物流業界に詳しい人が訪れれば誰もが目を見張るであろう、最新鋭の倉庫が埼玉県幸手市にある。ニトリホールディングス(HD)の物流子会社の倉庫、幸手DC。自動搬送システム大手のダイフクが最新鋭の設備を詰め込んだ倉庫だ。

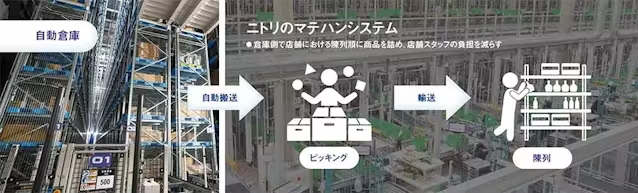

同倉庫の特筆すべき点は、働くスタッフの実に約6割が女性ということ。倉庫や物流は「きつい、汚い、危険」という3Kのイメージが強く、人手の確保に苦労しがちだ。一般的な倉庫では、店舗ごとの注文書を片手に、スタッフが倉庫内の商品を集めることが主流。そのため、注文書を読めない外国人や、重い荷物を運ぶことのできない女性や高齢者が働くのは難しい環境だった。それだけに、女性が半数を超える倉庫は極めて珍しいという。

同倉庫は25年3月に稼働したばかりだ。棚数は4万5000台に上り、同社の倉庫では最大規模になる。インテリアや小物家具など1万4000種類を仕分け、関東近郊の300超の店舗に配送する役割がある。倉庫の設計段階からダイフクが携わり、至る所に自動倉庫や搬送機器が設置されている。

倉庫スタッフはシステムによって手元に運ばれてきた商品を、指示通りに箱へ詰めていくだけだ。最新テクノロジーによって人が重労働から解放されたことで、働き手の多様性が生まれたのだ。

外国人や高齢者も可能に

今も、幸手DCの倉庫スタッフには女性の応募が相次いでいる。ニトリHDの丸橋雄一執行役員は「働ける人の幅を増やしたいとは思っていたものの、想定以上の副次効果がある」と話す。

このマテハンシステムの優れた点は、倉庫のみならずニトリ店舗での人手不足にも配慮していることだ。各店舗が扱う商品だけでなく、通路の数や棚のレイアウトも認識。陳列時間を短縮できるよう、倉庫の時点で、店頭配列順に商品を詰めるよう指示しているのだ。

ダイフクは倉庫や物流現場で深刻化する人手不足をテコに、自動倉庫の売り上げ増を図る。米国や欧州などの人件費高騰が著しい国では、自動化需要は高まっており、インドや東南アジアなどの物流が未成熟な地域にも開拓の余地がある。

問われる海外攻略の成否

世界的な人手不足を追い風に25年12月期通期に最高益を見込むダイフク。だが、株価はそれほど反応していない。新型コロナ禍でECが伸びると期待され買われた21年の上場来高値からは、約2割近くも低い水準だ。

日比徹也最高財務責任者(CFO)は「業績は良くても、投資家の皆さまへ成長ストーリーが発信できず、伝わっていない」と打ち明ける。

ダイフクは、まさに産業界の黒子だ。「あまり表に出るべきではない」との控えめな企業体質も垣間見える。多角的な事業を展開していることが、成長曲線を理解しにくくしている側面もある。

BtoB(法人向け)ビジネスが中心であるがゆえに、自社の製品が個人の目に触れる機会が少なく、新規の個人株主獲得が難しいことにも頭を悩ませていた。6月より放映しているテレビCMには、世間に社名と事業内容を浸透させたいという思惑もある。

半導体産業は好調だが、顧客となる世界的メーカーは限られる。自動車産業は米トランプ関税によって先行きに不透明感が漂い、電気自動車(EV)も伸び悩む。空港事業は入札が多く、高い利益率は見込みにくい。

売上高1兆円へ向けた成長のカギは、やはり工場や倉庫などに向けたイントラロジスティクス事業になりそうだ。現状、同事業の売上高の6割は国内で、海外での積み増しが必須となる。

岩井コスモ証券の清水範一シニアアナリストは「新興国市場でのM&A(合併・買収)を通じた技術や地域の獲得がカギになる」と分析する。

ダイフクも手をこまねいているわけではない。25年4月には、インドの製造業や流通業のニーズに応えるため、同国内に新工場を稼働させた。保護主義色の強いインドのような国では、現地企業の買収が成長戦略になりうる。27年度までの中期経営計画では、800億円の戦略投資枠を確保し、M&Aも視野に入れる。

23年には、マザー工場である滋賀事業所内で高さ52mの高層研究棟を稼働した。地震の多い日本では建築基準法による厳しい基準もあり、自動倉庫は高さ30m台が主流だ。一方、地震の少ない海外では収容量が十数万パレットに及ぶ高さ40m以上の高層自動倉庫の需要が高まっている。

つまり、この高層研究棟は海外需要に応えるためのものだ。実用化には、走行距離の延長による振動や、重量増によるレールの耐久性など技術的課題が残る。実用化に向けた実験が日々行われている。

ある事業で磨いた技術を他の事業にも横展開する「数珠つなぎ」。ダイフクは、その次なるタネを見つけられるのか。それが今後の成長を左右することになる。

(日経ビジネス 福留瑚都、齋藤徹)

[日経ビジネス電子版 2025年8月21日の記事を再構成]

|

日経ビジネス電子版

週刊経済誌「日経ビジネス」と「日経ビジネス電子版」の記事をスマートフォン、タブレット、パソコンでお読みいただけます。日経読者なら割引料金でご利用いただけます。 詳細・お申し込みはこちらhttps://info.nikkei.com/nb/subscription-nk/ |

鄭重声明:本文の著作権は原作者に帰属します。記事の転載は情報の伝達のみを目的としており、投資の助言を構成するものではありません。もし侵害行為があれば、すぐにご連絡ください。修正または削除いたします。ありがとうございます。