NTT東日本とGMOインターネットグループなどは11月、NTTグループの次世代通信基盤「IOWN(アイオン)」を活用し、分散型データセンター(DC)実現を目指す実証実験を始める。人工知能(AI)の開発に使う画像処理半導体(GPU)とデータの保管設備をそれぞれ福岡と東京に置き、通信に支障がないか確かめる。

実証実験では、福岡市のDCにあるGPUと東京・渋谷のDCにあるデータ記憶装置(ストレージ)を、アイオンを活用した通信技術を用い接続する。これらのGPUとストレージを用いたクラウドを使ってAI開発に必要な作業を行い、完了までの時間を測定する。通常の通信技術を使って遠距離で接続した場合や、隣接して接続した場合にかかる時間と比較する。

7月には、DC内で東京―福岡間の距離に相当する通信の遅延を疑似的に発生させる装置を使っての事前検証を実施した。遅延時間はGPUとストレージを隣接した場合と比べ12%の増加にとどまり、許容範囲内と判断した。11月からの実験でも、商用化できる水準を達成できるか確認する。

DCの設備のうちGPUとデータを保管する大容量のストレージは、距離を離して設置すると通信に遅延が発生するため、隣接して配置することが必須とされてきた。AI開発でDCの重要性は高まる一方、都市部でDCの適地が減ってスペースに制約がある状況で、GPUとストレージを分散して配置しても高速で通信できる仕組みが求められている。

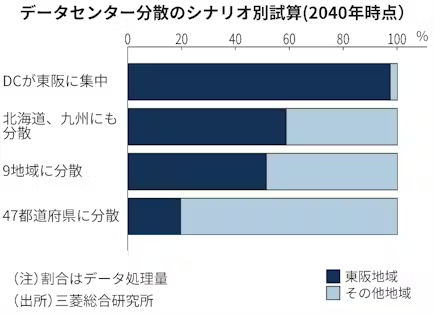

DCは現在、ほとんどが需要の大きい大都市圏に集中しており、東京と大阪で占める割合は8割に達する。三菱総合研究所の試算では、2040年には最大で9割超に達する見込みだ。北海道と九州に分散できると集中度は6割弱、全都道府県に分散して整備が進むと2割弱まで抑えられるという。

多数のサーバーや通信機器を備えて24時間稼働するDCは、設備の冷却などに大量の電力を使う。電力広域的運営推進機関の想定では、DC向けの電力需要が今後10年で13倍に増え、2034年度に600万キロワットを超えると見込む。

増える電力には脱炭素化による対応も不可欠だ。DCを地方に配置すれば、地方に偏在する再生可能エネルギーを利用した電力を使うことができる。国もDC整備と電力供給を一体で考える「ワット・ビット連携」の議論が進む。DCの設備を分散できれば、首都直下地震といった大規模災害が発生した時のリスク軽減にもつながる。

DCの建設地には電力供給の受けやすさや災害リスクの低さなどが求められる一方、都市部の設置余力は少なくなってきた。国内最大の集積地で「データセンター銀座」とも呼ばれる千葉県印西市では、日照権などを巡り住民から反対も起こった。分散型DCは災害リスク分散といった観点から注目されており国も実現に向けて動き出している。

アイオンは光技術を応用して消費電力の無駄を減らしながら、高速で遅延しにくいデータ処理や通信を可能にする技術でDCなどへの応用で注目を集める。NTTグループは19年に構想を公表し段階的に実用化してきた。23年には遅延時間を従来の200分の1に縮めることに成功した。消費電力は25年度に8分の1、32年度以降に100分の1まで減らせる見通しだ。

【関連記事】

- ・NTTドコモビジネス、データセンター間で光転送 6分の1に時間短縮

- ・NTT次世代通信「IOWN」、量子技術と連動 第4の柱に

- ・ソフトバンクとKDDI、AIデータセンターを地方に分散へ

鄭重声明:本文の著作権は原作者に帰属します。記事の転載は情報の伝達のみを目的としており、投資の助言を構成するものではありません。もし侵害行為があれば、すぐにご連絡ください。修正または削除いたします。ありがとうございます。