- 【関連記事】ノーベル化学賞に北川進氏ら 金属有機構造体を開発、脱炭素に寄与

レゾナック・ホールディングスの石油化学事業会社、クラサスケミカル(大分市)が二酸化炭素(CO2)濃度の低い工場排ガスから効率よくCO2を分離回収する技術の研究を進めている。京都大学の北川進特別教授と長年共同研究を進めてきた「金属有機構造体(MOF)」技術を基にしている。実用化すれば分離回収コストを従来に比べ3分の1に抑えられる。社運をかけた開発の現場を追った。

白煙たなびく煙突の隣で先端研究

大分県中部の大分臨海工業地帯(大分市)に、クラサスの本社と唯一の製造拠点「大分コンビナート」が位置する。東隣にENEOSホールディングスの製油所、西隣に日本製鉄の製鉄所が隣接する。日本有数の重化学工業の集積地だ。

NIKKEI GXの関連記事はこちら立教大、CO2分離エネルギー半減 DAC向け「MOF」開発

DAC初号機の回収量「能力の4割」 クライムワークスCEO

CO2除去、DACCS・海洋アルカリ化に潜在力 規模や費用で

敷地内に入ると、そびえ立つ高さ200メートルの煙突から水蒸気がたなびくのが見える。近くのナフサ分解炉の内部は高温で真っ赤に輝き、ナフサを約800度まで熱して分解し様々な化学原料を生産している。同じ敷地内に設けられた研究所で目下、カーボンニュートラルに向けた最先端の技術開発が進んでいる。

研究所の実験室では排ガスからCO2を取り出す小さな分離塔が設置されていた。CO2分離回収の低コスト化に向けた先端研究の最前線だ。

高圧・高濃度のCO2は液化天然ガスの精製プラントや石炭火力発電所などで、分離回収技術が実用化されている。一方、石油化学工場や製鉄所からの排出ガスは様々な成分が混じりCO2濃度が10%以下と低い。低圧・低濃度の排出ガスから高効率にCO2を分離回収する技術は世界でまだ実用化されていない。

低濃度のCO2分離回収技術は様々な手法の開発で企業がしのぎを削る。水溶液による化学反応を使った化学吸収法や、ゼオライトや活性炭による物理吸着法などが一般的だ。ただ両方式とも大量にエネルギーが必要で、コストも跳ね上がる。

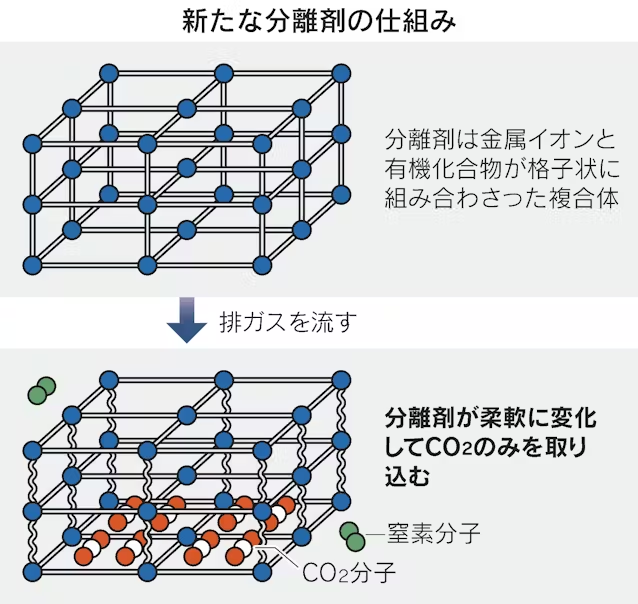

ジャングルジム構造の新分離剤

クラサスは既存方式とは全く異なる新分離剤の開発に挑む。開発中の分離剤はMOFで、金属イオンと有機物を格子状に重ね合わせた複合体だ。その形状から「分子のジャングルジム」とも称される。この分離剤を詰めた装置に圧力をかけてガスを流すと、窒素より引き合う力が強いCO2を捉え、格子のなかにCO2だけが入っていく。その次に減圧するとCO2を取り出せるという仕組みだ。

分離剤の性能を引き上げるカギは柔軟な結晶構造だ。例えば既存技術のゼオライトは固い構造のためCO2に合わせて形や大きさを変えられず、吸着や取り出すのに時間とエネルギーがかかる。新分離剤は柔軟に伸び縮みしてCO2を出し入れできる。減圧すると「分離材が縮んでCO2がポンっと飛び出すため、少しのエネルギーで取り外せる」と大分コンビナートの才畑真哉技術開発部長は解説する。

30年度の分離剤量産と実用化を目指す。30年度時点で1トンあたりのCO2回収コストを2000円台以下と、21年時点から3分の1にまで引き下げる野心的な目標を掲げる。

実験室に小型の分離塔

クラサスは大分コンビナート内の研究所の実験室で、ペレット状の分離剤を詰めた容器数百ミリリットルの小さな分離塔を置き、22年度から実証を進めてきた。分離剤の要素技術開発にはめどがついた。25年度からはガス処理など分離技術の開発に歩を進め、並行して分離剤の量産技術も開発中だ。

28年度には大分コンビナート内に実験室レベルの1000倍の分離剤容量となる数百リットルの試験用分離棟を建設する計画だ。建設場所はナフサ分解炉の近隣などが候補となり、分解炉の排ガスを実際に使って実証する。回収したCO2を化学品の原料として再利用し販売するまでのビジネスモデル構築も目指す。

日本製鉄などと協業

成否のカギを握るのが強固な協業体制だ。「脱炭素には多くの課題を解決しなければならない。社内外と徹底的に『協創』することで技術革新を起こす」。大分コンビナート代表を務めるクラサスの山田暢義取締役は外部連携を重視する。

低コスト・省エネルギーの分離回収技術は、新エネルギー・産業技術総合開発機構(NEDO)の採択事業でクラサスは幹事会社として、日本製鉄、京都大学など6つの国立大学との共同で進める。不純物除去のプロセス、装置の形状や運転条件、分離剤の成形方法の開発などについても両社、各大学が分担して開発を急ぐ。

クラサスはレゾナック前身の旧昭和電工時代から10年以上にわたり京大の北川進特別教授と分離剤を研究してきた。北川氏が研究開発した多孔性材料は1平方マイクロ(マイクロは100万分の1)メートルあたり100万個もの微細な穴があり、1グラムでサッカー場ほどの表面積を持つ。北川氏は「開発した高効率の新素材をクラサスが工業用に大規模化する。信頼関係があり産学連携がうまく機能している」と語る。

新規上場計画

クラサスは企業としての価値を問い直されている。レゾナックは半導体分野に集中するため、石化事業を切り出して24年8月にクラサスを設立した。2年後の新規上場を目指し、レゾナックによるクラサス株の持ち株比率は現在の100%から上場後は20%未満に下がる。

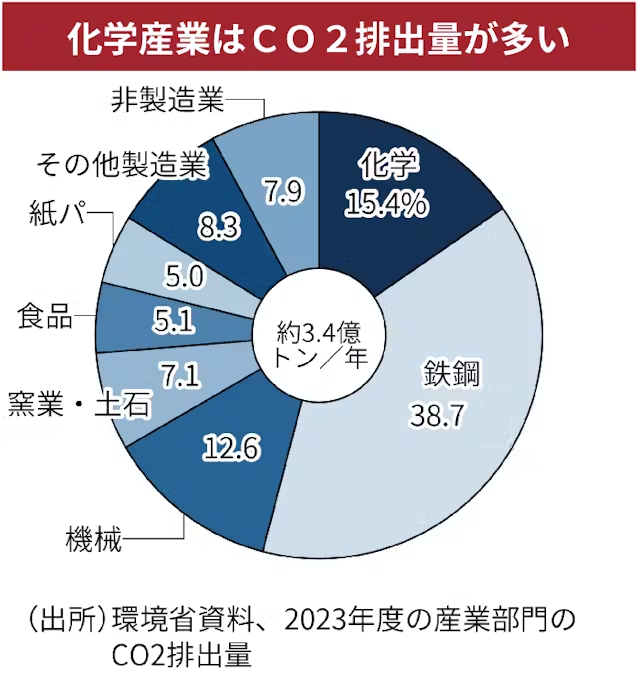

化学産業は中国の過剰投資やトランプ米政権の関税政策による世界の自由貿易停滞の影響で収益環境が悪化する。逆風が吹き荒れるなか独り立ちできるのか――。クラサスの25年12月期はコア営業利益が100億円を超える見通し。足元は堅調だが化学産業は鉄鋼に次いでCO2排出量が多く、50年のカーボンニュートラルという困難な目標が立ちはだかる。

クラサスはCO2分離回収技術以外にも様々な取り組みを進めている。ナフサ分解炉の原料を一部バイオマス原料に置き換えたり低炭素の燃料を使用したりする試みだ。しかし、バイオマス原料はまだ割高で原料転換に思い切ってかじを切れないのが現状だ。

地の利いかして連携も

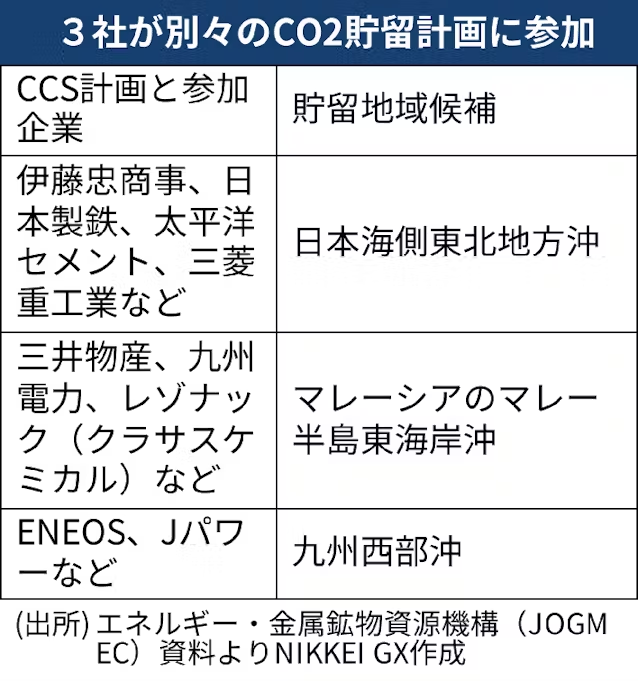

カーボンニュートラル実現は1社では成り立たない。コンビナートで隣り合うENEOSや日鉄はそれぞれ別のCO2貯留計画にも参画している。せっかくの立地をいかせず3社がばらばらに事業化に踏み切れば非効率になってしまう。

大分県と大分臨海工業地帯の代表企業は、こうした状況を打破しようと「グリーン・コンビナートおおいた」の構想を掲げ、23年8月に推進会議を立ち上げた。「今後の妥当な運用について地域で横串しを通して考えていく」。会議メンバーでもあるクラサスの山田取締役は企業間連携の加速に意欲を見せる。

基礎化学品や誘導品は幅広い産業の競争力の源泉だ。それだけに顧客やサプライチェーン(供給網)、地域、国をいかに巻き込んで自分事としてとらえてもらえるか。そして計画実現への協力や後押しを得られるか。クラサスには大胆な構想力や粘り強い交渉力が問われている。

(岡田達也)

【関連記事】

- ・ノーベル賞の北川進・京大特別教授 抜群の直感「鉱脈とらえた」

鄭重声明:本文の著作権は原作者に帰属します。記事の転載は情報の伝達のみを目的としており、投資の助言を構成するものではありません。もし侵害行為があれば、すぐにご連絡ください。修正または削除いたします。ありがとうございます。