人材は組織の基盤。企業が持続的成長を実現するには、採用や雇用といった人事制度を見直すしかない。米国で始まった採用革命の波は、日本企業にも着実に訪れている。

先頭を走るのは日立製作所だろう。2009年3月期に7873億円の赤字を計上し経営危機に直面した同社は、キャリア採用を増やして新しい風を取り込むなど、経営層を筆頭に伝統的な人事制度にメスを入れてきた。

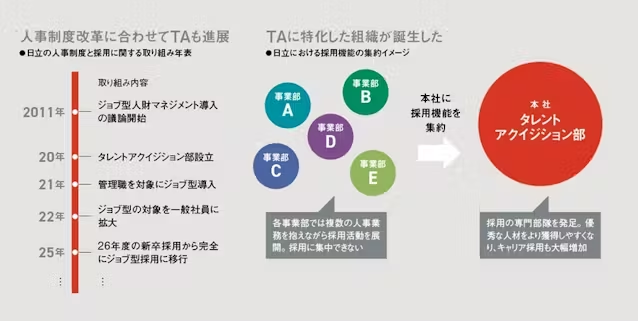

「グローバルリーダー」への転換を決めた日立は、人事制度の抜本改革として11年にジョブ型人財マネジメント導入の議論を開始した。職務の範囲を明確化し適任者に仕事を割り当てる。処遇も仕事内容や遂行状況に応じて決めるやり方だ。21年には管理職を対象に職務記述書(ジョブディスクリプション)の導入を始め、22年7月から一般社員に拡大。26年度からは新卒採用もジョブ型に完全移行する。

新卒もジョブ型採用へ

職業経験がほとんどない学生を対象にジョブ型採用を導入するハードルは高い。日立は20年度から人工知能(AI)やデジタル領域といった一部の職種を対象に導入を開始した。最終学歴ごとに一律の初任給を設定するのではなく、対象者の専門性や経験に基づいて個別の処遇を設定してきたのだ。

26年度の新卒採用では、内定後に配属先を選定する「オープンコース」を廃止し、「ジョブベース」に移行する。エントリー時に希望したポジションや職種が内々定と同時に確約される。ミスマッチを防ぐため、社員にキャリアについて相談できる機会も増やす。

「ジョブ型インターンシップ」も強化している。20年度は130人だった受け入れ人数は、24年度(26年卒業予定者)には約1130人に増えた。今後も参加機会を拡充する予定だ。

事業の成長と拡大には、即戦力として活躍できる専門性の高い人材も欠かせない。そこでジョブ型の導入と並行して取り組んだのが「キャリア採用の強化」だった。20年にはタレントアクイジション(TA)部を設立。それまで各事業部に分散していた採用担当者を本社に集約した。

社内からは反発もあったという。各事業部の担当者は採用だけでなく、労務や研修など他の人事業務も担っている場合が多い。彼らが本社に引っ張られてしまっては事業部の人手は不足する。それでも「人材に精通した専任者をそろえ、採用力を上げる必要がある」と、TA部の大河原久治部長は各事業部に根気強く説いて回った。

入社後の定着まで目配せ

TAは採用エージェントなど外部のプロに頼る道もある。ただ社内でプロを養成する必要性を大河原氏は強く感じていた。自社を深く知る担当者であれば、キャリア人材に対してより強く自社の魅力を訴えられると考えるからだ。また労務や人材管理など幅広い人事業務の知識があれば、「入社後の定着や活躍まで、きめ細かく目配せできる」(大河原氏)。

TA担当者のレベルを底上げするため、担当者には人材紹介会社が主催するセミナーへの参加を促した。他社のTA担当者との交流も図るなどして、知見を高めてもらっている。

15年度に150人だったキャリア採用は、23年度に新卒採用と同規模の600人に増加。25年度は前年度比で1.5倍に相当する930人を採用する計画だ。実現すれば新卒採用を初めて上回ることになる。「事業部から信頼されている証しだ。今のTA部なら優秀な人材を採用できると思ってくれている」と大河原氏は胸を張る。

課題は「採用ブランディングの構築」

TA部の発足により、採用エージェント経由以外のキャリア採用は6倍以上に増えている。25年度はさらに増加する見通しだ。直接採用が増えれば候補者に組織の魅力を伝えやすくなるほか、エージェントへの支払いが減るので、コストも抑えられる。今後もTAによる直接採用を増やしたい考えだ。

取り組むべき課題は、会社の魅力を伝える「採用ブランディングの構築」だ。TAは攻めの採用。待ちの姿勢ではなく、自ら組織や仕事の魅力を積極的に発信することが求められる。「実現には職場の協力が欠かせない。自分たちの魅力を言語化して、正しく伝えるサポートをするのが我々の役目だ」(大河原氏)。人材獲得の専門性を高め、発揮できる体制づくりを模索する。

(日経ビジネス 藤原明穂)

[日経ビジネス電子版 2025年9月8日の記事を再構成]

|

日経ビジネス電子版

週刊経済誌「日経ビジネス」と「日経ビジネス電子版」の記事をスマートフォン、タブレット、パソコンでお読みいただけます。日経読者なら割引料金でご利用いただけます。 詳細・お申し込みはこちらhttps://info.nikkei.com/nb/subscription-nk/ |

鄭重声明:本文の著作権は原作者に帰属します。記事の転載は情報の伝達のみを目的としており、投資の助言を構成するものではありません。もし侵害行為があれば、すぐにご連絡ください。修正または削除いたします。ありがとうございます。