「地球上で最も革新的な平方マイル」。米マサチューセッツ州のボストンとケンブリッジからなるボストンエリアにあるケンドール・スクエアは、こう呼ばれている。

この地で今、武田薬品工業のケンブリッジ・キャンパスの建設が急ピッチで進む。ボストンエリアには、ハーバード大学やマサチューセッツ工科大学(MIT)などの大学群、臨床研究の舞台となる病院群が存在し、研究者や投資家、起業家、弁護士などの人材が集まる。数多くの製薬企業やライフサイエンス系スタートアップが集積する、まさに世界の創薬エコシステム(生態系)の中心地だ。

急速に進む米国シフト

登記上の本社は大阪・道修町に置き、東京・日本橋本町にグローバル本社を構える武田薬品。だが、経営幹部の多くはボストンエリアに常駐し、この地で多くの意思決定を行うようになっている。

武田薬品はこれまでも、「グローバルハブ」と称してボストンエリアに研究開発をはじめとする様々な事業拠点を設けてきた。ケンブリッジ・キャンパスには同地域に分散する拠点を集約し、一般に開放するコミュニティーホールも設けて、地域での存在感を一層高めることを狙う。

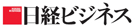

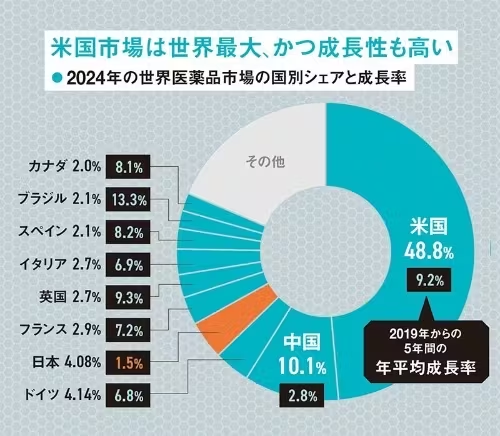

2014年に社長に就任したクリストフ・ウェバー社長最高経営責任者(CEO)の下、アイルランドのシャイアーを買収するなど、急速にグローバル化を推進した武田薬品。今や全社に占める日本のシェアは、従業員数で11%、売上収益では9%に過ぎない。代わって重みを増しているのが米国で、従業員数では44%、売上収益では52%を占めるまでになった。

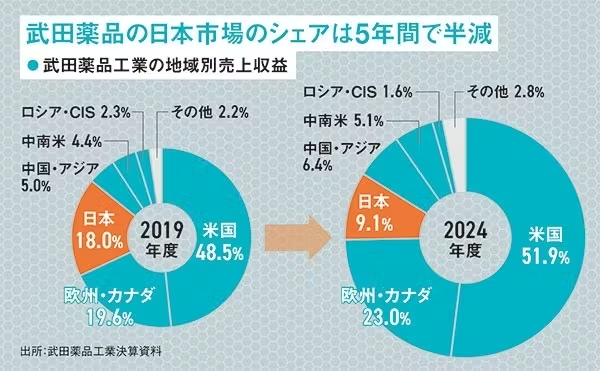

約50%という米国の売上比率は、世界医薬品市場に占める米国のシェアにほぼ重なる。しかも自由に薬価を設定できる米国市場は、欧州などに比べても収益性と成長力が高く、ここでの優勝劣敗が製薬企業の業績を大きく左右する。

25年6月の株主総会でウェバー社長CEOは、「売上収益の50%は米国市場からだ。武田薬品は高い競争力を発揮できる規模と基盤を米国に有している」と胸を張った。株主からは、米トランプ大統領の政策によって不確実性が高まっていることに関する質問が出た。それでも米国市場を重視する姿勢を強調したのは、製薬産業にとって米国こそが主戦場であると認識しているからだろう。

事実、武田薬品がここ数年の間に新規承認を取得した品目のほとんどが、まずは米国で承認を獲得している。開発戦略としても、「米国ファースト」の姿勢は鮮明だ。

その米国でも、とりわけボストンエリアに投資を集中するのはどうしてか。同エリアに拠点を置くベンチャーキャピタル(VC)、米アトラスベンチャーのブルース・ブース氏は、「この地域には世界中の優秀な人材、資本、科学が集まり、大企業とスタートアップの間で才能が行き来する。これだけの人材が得られる場所は他にない。他の都市が模倣を試みているが、どこも成功していない」と語る。

武田薬品ほど大規模でなくとも、アステラス製薬、第一三共、中外製薬、エーザイ、小野薬品工業、キッセイ薬品工業など、日本の製薬企業の多くがボストンエリアに何らかの拠点を設けているのは、この業界で外部連携の重要度が高まっている証左だ。

(日経ビジネス/日経バイオテク 橋本宗明)

[日経ビジネス電子版 2025年9月12日の記事を再構成]

|

日経ビジネス電子版

週刊経済誌「日経ビジネス」と「日経ビジネス電子版」の記事をスマートフォン、タブレット、パソコンでお読みいただけます。日経読者なら割引料金でご利用いただけます。 詳細・お申し込みはこちらhttps://info.nikkei.com/nb/subscription-nk/ |

鄭重声明:本文の著作権は原作者に帰属します。記事の転載は情報の伝達のみを目的としており、投資の助言を構成するものではありません。もし侵害行為があれば、すぐにご連絡ください。修正または削除いたします。ありがとうございます。