「公取が入ったところで何も変わっていない。今後もおそらく同じ状況が続くだろう」。ある自動車部品会社の社長が諦めたような表情で、吐き捨てるように発した言葉だ。

勧告数は過去最大

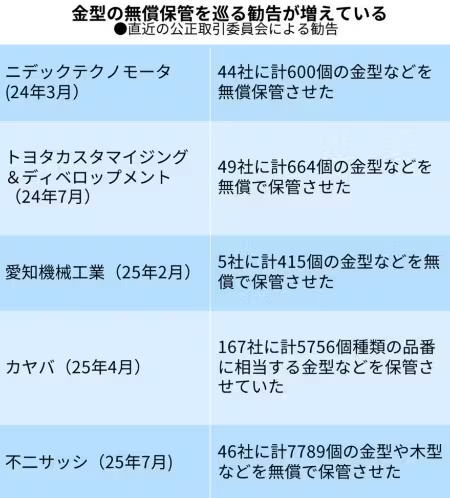

自動車産業にはびこる因習が消える気配がない。公正取引委員会(公取委)は5月、2024年度に下請法違反で事業者へ勧告した件数が21件だったと発表した。23年度の13件から大幅に増え、勧告の件数としては過去最多となった。

21件の違反のうち9件を占めたのが「金型の無償保管」だ。製品や部品の製造に使う金型を保管する際、本来ならば発注側がその費用を負担しなければならない。だが、長年の取引慣行や取引上の立場の優劣を背景に、受注側が無償での保管を強いられるケースがいまだに多いのが実情だ。

24年7月には、トヨタ自動車の子会社が下請け企業49社に計664個の金型などを無償で保管させていたとして公取委が勧告した他、同年11月には住友重機子会社にも同様の勧告がなされた。

「保管費用を請求したところで無視されるだけ。20年間続いてきた取引を変えるのは簡単ではない」。ミラーやハンドル用部品などの製造を手がける部品会社の社長はそう話す。

同社では、取引先のA社から部品の発注があるたびに新たな金型を保管してきた。自社工場に置くには既にスペースが足りないため倉庫を借りている。賃料は毎月20万円以上になるという。A社から賃料の補塡はない。年間の売り上げは3億円ほどで、何とか赤字は回避し続けている。それでも直近では人件費や資材の高騰、自動車メーカーの台数減の影響などが押し寄せ、経営を圧迫している。

金型の保管期間も問題だ。自動車メーカーが車をモデルチェンジし、生産が終了した後も長期にわたって金型の保管が必要となる。保守部品として発注される可能性があるためだ。モデルチェンジの頻度が乗用車に比べて少ないトラック用部品の発注も請け負っており、廃棄が許されない金型の数は増え続けるばかりだ。

公取委から勧告後も変わらず

実は前述したA社、既に公取委から金型の無償保管を巡って勧告を受けている。その後、部品会社の社長が改めてA社に保管料を請求してみると、対応は予想に反していた。「保管料の請求書を送ったが、完全に無視。担当者に直接話してもしらを切るばかりだ。公取委が入っても変わらないとなると諦めるしかないのか」と部品会社の社長は肩を落とす。

納得いかないことは他にもある。一方的な値下げ要求だ。A社からは「合理化」の名の下、年間受注額のうち5%の値引きを毎年要求されているという。

下請法において合理的な理由のない原価低減は法令違反とされている。部品会社の社長は何度かA社の購買部長に対して、値下げの見直しの交渉を試みたが、「値引きできないようであれば新規の発注を出せない」と拒まれたという。

「うちは全然マシなほう。もっと買いたたかれている会社はたくさんある」と部品会社社長は話す。

広がる階層間の格差

自動車業界の因習として残り続ける下請けいじめ。物価高やトランプ関税によるメーカーの台数減といった逆風下で、部品メーカーなどが希望する価格転嫁の実現は難しい状況だ。多くは自社の利益を削って苦境をしのいでいる。

7月、帝国データバンク(TDB)がサプライチェーン企業約6万8000社のうち、決算書分析が可能な約7500社の製造業を対象に行った調査によると、24年の売上高営業利益率の平均は1.4%だった。

注目すべきは取引先メーカーの階層間格差だ。完成車メーカーと取引する1次取引先(ティア1)の24年の営業利益率は2.8%であったのに対し、3次取引先(ティア3)以降では0.6%にとどまり、両者の差は4.7倍だった。1.3倍にとどまっていた18年と比較すると階層間の格差が大きく拡大したのが分かる。あらゆるコスト上昇が進む中でも、階層が下がるにつれて受け身の価格設定を強いられていると見られる。

業種によっても明暗が分かれている。「受託開発ソフトウエア業」の営業利益率平均が4%超だったのに対し、「金属プレス製品製造業」は1%台、「金型・同部分品・付属品製造業」では利益確保さえできていない企業が散見された。

自動車部品用の金型のプレス加工を主に手がけるワカエ(東京・品川)も利益の確保に苦心する下請け会社の一つだ。現在、7名の従業員を抱えており、主にホンダ系の部品会社と取引するティア3にあたる。

発注が来るのは納期の2ヵ月前

同社が長年、頭を悩ませているのは取引先からの発注タイミングだ。ワカエを含むサプライチェーン企業に対し、完成車メーカーであるホンダからは毎年、生産台数の予測をもとにした部品の発注数量予測が「内示」として通達される。ホンダにとっては部品の安定供給、部品会社としても事前に材料などを用意するための重要な指針だ。ただ、あくまで予測にとどまる。

ワカエの阿部秀臣社長は「発注量は毎年、内示として出た数量から20%ほど下振れする。ずっと昔から変わらない」とした上で、「正式な発注がくるのは納期の2ヵ月前。これではとても対応できない」と話す。

同社では通常、金型の加工に必要な材料の調達などに合計で6カ月ほど必要だ。それでは納期に間に合わないため、受注量の予測を独自で立て、前もって材料を注文しているという。材料保管のため、倉庫を借りているがその費用はワカエの負担となる。

もちろん、事前に立てた予測と実際の受注量には差異が生じることもある。「実際の受注が予想よりも少なければ材料が余って費用がかさんでしまうし、逆に多いと材料が不足してしまう。その場合、取引先から何とかしてくれと言われるが、間に合いようがないので正直どうしようもない。板挟みだ」と阿部社長は話す。

一方、価格転嫁においては改善が進みつつある。直近では材料費やエネルギー費の高騰を受け、値上げを受け入れる取引先も増えてきているという。

阿部社長は「一番よくないのは取引先の機嫌をうかがって何も言わないこと。根拠となる数字をしっかり見せれば値上げに応じてくれる会社はある」と話す。

中小企業庁の調査では、下請け企業が原材料費などのコスト上昇分のうち価格に転嫁できた割合を表す「価格転嫁率」が、25年3月時点で52.4%となり、初めて50%を超えた。とはいえ1次下請けでは53.6%であるものの、3次では48.2%と階層が下がるにつれて割合が低くなる。この傾向は前回調査と同様だった。

「まだまだ氷山の一角」

価格転嫁の交渉は、ワカエのように下請け企業の自助努力に頼る構図は変わっていない。ましてや「金型保管」のようないびつな取引関係が大幅に是正される兆候はいまだ見られない。

26年1月からは約20年ぶりに抜本改正された「改正下請法」が施行される。約束手形での支払いの禁止や一方的な代金額の決定の禁止などが新たに盛り込まれ、中小企業庁や公取委も周知を重ねている。

長年はびこる取引慣行の是正や価格転嫁は進むのか。「勧告は増えているのかもしれないが、まだまだ氷山の一角」。冒頭の部品会社社長が語った言葉は、重い。

(日経ビジネス 玄基正)

[日経ビジネス電子版 2025年9月17日の記事を再構成]

|

日経ビジネス電子版

週刊経済誌「日経ビジネス」と「日経ビジネス電子版」の記事をスマートフォン、タブレット、パソコンでお読みいただけます。日経読者なら割引料金でご利用いただけます。 詳細・お申し込みはこちらhttps://info.nikkei.com/nb/subscription-nk/ |

鄭重声明:本文の著作権は原作者に帰属します。記事の転載は情報の伝達のみを目的としており、投資の助言を構成するものではありません。もし侵害行為があれば、すぐにご連絡ください。修正または削除いたします。ありがとうございます。