「金融という生活インフラを支える分野で、利用者が使いやすいサービスを提供したい」

長谷川翔音さんは2025年4月、SMBC日興証券が採用を始めた高専卒業生の総合職第1号として入社した。苫小牧工業高等専門学校(北海道苫小牧市)で機械学習を中心に、データ分析やモデル構築の基礎を学んだ。在学中は学会にも参加し、自らの専門性と伝える力を磨いてきたという。

高等専門学校(高専)は中学校卒業後の5年間、主に機械工学や建築技術などの専門的な知識・技術を教える教育機関だ。国公私立をあわせて全国で58校ある。「技術者の育成」を目的に掲げており、卒業後の就職先は全体の半分近くが製造業で、情報通信、建設、電気・ガスなどの業種が続く。ものづくり人材の印象が強いが、近年は金融業界が熱視線を送っている。

企業の課題解決を競う

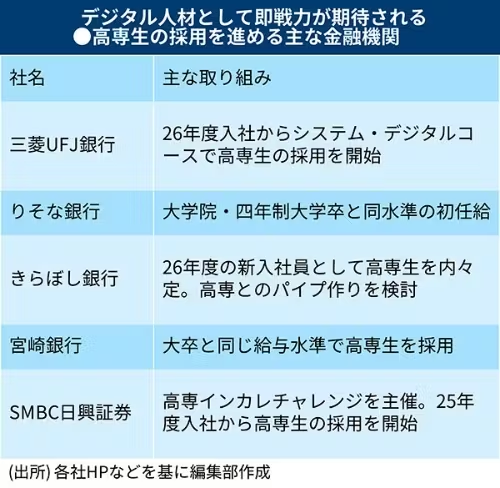

SMBC日興証券もそうした一社だ。21年から、全国の異なる高専の学生がチームを組んで企業の課題を解決する「高専インカレチャレンジ」というコンテストを開催。企業が抱える「人事」「企画」などの分野における課題が出題され、高専を卒業した起業家らを中心とするメンターの助言を受けながら課題解決のアイデアを競う。人事部第一人事課の降旗美帆採用担当リーダーは「高専生の技術力だけではなく、発想力やコミュニケーション力にも魅力を感じる」と話す。

長谷川さんもインカレチャレンジ出身者だ。高専に入学した当初は宇宙に関わる仕事を目指しており、「金融機関への就職は全く想定していなかった」と長谷川さんは振り返る。しかし、インカレチャレンジを通じて「SMBC日興証券の社風や社員に魅力を感じたことが入社の決め手となった」(長谷川さん)。現在は同社IT企画部でアプリの開発や保守運用を担当。今後はインカレチャレンジのような新規事業開発にも関わり、「地域や人とのつながりを生み出すプロジェクトに携わってみたい」と語る。

東京都を拠点とする地銀、きらぼし銀行も26年度の新入社員として高専生1人が内々定している。システム開発などデジタル関連の業務を専門に担う予定だ。同行はインターネット専業銀行を設立するなどデジタル分野に力を入れてきた。安藤晴通HR部長は「高専生は5年間かけて知識を学ぶだけではなく、実習をしっかりやっている。即戦力としての期待が高い」と話す。

メガバンクでは、三菱UFJ銀行が26年度入社の採用活動から「システム開発」や「デジタル関連」のコース別採用で高専生の募集を始めた。

背景には、昨今の金融機関でデジタル人材の確保が急務となっていることがある。デジタルトランスフォーメーション(DX)が進む中、業務の効率化に加え、デジタル技術を生かした新しいサービスを提供できるかどうかが競争力に直結する。メガバンクを含めた多くの金融機関にとって、デジタル人材の採用・育成は大きな経営課題だ。

そこで、目を付けたのが高専生だった。情報化社会が進み、現在は全国の高専の大半がプログラミングや情報セキュリティーなどを学べるコースを設置してデジタル人材の育成に力を入れている。まさに金融機関が求めている能力を備える人材の宝庫になっているのだ。

求人倍率20倍超の壁

しかし、デジタル人材を欲しているのは金融業界だけではない。技術力の高い高専生はそもそも人気が高く、国立高等専門学校機構(高専機構)によれば、生徒1人当たりの求人倍率は20倍超。卒業生の就職率は例年ほぼ100%だ。高専生の奪い合いは熾烈(しれつ)な状況となっている。

また、昔からの慣習もあり、高専生は一般的な就活サイトなどは使わず、学校内に掲示される求人票や高専教員からの紹介で就職先を決めることがほとんど。そのため、採用の実績が乏しい金融機関の認知度はまだまだ低いと言わざるを得ない。

この壁を乗り越えるため、各社が取り組むのが高専生の待遇改善だ。

高専生は現役大学生と比べ、卒業時の年齢が一般的に2歳若い。文部科学省の調査によると、新卒採用時の給与水準は高専生の約8割が大学学部卒よりも低くなっている。24年度の初任給の平均は大学学部卒が22.5万円、高専卒は20.9万円だった。

これに対し、25年度から高専生の総合職新卒採用を始めたSMBC日興証券は、初任給を四年制大学の卒業者と同じく33万7000円とした。高専生の専門性を高く評価していることに加え、高専生の採用で人材の多様性が広がることを期待し、大卒と同水準の給与体系に設定したという。

20年から総合職で高専卒の採用を始めている宮崎銀行も、初任給は大卒と同水準。人事担当者は「(高専生は)IT・デジタルの専門職として位置付けており、大卒と同等のスキルがあると評価している」と話す。りそな銀行は給与体系を大卒と同水準に設定することで、専門的なスキルを持つ多様な人材を積極的に採用したい狙いがあるという。

学部卒と遜色ない力

高専機構の梶山正司理事は「高専生の持っている力は学部卒と遜色がないもの」と指摘する。初任給の低さなど待遇面を理由に入社後間もなく退職する高専卒業生も多いことから、高専人材の活用で出遅れた企業の巻き返し策として一定の効果が期待できそうだ。

高専生の取り込みに向け、金融業界は高専とのパイプづくりにも取り組んでいる。採用実績の有無にかかわらず、各高専とつながりを持つことで高専生の中での認知度が高まれば、結果的に就職先の選択肢に入ってくるからだ。

SMBC日興証券もインカレチャレンジを通じてパイプをつくった後、本格的な採用に踏み切った。きらぼし銀行の安藤氏は「応募を待っているだけでは採用を増やすのは難しい。高専とのパイプをつくっていくことを検討したい」と意気込む。

高専機構の梶山氏は「将来の人材確保を見据えて企業側が高専の教育に入り込んできている」と話す。実際に共同研究や、企業の担当者が高専で出前授業をする事例が増えてきているという。

例えば、NECはサイバーセキュリティーに関して、社員による出前授業や教員との情報交換会に取り組み、同分野の人材育成で連携を深めている。今後、金融業界と高専の間でも産学連携が進めば、金融に関心を持つ高専生が増える可能性は大いにあるだろう。

産業界への人材供給源として存在感が高まっている高専。企業の支援で人材育成機能を磨き、さらに質の高い人材を供給する好循環が生まれる可能性がある。

(日経ビジネス 齋藤英香)

[日経ビジネス電子版 2025年9月18日の記事を再構成]

|

日経ビジネス電子版

週刊経済誌「日経ビジネス」と「日経ビジネス電子版」の記事をスマートフォン、タブレット、パソコンでお読みいただけます。日経読者なら割引料金でご利用いただけます。 詳細・お申し込みはこちらhttps://info.nikkei.com/nb/subscription-nk/ |

鄭重声明:本文の著作権は原作者に帰属します。記事の転載は情報の伝達のみを目的としており、投資の助言を構成するものではありません。もし侵害行為があれば、すぐにご連絡ください。修正または削除いたします。ありがとうございます。