親の働く姿が幸せそうに見えると子どもは仕事にポジティブなイメージを持ち、そうでなければネガティブなイメージを抱く――。

働くことに幸せを感じるかどうかはその人の主観だが、表に出すと子どもに伝わってしまう可能性があることが、民間調査機関「パーソル総合研究所」が5~6月に実施した「はたらく人のウェルビーイング実態調査 2025」で浮き彫りになった。

担当者は「親の姿が次世代の労働観に影響を与えることを示唆する結果になった」としている。

働く親が「幸せそう」だと…

調査はインターネットで行い、事前のスクリーニング調査で対象となった15~25歳の学生(高校生~大学院生)1021人と、本調査で対象となった20~69歳の就業者5000人の回答を分析した。

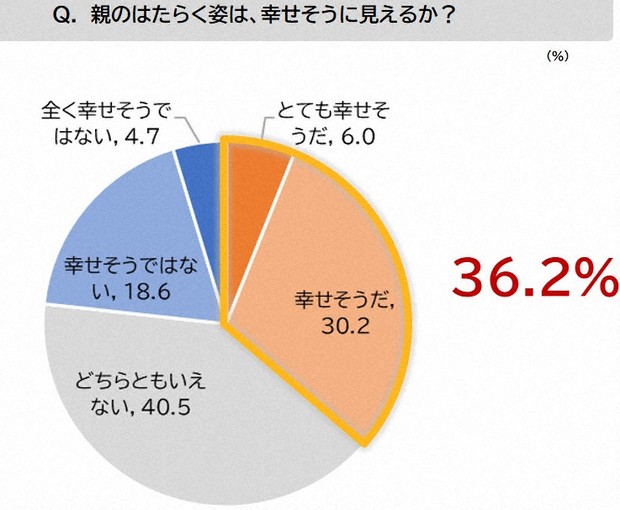

学生に「親の働く姿は幸せそうに見えるか」と尋ねたところ、「とても幸せそうだ」「幸せそうだ」と答えたのは計36・2%で、「全く幸せそうではない」「幸せそうではない」と回答したのは計23・3%だった。

親の働く姿に対する印象と学生自身の働くことへのイメージの関連を見てみると、親が「幸せそうに見える」学生ほど働くことにポジティブなイメージを持っており、「幸せそうに見えない」学生ほどネガティブなイメージを抱いていた。

例えば、親が「幸せそうに見える」学生の66・1%が働くことは「楽しい」というイメージを持っていたが、「幸せそうに見えない」学生では30・9%にとどまった。「やりがい」「生きがい」「面白い」といったイメージも同様の結果となった。

一方で、親が「幸せそうに見えない」学生の44・8%は働くことは「健康を害する」とのイメージを抱いていたが、親が「幸せそうに見える」学生だと23・6%だった。「つまらない」「理不尽」「つらくて大変」などのイメージも同じ傾向がみられた。

「仕事つらい」「疲れた」の意味づけを

ちなみに、本調査で就業者に働くことを通じて幸せを感じているかどうかを尋ねたところ、「とてもそう思う」「そう思う」「どちらかというとそう思う」と答えたのは計40・8%で、「全くそう思わない」「そう思わない」「どちらかというとそう思わない」と回答したのは計31・7%だった。

これは、親が「幸せそうに見える」学生(36・2%)と、「幸せそうに見えない」学生(23・3%)の割合とも近い値になった。

パーソル総合研究所の井上亮太郎上席主任研究員は「働く人のウェルビーイング(心身の幸福)向上は回り回って、次の働き手の健全な就労観、労働観を育んでいる。働くイメージは、意欲を持って働き出せるかや、その後の仕事との向き合い方にも影響するので、親の姿勢は大切です」と指摘する。

とはいえ、家庭で仕事の愚痴をこぼしたり、疲れた姿を見せたりできないのはつらい。

井上さんは「『仕事がつらい』『疲れた』で終わらせず、こう乗り切った、その先にこんなことが待っていた、ということも伝えられると意味づけができるので、親にとっても子どもにとっても良いことだと思います」とアドバイスする。【田中理知】

鄭重声明:本文の著作権は原作者に帰属します。記事の転載は情報の伝達のみを目的としており、投資の助言を構成するものではありません。もし侵害行為があれば、すぐにご連絡ください。修正または削除いたします。ありがとうございます。