日本は「収奪的な社会」に向かっている――。BNPパリバ証券の河野龍太郎チーフエコノミストは、こう警鐘を鳴らす。2024年にノーベル経済学賞を受賞したダロン・アセモグル氏らは、経済成長の果実が富裕層に集中する収奪的な制度を持つ国家は衰退し、幅広い人が成長の恩恵を得られる包摂的な制度を持つ国が繁栄すると説いた。

日本企業は利益や現預金を積み上げ、株主への還元は右肩上がりに増やす一方、待遇で見劣りする非正規雇用を拡大して「収奪的」な様相を強めてきた。そして、収奪された人々は将来への不安を抱え、消費や子育てに積極的になれない。コストを抑え、利益を最大化しようとする個々の企業努力が日本経済を縮小させる「合成の誤謬(ごびゅう)」といえる状況に陥ってしまったようだ。

こうした流れを反転させるには、企業がその経営の在り方を「包摂的」なものに変えていく必要がある。非正規従業員のように悪い待遇を受けてきた人たちや、活躍しにくい環境にある人たちの働きにどう報いるべきか。先駆的な取り組みを進める企業を見てみよう。

「正社員と『全く同じ』と思ってもらって間違いない。ここまで振り切った仕組みをつくったところは他に見たことがない」

こう話すのは小売り大手イオンリテール(千葉市)の近藤健司執行役員。総合スーパー「イオン」などを全国で展開する同社は、約12万人の従業員のうち7万人ほどを非正規のパート従業員が占める。現場を支える非正規社員の待遇を「正社員並み」にするという改革に踏み切ったのは23年2月のことだった。

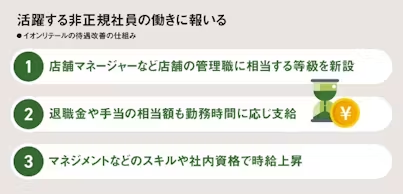

対象は、店舗のリーダーやマネージャーなど、取りまとめ役を担うパートの従業員たち。こうした職種を対象に、売り場の予算管理や労務管理などの責任を負うマネジャーは「CG3」、マネジャーの代行業務を担当する店舗リーダーは「CG2」といった新たな等級を設けた。昇格試験に合格すれば、月に120時間以上働くことを条件に昇格できる。

年に一度実施される昇格試験の合格者数は、23〜25年の3年間で300人弱。会社側は年に400人前後の合格者を出すのが目標だとしている。「正社員並み待遇」の非正規従業員はさらに増やしていく余地があるというわけだ。

パート従業員がみなフルタイムで働くわけではなく、正社員並みになるのは「時間当たり」の給料だ。非正規は賞与や退職金、手当などの処遇で正社員より見劣りするケースが多い。イオンリテールでは賞与や教育手当、地域手当、退職金などを、正社員の1カ月の労働時間である160時間で割って「時間当たり」に換算。パート従業員にも勤務時間に応じた額を支給するようにした。「割れるものは全部160で割った」と近藤氏は話す。

一般のパートからCG2に昇格すると15%前後、CG2からCG3に昇格すれば3割程度年収が上がる計算になるという。制度改定によって年収が60万円ほど増えたケースもあった。

こうした改革に合わせて、CG以外の一般のパートを含めてスキルや社内資格に対する手当も厚くした。イオンリテールには接客やマネジメントのスキルに加え、衣料や鮮魚など各品目の取り扱いに関する社内資格がある。これらのスキルや資格ごとに、30円や125円などといった額が時給に上乗せされる仕組みにしたのだ。

非正規の待遇を改善する原資はどう捻出するのか――。こんな疑問も湧いてくるが、実態はその逆だ。イオンリテールは制度改革で「3億円くらい人件費が下がる」(近藤氏)という計算をしている。

CGへの昇格を果たし、店舗運営の中心を担うリーダー職として働く非正規社員の比率が高まれば、人員配置が効率化するからだ。25年2月の時点で、店舗のリーダー職の4割弱がパートだった。「うまくいけば、26年には店舗リーダーの半分以上がパートタイマーになる」(近藤氏)という。

正社員から「仕事を奪われる」という反発は出ないのか。近藤氏は「心配したが、そういった声は聞こえてこない」と明かす。

パート従業員が店舗に不可欠な戦力だということは、店長をはじめとする店舗の正社員が最も身に染みて感じている。「しっかりと店舗を運営できる人材を育てることができれば、自分も安心して次のキャリアステップに行ける、という思いも店長たちにはあるのではないか」。近藤氏はこう解説する。

実ったトップの問題意識

実は、イオンリテールにとってこうした人材育成の仕組みをつくることは20年越しの悲願でもあった。「4時間勤務の店長はいないのか」――。イオングループの各社で人事部門を長く担当してきた近藤氏は、2000年代の半ばごろにグループのとある経営トップがこんな言葉を口にしていたのを覚えているという。

女性管理職の育成など人材の多様性を担保しようとする中で、フルタイムではないパートタイマーを店長などの重要なポストに登用するすべはないか、という問題意識はこのころから社内にくすぶっていた。とはいえイオングループという巨大組織を変えていくのは容易ではなかった。20年がたち、政府が同一労働同一賃金の旗を振るなど環境が整ったことで、ようやく結実した格好だ。

早稲田大学人間科学学術院の橋本健二教授は「サービス業は雇用が非正規化しやすい産業だ。製造業からサービス業へと日本経済の比重が移る中で、格差を是正していくには非正規の待遇を改善するしかない」と指摘する。

正規・非正規という枠組みにとらわれず、働きには十分に報いる。イオンリテールの取り組みはこうした動きの先鞭(せんべん)をつけるものと言える。

(日経ビジネス 松本萌)

[日経ビジネス電子版 2025年9月22日の記事を再構成]

【関連記事】

- ・パート勤務「週19時間」の損得 社会保険加入の検討を

- ・パート求人の半数、改定後の最低賃金を下回る 9月時点の民間分析

|

日経ビジネス電子版

週刊経済誌「日経ビジネス」と「日経ビジネス電子版」の記事をスマートフォン、タブレット、パソコンでお読みいただけます。日経読者なら割引料金でご利用いただけます。 詳細・お申し込みはこちらhttps://info.nikkei.com/nb/subscription-nk/ |

鄭重声明:本文の著作権は原作者に帰属します。記事の転載は情報の伝達のみを目的としており、投資の助言を構成するものではありません。もし侵害行為があれば、すぐにご連絡ください。修正または削除いたします。ありがとうございます。