日立製作所の幹部が集まる経営会議に2024年度、新しい議題が加わった。貿易対立や人材獲得・維持、技術進歩といったリスクをテーマに現状や対策、見通しを継続的に議論する。従来のリスクマネジメントは現場から上がってくるボトムアップ型だったが、経営会議で定期的に話し合うというトップダウンも取り入れた。「リスクへの対応力と意思決定の質・スピードが向上している」(日立)

品質トラブルや天災への対応はもちろん、地政学リスクやサイバーセキュリティー、組織トップの不祥事やSNSなどでの炎上——。企業が備えるべきリスクは広がる一方だ。

日立でCRMO(チーフ・リスクマネジメント・オフィサー)を務める加藤知巳執行役専務は統合報告書で、「デジタル技術革新やグローバル化の進展で、経営に重大な影響を与えるリスクは多様化・複雑化している」とコメントした。日立はリスクマネジメントを深化させ、対応を急ぐ。

25年度からは日本や中国、インド、米国などの6地域に「リージョンRMO」を配置し、地域視点からリスクに対する助言や支援、モニタリングをする体制とした。地政学リスクのシナリオ予測や影響分析では生成AI(人工知能)も活用している。こうした取り組みの積み重ねが、米トランプ政権による関税政策への対応などでも役立ったとしている。

資生堂も日立同様に地域軸のリスク対応を進めている。日本やシンガポール、フランスなど5カ所にある地域本社にRMOを配置し、地域内でのリスクマネジメント体制構築などの役割を担う。実際危機が発生した際には、本社との連携窓口や対応体制構築などの役割を果たすという。

企業のリスクマネジメントに詳しいデロイトトーマツリスクアドバイザリーの松本拓也パートナーは「本社ですべてを担うのではなく、地域や事業などでどう対応していくべきかが重要になっている」と指摘する。

日本企業はかつて、個別の部署がそれぞれのリスクに対応してきた。為替変動には財務部門が為替ヘッジし、サイバーセキュリティーにはIT(情報技術)関連部門が対応してきた。ただ足元では新型コロナウイルスなどに代表されるように複数の部署にまたがった対応が必要となる危機が増え、全社的なリスク管理の仕組みへと変わってきている。

日立や資生堂のようにリスク管理を重要経営課題と認識し、随時見直しを重ねる企業も出てきた。

一方で、リスクマネジメントだけで備えは万全とは言えない。リスクマネジメントは、リスクが発現する前の防止など、あらかじめ備えて対策を講じる考え方だ。ただ、リスク事象の発現をすべて抑え切るのは現実的ではない。もしリスクが発現してしまった場合に、被害を最小化するためのリポートラインや体制、誰がどんな役割を担うかなどのマニュアルを整備する、クライシスマネジメントの重要性が増している。

専門家「リスク情報は瞬く間に世界に」

デロイトの松本パートナーは「情報技術の進展により、リスク情報が瞬く間に全世界に広がるようになった。対応するスピードを上げないと間に合わなくなる」と指摘する。

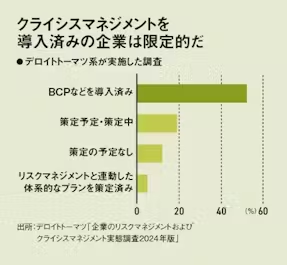

企業のクライシスマネジメントの整備は十分とはいえないようだ。デロイトが日本企業の上場企業320社から回答を得た調査では、「BCP(事業継続計画)や不祥事対応マニュアルなど、特定のクライシスを対象としたプランを策定済み」と答えた企業は52%だった。

一方、「リスクマネジメントと連動した体系的な枠組みで整理されたクライシスマネジメントプランを策定済み」と答えた企業は5%にとどまる。松本パートナーは「起こさないようにするという未然の対策であるリスクマネジメントに主眼が置かれていて、重大なリスクが起きた時にどうするかを併せて考えることにつながっていない」と話す。

24年1月1日に発生した能登半島地震。村田製作所では生産拠点が被災し、複数の拠点で稼働ができなくなった。迅速な判断による代替生産の決断などで供給網(サプライチェーン)自体は維持されたが、事前に想定していたBCPなどがうまく機能したとは言い切れない面もあったという。

復旧後、被害の大きかった4拠点でBCPや避難訓練などの見直しが始まった。避難する際の人の動線に合わせてヘルメットの位置を変更。個人ロッカーを避難口の近くに移動し、問題がなければ連絡を取るためのスマートフォンなどを取りに行ける仕組みにした。「リアリティーを追い求めるようにした」(当時の工場長)。まとめた対策などを全社に共有し、より良い備えを目指す。

リスクというとマイナスのイメージを持たれることも多いが、事業成長に向けた健全なリスクテイクというポジティブな要素もある。不確実性が高まる世界で生き残るためにも、リスクとの向き合い方は企業にとって競争力を左右する重要な課題になっている。

(日経ビジネス 岩戸寿)

[日経ビジネス電子版 2025年10月1日の記事を再構成]

|

日経ビジネス電子版

週刊経済誌「日経ビジネス」と「日経ビジネス電子版」の記事をスマートフォン、タブレット、パソコンでお読みいただけます。日経読者なら割引料金でご利用いただけます。 詳細・お申し込みはこちらhttps://info.nikkei.com/nb/subscription-nk/ |

鄭重声明:本文の著作権は原作者に帰属します。記事の転載は情報の伝達のみを目的としており、投資の助言を構成するものではありません。もし侵害行為があれば、すぐにご連絡ください。修正または削除いたします。ありがとうございます。