トランプ米政権による新たな「自動車関税」が海運業界を悩ませている。10月14日に外国製の自動車運搬船に1トン当たり46ドル(約7000円)を徴収する入港料を発効。その2週間後の米中首脳会談で1年間の延期が決まった。多くの運搬船を運航する日本勢への影響は大きい。米国への入港を巡る不確実性が高まるなか、業界では脱米国を模索する動きも出てきた。

横浜港(横浜市)の大黒ふ頭にある日本郵船の自動車船ターミナル。中東方面に輸出される乗用車やトラックが吸い込まれるように船に積まれていく。

貨物への積み荷作業を担うチームは通称「ギャング」と呼ばれる。ギャングたちは貨物スペースまで車を運転する組と、その車を隙間なく駐車する組に分かれ、1分半ほどの周期で同じ作業を繰り返していた。横浜自動車船チームの古川信一・チーム長は「米国の通商政策などで心配する声も聞かれたが、毎日変わらず忙しい」。

同社が運航する自動車船は127隻(2025年3月末時点)と世界最大の船隊規模を誇る。日本の自動車産業の成長に沿って日本の海運大手も船隊を拡大。商船三井、川崎汽船を合わせた日本勢の隻数シェアは4割を超え、連結売上高の2〜5割を占める稼ぎ頭の事業だ。

そこにトランプ政権が立ちはだかる。米国以外で建造された自動車船に対し、運搬船の荷物を積み込む場所の容積を示す「純トン数」あたり46ドルを課す入港料の徴収を10月に始めた。

米国製の自動車船はほぼ運航しておらず、事実上、外国籍の船が対象となる。大型船の場合、入港料は100万ドルを超えるだけに、海運会社は先行きを注視してきた。

結局、30日に開いた米中首脳会談において、入港料徴収を1年間延期することが決まった。ただ米中貿易摩擦の収束が見えないなか、トランプ政権が再び発動するリスクは残る。

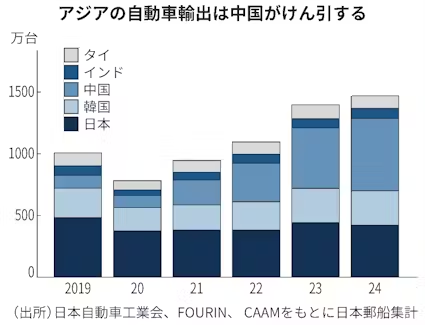

そこで海運業界では見通しが立ちにくい米国を避け、自動車輸送で存在感を高める中国に商機を見いだす動きが出てきた。

中国汽車工業協会(CAAM)によると、24年の自動車輸出台数は前年比19%増の585万台(中古車除く)と過去最高を更新。電気自動車(EV)やプラグインハイブリッド車(PHV)を含む新エネルギー車がけん引役となる。

中国の自動車メーカーと取引する欧州系海運大手の担当者は「中国から米国に輸出する自動車はないが、様々なメーカーがメキシコなどの中南米やオーストラリアに出している。我々の船はそこにニーズがある」。他の世界的な海運大手も中国に触手を伸ばす。

日本勢は様子見を決め込む。日本郵船の池田豊・自動車事業本部長は「まずは(日系メーカーを中心とする)既存の契約を大事にしたい。無理して中国の貨物を取りにはいってない」と慎重な姿勢を示す。

一方で「インド発や、アフリカ、中東、欧州向けへの輸出はしっかりと取りたい」と話す。商船三井は8月、スズキなどとともにインド―アフリカ間の自動車サプライチェーン(供給網)の構築に向けた覚書を交わした。既存顧客を囲いつつ、新規の需要をしたたかに取り込む。

鄭重声明:本文の著作権は原作者に帰属します。記事の転載は情報の伝達のみを目的としており、投資の助言を構成するものではありません。もし侵害行為があれば、すぐにご連絡ください。修正または削除いたします。ありがとうございます。