日本経済新聞社は、スタートアップ企業やそれに投資するベンチャーキャピタルなどの動向を調査・分析する米CBインサイツ(ニューヨーク)と業務提携しています。同社の発行するスタートアップ企業やテクノロジーに関するリポートを日本語に翻訳し、日経電子版に週1回掲載しています。

日本経済新聞社は、スタートアップ企業やそれに投資するベンチャーキャピタルなどの動向を調査・分析する米CBインサイツ(ニューヨーク)と業務提携しています。同社の発行するスタートアップ企業やテクノロジーに関するリポートを日本語に翻訳し、日経電子版に週1回掲載しています。

AIブームは最高潮に達しているが、大半のスタートアップはデモ段階から永続的な事業への移行を乗り越えられないだろう。

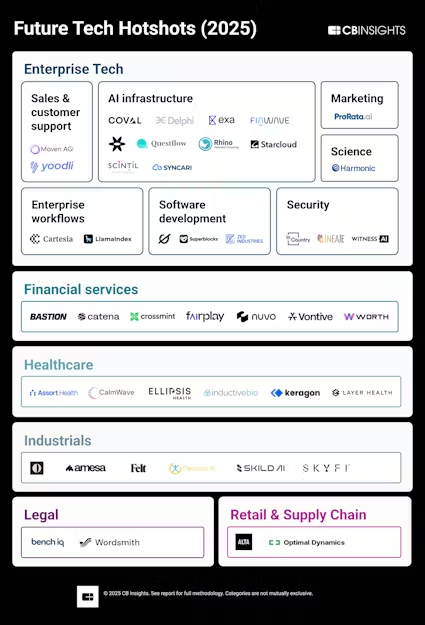

だが、今回選んだ45社はこうした雑音をはねのけ、今後5〜10年で大きな影響を及ぼすとみられる。各社は自律的な基幹業務システムのAIインフラや、医療や金融、製造業の業務の課題を解決する業界特化型AIアプリケーションなどを手掛けている。

CBインサイツの商業成熟度やモザイクスコア(企業の健全性を測る独自スコア)、特許、ビジネス関係、資金調達などの独自データを活用し、今後5〜10年で強力なエグジット(投資回収)を果たす可能性が高いスタートアップ45社を特定した。

ポイント

・エージェントインフラが新たなフロンティアに。このグループ(有望45社)はAIが自律的にタスクをこなすAIエージェント(自律型AI)の可能性を確信している。米Coval(AIエージェントのテスト)や米クエストフロー(Questflow、複数のAIエージェントの連携)、米シンカリ(Syncari、自律型マスターデータ管理)などのスタートアップは自律型AIの大規模かつ確実な運用を支える基盤ツールを開発している。こうした企業はAIを業務フローに組み込むために必要な層を形成しつつあり、大きな影響力を持つようになるだろう。クラウドインフラがSaaS(ソフトウエア・アズ・ア・サービス)を可能にしたように、エージェントインフラも自律型の基幹業務システムの次の波を引き起こすだろう。

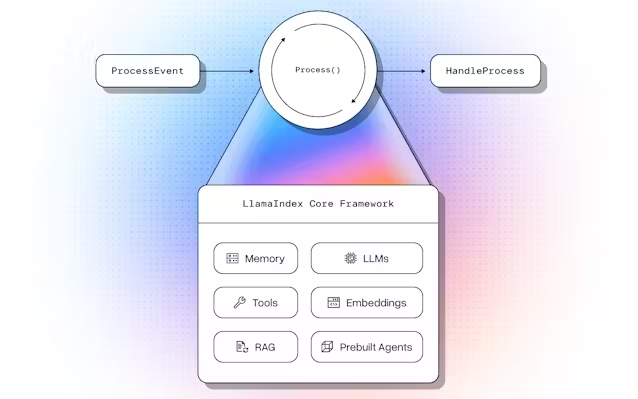

・有望45社の2024年以降の提携数は計110件以上に上る。提携数が最も多いのは大規模言語モデル(LLM)向けにデータをインデックス化する米ラマインデックス(LlamaIndex)で、米マイクロソフトや米データブリックスなど既存企業18社と提携している。一方、ブロックチェーン(分散型台帳)インフラAPI(システム同士を連携させる仕組み)の米クロスミント(Crossmint)は、米ビザ(AIエージェントによるオンチェーン決済)や米マネーグラム(ステーブルコインを活用した新たな越境決済)と提携している。各社の規模が5〜10年後に拡大するころには、現在の顧客は既に各社の製品を軸に業務フローを構築しており、他社製品に置き換えるのは難しくなっているだろう。

・最も有望な分野は産業用AIで、この分野の企業の過去6カ月のモザイクスコアの伸びが最も大きかった。地理情報システム(GIS)プラットフォームの米フェルト(Felt、過去6カ月のモザイクスコアの伸びは71点)、ヒューマノイド(ヒト型ロボット)開発のペルソナAI(Persona AI、韓国、同57点)などがスコアを大きく伸ばした。この勢いは、産業用AIが構築に何年もかかる業界特化型のデータセットで強力な競争優位性を築いているとの投資家や顧客の認識を示している。こうした業界特化型の専門知識は汎用型ツールとは違って簡単にまねできない。このため、各社は今後5〜10年でAI機能を求める既存の産業各社の主な買収対象になるだろう。

・エリート経営陣は基幹業務インフラに集中している。経営陣スコアが上位の企業は基幹業務テックに集中している。ソフトウエアサプライチェーン(供給網)のセキュリティー基盤を手掛ける米リニエージ(Lineaje、1000点満点中962点)、カスタマーサービス向けAIエージェントの米メーブンAGI(Maven AGI、956点)、AI検索・広告の米プロラタAI(ProRata.ai、950点)、数学AIの米ハーモニック(Harmonic、876点)はいずれも、米グーグルやオンライン証券の米ロビンフッド、オンライン決済代行の米ストライプなど既存企業の出身者がトップに就いている。これは最も経験豊富な創業者が、先端技術と実行力により最大の競争優位性を生み出せるのは汎用型や消費者向けAIではなく、基幹業務インフラだとみている証しだ。

鄭重声明:本文の著作権は原作者に帰属します。記事の転載は情報の伝達のみを目的としており、投資の助言を構成するものではありません。もし侵害行為があれば、すぐにご連絡ください。修正または削除いたします。ありがとうございます。