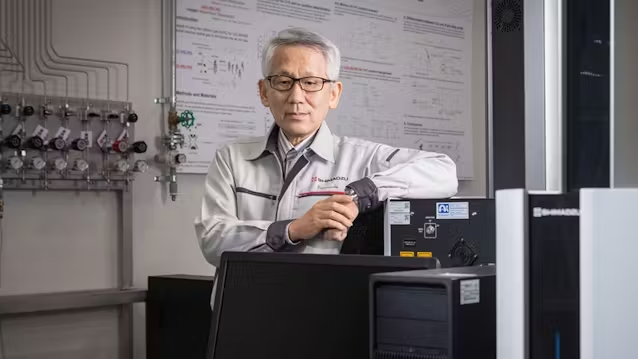

「管理するのは自分の得意科目ではないが、この体たらく。反省しないといけない」。2002年にノーベル化学賞を受賞した島津製作所の田中耕一エグゼクティブ・リサーチ フェローはこう話す。

島津製作所もまた近年、エンゲージメント(働きがい)向上に注力している企業の1つ。日経ビジネスが今回作成した「社員がオススメする企業ランキング」で42位だった。

- 【関連記事】「社員が就職をオススメする企業」首位は三井物産 オープンな社風磨く

だが、田中氏がノーベル化学賞を受賞したのを機に設立され、同氏が所長を務める田中耕一記念質量分析研究所では、エンゲージメントの低さが大きな課題となっていた。24年の調査で同研究所はなんと、全社平均よりも15ポイントほど低いスコアを記録してしまっていた。

「最近の若手は表立っては強く主張しない。表面上は受け入れてくれているように見えていたが、(エンゲージメント調査の)アンケートで課題が浮き彫りになったのかもしれない」。副所長の関谷禎規氏は当時をこう振り返る。

「壁」どころか「崖」だった

課題として浮き彫りになったのは、「キャリア開発について議論する機会が少ない」「部署としての目標が不明瞭に感じる」といったものだった。田中氏は驚いた。

「キャリアは上司が考えるようなものではなく、自主的に考えるものではないのか。それに部署の目標は期頭方針として説明しているはずなのに……」

ただ、省みると自らの行いを改善する余地があるようにも思えた。例えば田中氏は内々の相談事などがない限りは、執務場所である所長室のドアを開けて、いつでもコミュニケーションが取れるようにしていた。だが、所長室に入ってまで田中氏に相談事や質問をしてくるような若手は少なかった。

ノーベル化学賞を受賞した田中氏に話しかけることにハードルを感じていたのかもしれない。「壁をつくっているつもりなどなかったが、どこかで『壁』どころか『崖』を感じられていたのかも……」。田中氏はそんなふうに思い返した。

実は田中氏、それまでは「アンケート」という取り組みに不信感すら持っていた。「そんなもので何が分かるのか」と思っていたが、エンゲージメント調査の結果とその後の取り組みは「嫌いだったアンケートへの見方が変わる転換点になった」という。

田中氏が自ら基礎を教える

研究所では同調査の結果を受けて、改善に乗り出した。部門の目標を決める際は、若手も議論の場に参加できるようにした。トップダウンが過ぎれば現場は「やらされ感」を持ってしまい、モチベーションもうまく上がらない。最終的な決断は管理職が行うとしても、若手も議論に参加し、意見を出せるようになったことで当事者意識を強く持つようになった。

また、個人面談では部下のキャリアについて意識的に時間を割くようにした。具体的なキャリアの展望を管理職が提示できるわけではないが「まずは上司と若手で議論することから始めた」(関谷氏)。こうした研究所内のマネジメント層と現場のコミュニケーションを増やす施策が功を奏したのか、研究所のエンゲージメントスコアは1年で16ポイントも向上した。

「自分から前に出て行かないと現状は変わらない」。田中氏も自分から若手と話すように姿勢を改めた。例えば若手研究者向けに、研究の基礎となる知識を田中氏自ら教える少人数の講座を開くようにした。研究で実際に使われる装置を前に、基礎を手取り足取り伝授する。接する機会を設けたことで、若手と話す時間も自然と増えた。最近では「所長、相談があります」と田中氏に話しかける若手も出始めたという。

「若手はそれまで、『基礎的な質問など(田中氏に)してもいいのか』という思いを持って、言いたいこと、聞きたいことを引っ込めていたのかもしれない。やはり、コミュニケーションが不足していた」。田中氏は自身をこう省みた。

「『なぜ自分に質問しに来ないのか』ではなく、『質問しづらい雰囲気をつくってしまっていないか』。そこに思いをはせるべきだったと、今は思う」。田中氏は研究所のエンゲージメント改善と向き合い続けた1年余りをこう振り返る。

この言葉は田中氏だけでなく、組織を率いる全ての経営者や管理職が胸に手を当ててかみしめるべきだろう。社員にオススメされる企業は規模の大小はあれど、会社側が社員の声を進んで取り入れ、課題解決や要望の実現に動く。それは社内の風通しの良さにつながり、部門の垣根を越えた交流を促すことで組織の一体感を高める。そして、部下のキャリアを自分事と捉え、共に悩んでいるのだ。

最適解は企業によって異なるが、人手不足から解放され、自社の人的資本を最大化するのに近道はない。「隗(かい)より始めよ」──。あなたも悩める経営者や管理職であるなら、まずは自ら改善のための一歩を踏み出してほしい。

(日経ビジネス 神田啓晴)

[日経ビジネス電子版 2025年10月14日の記事を再構成]

|

日経ビジネス電子版

週刊経済誌「日経ビジネス」と「日経ビジネス電子版」の記事をスマートフォン、タブレット、パソコンでお読みいただけます。日経読者なら割引料金でご利用いただけます。 詳細・お申し込みはこちらhttps://info.nikkei.com/nb/subscription-nk/ |

鄭重声明:本文の著作権は原作者に帰属します。記事の転載は情報の伝達のみを目的としており、投資の助言を構成するものではありません。もし侵害行為があれば、すぐにご連絡ください。修正または削除いたします。ありがとうございます。