「ハロー、サンフランシスコ!」

暖かな日差しが降り注ぐ9月初旬の米サンフランシスコ。米顧客情報管理(CRM)ソフト大手のハブスポットで最高経営責任者(CEO)を務めるヤミニ・ランガン氏が壇上から呼びかけると、数千人の来場者が歓声を上げた。

同社が毎年開く大規模イベントだ。テック業界の著名経営者が相次ぎ登壇し、最新動向を語る。会場には3日間で約1万3000人が押し寄せ、オンラインでも大勢が参加し視聴回数は5万回を超えた。

特に注目を集めたのはダリオ・アモデイ氏。米オープンAI出身で、対話型人工知能(AI)「Claude(クロード)」の開発を手掛ける米アンソロピックを2021年に立ち上げた。同社は急速な成長を遂げている企業として知られ、25年の売上高は前年の約10億ドル(約1500億円)から大きく伸ばして約30億ドルになる見通しだと同年6月にロイター通信が関係者の話として報じている。

アモデイ氏はランガン氏との対談の中で、アンソロピックが取り組む最新の実証実験「プロジェクト・ヴェンド」について語った。

プロジェクトの狙いは、人の力を借りずに仕事ができる「AIエージェント」の開発にある。「何でも欲しいモノがすぐに手に入るオンライン商店」を生成AIに経営させたのだという。ネットで個人から商品の発注を受け、該当するモノをネット上で探して調達し、発注者に発送する。

プロジェクトでは実際にAIエージェントだけで仕事をこなすことができたという。ただし発注者に買いたたかれるとすぐに価格を下げてしまうという問題も発生。「モデルは理論的には賢いが、(個人商店の経営者に求められる)現場対応力に欠けていた」とアモデイ氏は話し、会場の笑いを誘った。

AIエージェント──。このバズワードが今、全米のビジネスシーンを高速で駆け巡っている。

9月中旬に米ラスベガスで開催された人材関連の先端技術展覧会「HRテック2025」も、9割方がAIエージェントに関連する展示だった。「AI は指数関数的に進化しており、1〜3年で人間の知識を超える可能性がある」とアモデイ氏は対談の中で予見した。

ポイントは「自律性」

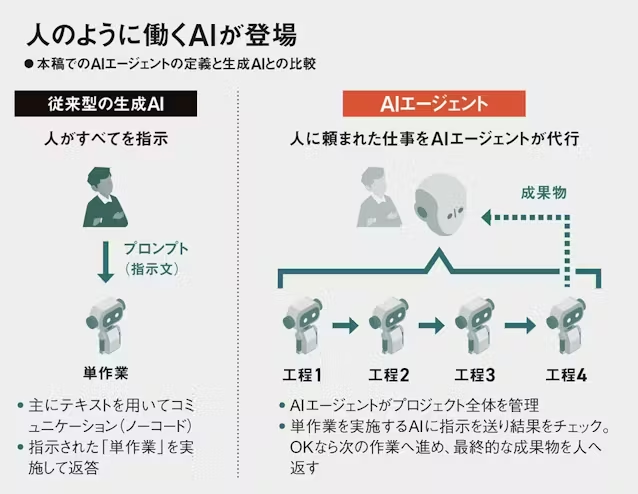

ではAIエージェントとは何か。使う場面や文脈によって定義が揺れることが多いため、改めて整理しておきたい。

これまでの生成AIは、人がプロンプト(指示文)を与え、それに応じた回答をAIが返すというもの。対応できるのは単一の作業で、一問一答が基本。企業サイトなどの「チャットボット」が代表例だ。

一方のAIエージェントは、人の指示を受けずとも、複数の工程が必要な作業に対応できる。人でなければ手掛けられなかった、複雑な作業を代行できるわけだ。司令塔となるAIが、一つ一つの作業を実行するAIに指示を与え、監視し、出してきた回答が正しいかどうかの判断までして次の工程へ進む。人に成果物を届けるのは、最後の工程まで終わってから。仕事を与えるのは人だが、その後はAIが「自律的」に仕事を進めるのが特徴だ。

AIエージェントの登場により、人に依存してきた仕事の領域は侵食されている。下に概念図を描いた。人気アニメ「進撃の巨人」の世界観をイメージすると分かりやすい。アニメでは巨人の侵入を防ぎ、人の領域を守る「3つの壁」が存在した。

人の仕事にも3つの領域がある。最も外側の壁で守られてきた領域は「単純作業」だ。だがこの壁は22年11月、オープンAIの対話型AI「Chat(チャット)GPT」の登場により「破壊」された。

中間の壁が守るのは、複数の作業を組み合わせた仕事の領域だ。大量のデータを分析してリポートとして返すといった仕事が挙げられる。この壁がAIエージェントにより崩されようとしている。

最後の壁が守るのは専門職(スペシャリスト)の領域だ。ここはまだ完全には崩されていない。だが崩壊の予兆はある。

ただし壁が壊されたからといって、アニメのように巨人(AI)が人を食らうようなことはない。むしろ共存することによって、人はより人らしく、より自由になり、企業の成長も加速する。そんな未来も見えてきている。

(日経ビジネス 池松由香)

[日経ビジネス電子版 2025年10月20日の記事を再構成]

|

日経ビジネス電子版

週刊経済誌「日経ビジネス」と「日経ビジネス電子版」の記事をスマートフォン、タブレット、パソコンでお読みいただけます。日経読者なら割引料金でご利用いただけます。 詳細・お申し込みはこちらhttps://info.nikkei.com/nb/subscription-nk/ |

鄭重声明:本文の著作権は原作者に帰属します。記事の転載は情報の伝達のみを目的としており、投資の助言を構成するものではありません。もし侵害行為があれば、すぐにご連絡ください。修正または削除いたします。ありがとうございます。