AIによる電力需要の増加が原発再稼働の原動力に

新潟県の花角英世知事は11月21日に緊急記者会見を開き、東京電力柏崎刈羽原発6号機の再稼働を容認した。使用前検査などが順調に進めば、早ければ年度内に再稼働する見通し。2011年の東日本大震災・福島第1原子力発電所の爆発事故以来、東京電力の原発が稼働する初めてのケースとなる。

生成AI(人工知能)の普及によるデータセンターの建設増加などで電力需要の拡大が見込まれる中、政府は今年2月に閣議決定した「エネルギー基本計画」で、既設原発の「最大限活用」を明記。現在は電源構成の1割弱にとどまる原発の割合を2040年度に2割程度とする目標を掲げた。

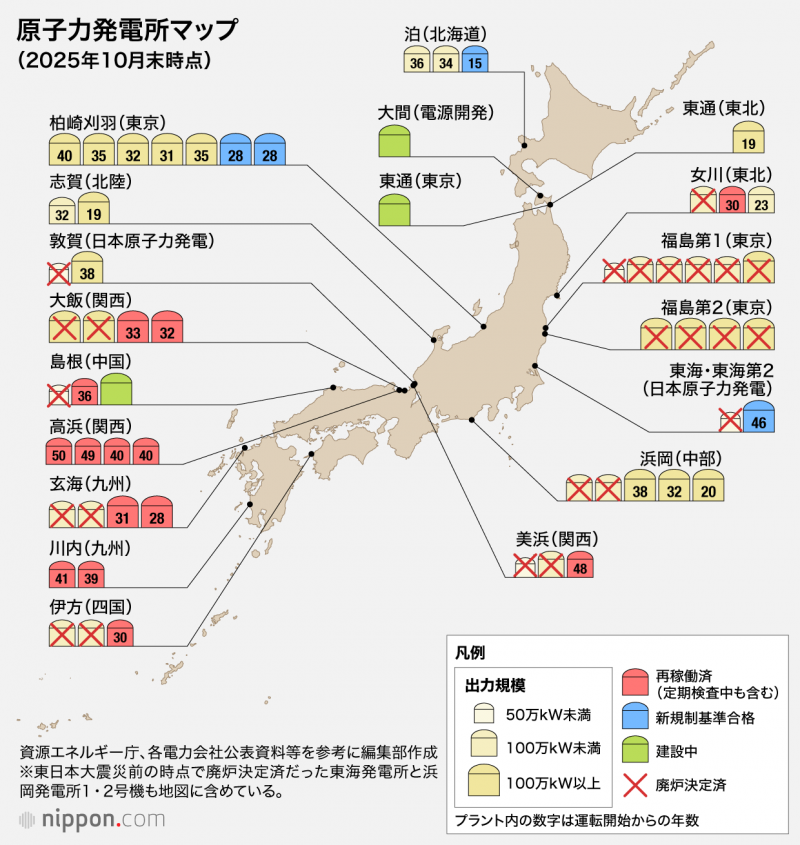

東日本大震災以降、再稼働した原発は建設中を含む36基のうち14基にとどまり、東日本では東北電力女川原発2号機(宮城県)のみ。

政府は地元理解を取り付けるため、原発周辺自治体への財政支援を半径10キロ圏内から30キロ圏内に広げる方針を8月に公表、10月の県議会では、柏崎刈羽原発からの避難道の整備を政府が全額負担することも明言した。東京電力も新事業創出や雇用促進に総額1000億円規模の資金を拠出する方針を表明。新潟県としては、こうした取り組みを評価した上で、再稼働の受け入れに踏み切った。

東日本大震災以降の原発をめぐる主な動き(時系列をさかのぼる形式)

25年11月 新潟県の花角英世知事が東京電力の柏崎刈羽原発の再稼働を容認。早ければ25年度中にも再稼働する見通しとなった。福島第1原発事故以来、東京電力の原発が稼働するのは初めてとなる

25年2月 「エネルギー基本計画」を閣議決定。2014年から堅持してきた「可能な限り原発依存度を低減する」との文言が消え、「最大限活用する」方針を明記

24年12月 島根原発(中国電力)2号機再稼働

24年10月 女川原発(東北電力)2号機再稼働。東日本大震災以降、東日本エリアで原発が再稼働するのは初めて

24年10月 原子力規制委員会が、11月に運転開始から50年を迎える高浜原発(関西電力)1号機の今後10年間の保安規定の変更を認可。現行制度で初めて原発の50年超運転を認めた

23年9月 高浜原発(関西電力)2号機が再稼働

23年8月 福島第1原発(東京電力)の敷地内にたまった処理水の海洋放出が始まった

23年7月 高浜原発1号機が約12年ぶりに再稼働

23年5月 原発の運転期間を「原則40年、最長60年」と定めた安全規制を大きく転換し、電力の安定供給と脱炭素化を目的に、60年超の長期利用を可能とするGX脱炭素電源法が可決成立

21年6月 運転開始から44年が経過した美浜原発(関西電力)再稼働。福島第1原発事故後、「原則40年」とされた運転期間を超える原発が再稼働するのは初めて

18年7月 第5次エネルギー基本計画閣議決定 「2030年度に原発による発電比率を20~22%にする」

18年3月、6月 玄海原発(九州電力)3・4号機再稼働

18年3月、5月 大飯原発(関西電力)3・4号機再稼働

16年8月 伊方原発3号機再稼働

16年1月、2月 高浜原発3・4号機再稼働

15年8月、10月 川内原発(九州電力)1・2号機再稼働(新基準施行後最初の再稼働、原発ゼロ1年11カ月ぶり解消)

14年4月 第4次エネルギー基本計画閣議決定「原発は重要なベースロード電源」と位置付ける一方で、「再生可能エネルギーの導入などで原発依存度は可能な限り低減」

13年7月 自然災害やテロ攻撃に備える原発の新規制基準施行

12年9月 原子力規制委員会発足

12年7月 大飯原発3・4号機が再稼働

12年6月 原発の運転期間が原則40年までに延長

12年5月 泊原発(北海道電力)3号機が運転停止、42年ぶりに国内の原発稼働ゼロ

11年3月 東日本大震災、東京電力福島第1原発事故

鄭重声明:本文の著作権は原作者に帰属します。記事の転載は情報の伝達のみを目的としており、投資の助言を構成するものではありません。もし侵害行為があれば、すぐにご連絡ください。修正または削除いたします。ありがとうございます。