ある民間企業が行った調査で、副業をしている従業員の割合、副業人材を受け入れている企業の割合、社員の副業を会社が認めている割合がいずれも過去最高となった。

副業の意識が、雇用する側もされる側にも浸透していることが表れた形だが、副業する動機を巡っては「収入の補塡(ほてん)」から「キャリア形成のため」へとシフトが見て取れ、副業が転職につながる傾向も浮き彫りとなった。

スポットワークが副業後押し

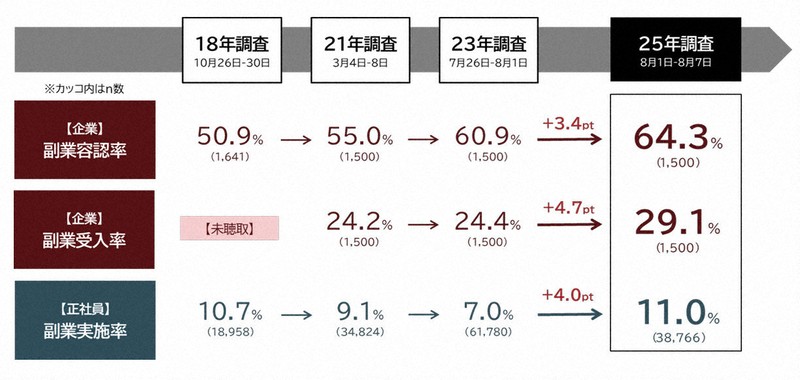

調査を行ったのはパーソル総合研究所で、従業員10人以上の企業の従業員6万2320人と、企業側の人事担当者ら1500人を対象に「副業の実態・意識に関する定量調査」を行い、10月28日に結果を公表した。

2018年に始まった調査は、ほぼ2年おきに実施され、今回で4回目。

正社員で副業をしている人の割合は前回調査から4ポイントアップの11%で過去最高になった。特に20~30代の副業率が高く、20代男性は5人に1人が副業している結果となった。

パーソル総研の中俣良太研究員によると、企業側に副業を容認する機運が広がっていることに加え、スポットワークが浸透するなどして、副業の幅が広がったことが影響していると考えられるという。

収入の補塡は減少傾向

仕事内容の割合で見ると、ブログ運営やユーチューブなどの「ウェブサイト運営」(21・6%)や、ネット通販などの電子商取引を行うEコマース(10・7%)などが、前回調査時より伸長した。

複数回答で副業する理由を尋ねたところ、「副収入(趣味に充てる資金)を得たいから」が最多の62・6%だったが、調査ごとに減少している。

対照的に▽「好きなことをやりたい」(47・8%)▽「趣味を仕事にしたい」(38・2%)▽「自分のスキルが他の場所でも通用するか試したい」(38%)――といった項目で、前回から3・4~5・2ポイントの上昇がみられた。

若者に広がる「副業転職」

副業の対象が多様化するなか、副業をしたことがあると回答した人の6・7%が副業先へ転職した経験を持つことも分かった。

特に20代では、その割合が13・6%に達した。

企業側への調査でも、副業人材を受け入れたことのある企業のうち55・6%が、副業人材を転職者として受け入れた経験があった。数値は前回調査と比べて7ポイントの上昇だった。

中俣さんは「労働市場の円滑化が見えてきています。『お小遣い稼ぎの副業』から『キャリア形成のための副業』へのシフトは、キャリアに危機感を感じての副業であり、その延長で転職につながっているのでしょう」と分析する。

その上で中俣さんが強調するのが、労働力の流動化に直面する企業側の変化の必要性だ。

「副業推進の波はこの先も止まらないと思います。副業を認めることを前提に、どう副業人材を活用するのかという戦略的活用のフェーズに移っているんだと思っています」

実際、高市早苗首相は上野賢一郎厚生労働相に対し、兼業・副業の促進を指示した。

厚労省が公表している副業・兼業の促進に関するガイドラインでも、「幅広く副業・兼業を行える環境整備」が掲げられている。

若者は「がむしゃら」か「バランス」か

中俣さんは、副業転職の流れは今後さらに拡大する可能性があると指摘する。

パーソル総研の調査では、副業先へ転職した人と通常の転職をした人の特徴も比較した。

副業先へ転職した人は、旧職でやりたいことができないことや転勤などで比較的強く不満を抱えていた。

そして、副業転職者は通常の転職者と比べ、昇進・昇格への意識が強かった半面、仕事とプライベートの調和への志向性が低い傾向も確認された。

「働き方改革が推進され、企業でも『残業するな』という風潮が出てきている。若年層を中心に、本業先だけでは自分のキャリアを築くことができないという一種の諦めや失望が広がってきているのかと思います」

一方で、こうした「がむしゃらに働きたい」という若者に対し、ワーク・ライフ・バランスを重視する若者も少なくない。

中俣さんはこうしたバランス重視派との間で、若者の仕事観が「二極化」していると分析した。

副業を巡っては、現在開かれている臨時国会でも労働時間の規制緩和に関連して話題になった。

首相は労働時間規制緩和の検討を進める意欲を示したが、「生活費を稼ぐために無理をして慣れない副業をし、健康を損ねる人が出ることを心配している」とも述べた。高まる副業ニーズへの対応が今後問われることになりそうだ。【川口峻】

鄭重声明:本文の著作権は原作者に帰属します。記事の転載は情報の伝達のみを目的としており、投資の助言を構成するものではありません。もし侵害行為があれば、すぐにご連絡ください。修正または削除いたします。ありがとうございます。