病院内で医師をつかまえ、自社の薬の情報を提供。時には接待も駆使し、医師の信頼を得てシェアを広げていく――。そんな医薬情報担当者(MR)の仕事が、大きな変化の波にさらされている。

2010年代後半ごろから、MRによる接待の制限が強まり薬価の引き下げが相次いだ。さらに従来、製薬大手の収益を支えてきた高血圧などの生活習慣病薬は後発薬による代替が進み、収益の柱は、がんや希少疾患などの専門性の高い薬へシフトした。国内製薬大手のMRは「医師への露出量が重要な『シェア・オブ・ボイス』の勝負ではなくなっていった」と振り返る。

コロナ禍で業務環境が急変

その当時から製薬各社で早期退職の動きが出始めてはいたが、20年以降、さらに動きが加速した。大きな転換点だったのが新型コロナウイルスの感染拡大だ。

病院内部に出入りし、医師に直接、接触する活動が大幅に制限された。さらに医師の働き方改革も進む。医療情報サイトのエムスリーが手掛ける、医薬品情報を提供する「MR君」のようなサービスも普及し、商品情報を医師側が能動的に取得する動きも広がった。「かつては医師が10人のMRに会ってくれていたのが、今では2人しか会ってくれないということもある」。ある製薬大手の現役MRは変化の大きさをこう表現する。

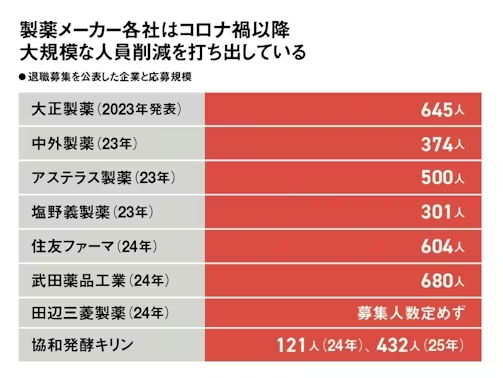

こうした中で23年以降、製薬大手は再び大規模な人員削減を打ち出した。各社がMRを中心に数百人規模の人員削減策を打ち出した中で、その代表格といえるのが国内首位の武田薬品工業だ。

「もはやオリンピックの頻度」。武田の社内からは相次ぐリストラをこう揶揄(やゆ)する声が漏れる。20年に「フューチャー・キャリア・プログラム」の名称で希望退職を募集。退職金の上乗せや再就職を支援し、「社外への転身を支援する」とした。24年にも再び募集が始まり、日本事業部では一部部署を除いて年齢制限はなく、3年以上の勤続があれば対象となった。24年分に応募した社員は25年2月末に退職したが、その数は680人に及んだ。

その効果もあって武田の業績は回復を見込む。26年3月期の連結純利益は前期比42%増の1530億円を予想する。開発効率化や人員削減などの構造改革では、これまでに年換算で約2000億円のコスト削減効果があったとする。日経ビジネスは武田に人員削減に関する取材やコメントを求めたが、回答は得られなかった。

MRの仕事を奪っているのは、前述の「MR君」のような医療情報サイトの存在だけではない。24年の募集に応募し退職した元武田MRの一人は、その理由について「現場業務への管理の強化が進み、AI(人工知能)導入も重要視されてきた中で(MRという)仕事の存在価値が一層なくなっていくのではないかと思ったため」と語った。

元武田社員「AIに使われる」

武田はMRの業務効率化に向けてAIを積極的に取り入れている。導入した「SCRM(スクラム) AI」と呼ばれるAIは、MRが実際に訪問した履歴や活用したスライドの資料などを入力。成功事例などを学習し、他のMR社員が訪問活動する際にAIが効果的なアプローチの仕方を提案できるものだったという。

提案力の向上を狙う一方で、AIに活動データの入力作業が要求され、その負荷も高まっていたという。元社員は「AIに使われるような営業スタイルと感じ、合わないと思った。一方で会社はこうした形を通じて、人員をよりスリム化していく方向性が見えた」と語る。

こうした動きは武田に限らず製薬各社に広がる。MRという業種自体が不要になることはなくても、AIで業務の効率化が進めば、その必要数は確実に細っていく。

早期退職に応募せず、会社に残る選択をした製薬大手の40代MRは「臨床現場の課題を理解し、付加価値の高い提案ができるMRは残り続ける」と見る。ただ大規模な人員削減で社内には戸惑いもあるという。そんな状況下で難しいのが社員教育のあり方だ。

「新入社員の採用は続けており、そうした人材育成の重要性は引き続き叫ばれている。その一方で会社が社外への転身を促し続けている状況には、気持ち悪さがある。外資系のように人材の流動性が高まる中で、どう育成していけばいいか戸惑っており、過渡期にある」と打ち明ける。

派遣型へのシフト進む、年収は半減も

一方、製薬大手を退職したMRたちはどんなセカンドキャリアを歩んでいるのか。異業種への転身もあるが、「コントラクト」と呼ばれる業態のMR派遣会社に転職するケースも多いという。製薬会社側も社内で人材を抱えず機動的に営業コストをコントロールできることで利用が拡大しており、「ニーズが高まっている」(コントラクトの採用担当者)。

ただ製薬大手に在籍して1000万円超あった年収が、半分程度になるケースもある。その落差に戸惑う者も少なくないが、それでも「製薬に携わりたい元MRや様々なメーカーの製品を扱える仕事の内容自体に魅力を感じ働く人も多い」(コントラクトの現役社員)という。

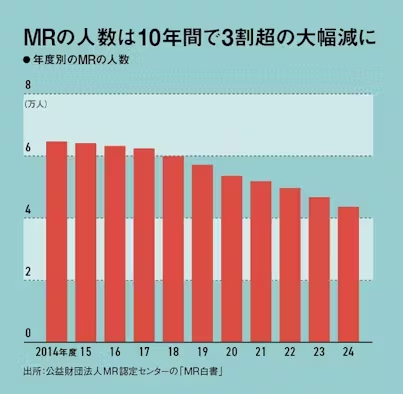

業務モデルの転換で「仕事が減る」動きに大規模な人員削減で応える製薬業界。この10年間でMRの数は3割超、約2万人減った。製薬大手幹部は「さらに2割くらいは減ってもおかしくない」と見る。

ただこの動きは製薬に限ったものではない。薬価引き下げやコロナ禍など様々な事情が重なり、MRのあり方や存在意義はこの10年余りで急激に変化した。だが今後、AIの業務導入が進めば同じ現象はどんな業種でも起こり得る。全ての働く者にとって決して人ごとではない。

(日経ビジネス 福本裕貴)

[日経ビジネス電子版 2025年10月20日の記事を再構成]

|

日経ビジネス電子版

週刊経済誌「日経ビジネス」と「日経ビジネス電子版」の記事をスマートフォン、タブレット、パソコンでお読みいただけます。日経読者なら割引料金でご利用いただけます。 詳細・お申し込みはこちらhttps://info.nikkei.com/nb/subscription-nk/ |

鄭重声明:本文の著作権は原作者に帰属します。記事の転載は情報の伝達のみを目的としており、投資の助言を構成するものではありません。もし侵害行為があれば、すぐにご連絡ください。修正または削除いたします。ありがとうございます。