9月23〜24日に京都哲学研究所が開いた人工知能(AI)と哲学、価値観などを議論する「第1回京都会議」に、日本を代表する多数の企業経営者が顔をそろえた。

NTTの澤田純会長(京都哲学研究所の共同代表理事)、日立製作所の東原敏昭会長、日本製鉄の橋本英二最高経営責任者(CEO)に加えて、三菱電機や東芝のCEO、三菱重工業や日本航空、第一生命保険の会長、丸紅や中部電力、大阪ガスの社長、さらに3メガバンクのグループCEOや会長らも参加した。

「哲学がテーマのイベントに、これほど多くの経営者が集まってくれたのはうれしかった。哲学とビジネスは水と油のように思われがちだが、熱心にノートを取ったり、発言したりする経営者が多く、リベラルアーツに対する関心の高まりを感じた」。京都哲学研究所の共同代表理事で京都大学教授の出口康夫氏はこう語る。

最近、経済界で哲学や歴史などのリベラルアーツに対する関心が高まっている。経済同友会はリベラルアーツ・プログラムを立ち上げ、2025年度のパイロットプログラムに続いて、26年度から会員企業向けプログラムをスタートさせる予定だ。経団連のシンクタンクである経団連総合政策研究所(21世紀政策研究所から改称)も、哲学・リベラルアーツ分野で資本主義を考える研究プロジェクトなどを推進。ドイツの哲学者でボン大学のマルクス・ガブリエル教授や海外の著名な経済学者が参加するシンポジウムを開催している。

AIの急速な進化が背景に

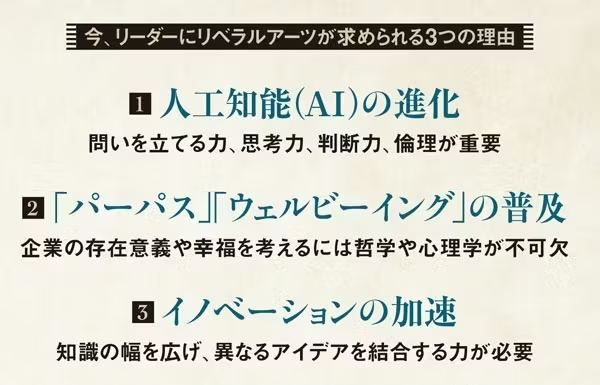

なぜ今、リベラルアーツが脚光を浴びるのか。大きく3つの理由がある。

1番目がAIの急速な進化だ。生成AIに続き、脚光を浴びるAIエージェントは、人間の"同僚"として職場で働く存在になろうとしている。企業の経営効率を劇的に改善することが期待される一方、人間の雇用を奪う懸念も高まっている。人間の業務をAIに置き換えることなどで、黒字でも人員削減に乗り出すような「AIリストラ」という言葉さえ聞こえてくるようになった。

何より「AIは、自ら決定を下したり、新しい考えを生み出したりすることができるようになった史上初のテクノロジーだ」。イスラエルの歴史学者でAIに詳しいユヴァル・ノア・ハラリ氏はこう指摘する。人間以外で初めて高い知能を持つ自律的な存在とどう向き合うのかという哲学的な問題が問われるようになった。

「AIと人間のあるべき関係に多くの経営者が関心を持つようになっている。AIエージェントに対する道徳的な配慮が必要かといった哲学的な問題が生じるからだ」。出口教授はこう指摘する。実際に京都会議では「AIが問い直す『人間』」というテーマの討論が実施され、AIと人間の違いや人間固有の価値とは何かなどが議論された。企業経営における倫理や理念、パーパスなどを統括する「チーフ・フィロソフィー・オフィサー(CPO=最高哲学責任者)」を設置すべきかどうかも話題になった。

最近は生成AIに何でも質問して答えを出してもらうことが当たり前になっており、人間の思考する能力が低下するリスクも懸念されている。17世紀のフランスの哲学者ルネ・デカルトは「われ思う、ゆえにわれあり」と述べ、「私が考えているという事実がある。それゆえに私の存在は疑いようがない」と主張した。しかしAIは自ら考えるため、人間の存在論そのものが揺らぎつつあるともいえそうだ。

何よりAIが出した回答が正しいかどうかを判断するためには、リベラルアーツ的な知識の幅を人間が持つことが欠かせない。AIの出す回答をそのまま信じ込むようになると、AIの指示に従うだけの奴隷のような存在に人間がなりかねない。

一方で、質問がうまいか下手かで、AIの持つ能力をどれだけ引き出せるのかには大きな違いが出てくる。哲学が得意とする「問いを立てる力」を磨くトレーニングも必要だ。

パーパスが問う企業の哲学

2番目は多くの企業が「パーパス(存在意義)」を定め、「ウェルビーイング(身体的・精神的・社会的に良い状態)」を経営に取り入れるようになったことだ。

パーパスを考える際には、企業が「何のために存在するのか」「なぜこの事業を手掛けるのか」といった根源的な問いに向き合うことが求められる。それは哲学的な問いでもあり、パーパスを定めるためには、自分たちが何者で、社会にとってどのような価値があるかを全社的な対話をするなどして考え抜くことが必要になる。

今、多くの企業がこの問いに向き合うことを求められている。就職活動をする学生は企業のパーパスに関心を持つようになっており、企業の本質的な価値と魅力を伝えられないと採用活動にもマイナスの影響を及ぼしかねない。パーパスは、企業だけではなく、一人ひとりの従業員が働く目的や意味、モチベーションにつながってくるからだ。

ウェルビーイングは「幸福とは何か」という古代ギリシャの哲学者が考えた問いの延長線上にある。アリストテレスは『ニコマコス倫理学』で「人生の究極の目的は幸福である」と唱えた。英国の哲学者のバートランド・ラッセルやフランスの哲学者のアラン、スイスの哲学者カール・ヒルティが書いた三大幸福論も有名で、多くの哲学者が「幸福とは何か」を時代を超えて追究してきた。

ただウェルビーイングというアイデアは直接的には「ポジティブ心理学」という新しい心理学と深く関係している。1990年代に米心理学者のマーティン・セリグマンが、精神疾患などの病気を治すことに焦点を当てていた当時の心理学に対して、人間が幸せになるための心理学を提唱したことがルーツになっている。

丸井グループがウェルビーイング戦略に取り入れた「フロー」理論もポジティブ心理学に基づいている。ハンガリー出身の心理学者、ミハイ・チクセントミハイが唱えたフローとは、「没入して、時間を忘れるくらい集中している状態」を指す。「従業員が自分の好きなことに熱中してフロー状態で働けるような仕事を増やすことを重視している」と丸井グループの青井浩社長は語る。

青井社長自身がチクセントミハイのフロー理論に関心を持ち、大学院でポジティブ心理学を研究していた産業医の小島玲子取締役と意気投合したことが、丸井グループが同理論を経営に取り入れるきっかけになったという。パーパスやウェルビーイングを経営に生かすためには、哲学や心理学などのリベラルアーツの知識が欠かせない。

イノベーションを生む力に

3番目はテクノロジーの進歩が加速する中で多くの企業はビジネスモデルの変革を求められており、イノベーションを生む必要性が高まっていることだ。イノベーションは異なるアイデア同士を組み合わせる「新結合から生まれる」とオーストリア出身の経済学者、ヨゼフ・シュンペーターは『経済発展の理論』で述べた。

新結合を生むためには、その材料となるアイデアをどれだけたくさん持っているかがカギになる。多くの人が思いつかないような、遠くにあるアイデア同士を結び付けることが新結合=イノベーションにつながるからだ。

リベラルアーツは「知識の幅」とも言い換えることができる。多くの天才的なイノベーターは猛烈な読書家だ。イーロン・マスク氏やジェフ・ベゾス氏、ビル・ゲイツ氏は膨大な数の本を読んで、イノベーションに役立ててきた。

例えば、ベゾス氏はトヨタ生産方式について書かれた『リーン・シンキング』という本を読み、アマゾンの倉庫でトヨタ式の「Kaizen(カイゼン)」を実施することを決めた。小売業界に自動車業界の改善手法を導入するというユニークな発想が、アマゾンの成長を後押ししてきた。このほかにもベゾス氏は、カズオ・イシグロの『日の名残り』やウォルマート創業者が書いた自伝、ピーター・ドラッカーの『経営者の条件』、ジム・コリンズの『ビジョナリー・カンパニー』などを読んで経営に生かしてきた。

ファーストリテイリングの柳井正会長兼社長も読書家として知られる。ドラッカーの著書などを愛読しており、「すぐれた人が書いた本には、仕事の本質、社会の本質、そして人間の本質が描かれている。彼がとらえた『本質』は、自分の会社だったらどういうことにあたるのか、それは自分の会社でも実行できることなのか、と自らに置き換えて読むようにしている」と述べている。

知識の幅がイノベーティブな企業の創造につながったケースもある。

例えば、「無印良品」は、セゾングループ創業者の堤清二氏がフランスの哲学者、ジャン・ボードリヤールの『消費社会の神話と構造』という本に大きな影響を受けて始まった。様々なブランドが「記号」のような意味を持ち、消費される社会で、逆にブランドをなくして商品の本質的な価値を訴求したらどうなるのかという逆転の発想が、無印良品の礎になった。

世界最大の半導体受託生産会社、台湾積体電路製造(TSMC)も読書から生まれた。創業者の張忠謀(モリス・チャン)氏が米国の計算機学者、カーバー・ミードが書いた本を読んで、「半導体の設計と生産は分離できる」というアイデアを知ったことが、「製造受託専業」という当時としてはユニークなビジネスモデルの半導体メーカーの創業につながった。

AIとの向き合い方から、パーパスやウェルビーイングの実践、イノベーションの実現まで、リベラルアーツ的な知識の幅を持つことはリーダーの力になる。

(日経BP 経営メディアユニット長補佐 ・編集委員 山崎良兵)

[日経ビジネス電子版 2025年10月24日の記事を再構成]

|

日経ビジネス電子版

週刊経済誌「日経ビジネス」と「日経ビジネス電子版」の記事をスマートフォン、タブレット、パソコンでお読みいただけます。日経読者なら割引料金でご利用いただけます。 詳細・お申し込みはこちらhttps://info.nikkei.com/nb/subscription-nk/ |

鄭重声明:本文の著作権は原作者に帰属します。記事の転載は情報の伝達のみを目的としており、投資の助言を構成するものではありません。もし侵害行為があれば、すぐにご連絡ください。修正または削除いたします。ありがとうございます。