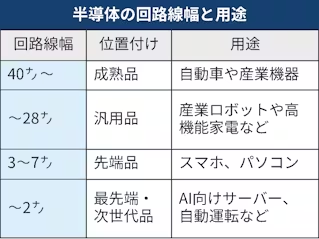

▼半導体の微細化技術 半導体の回路の線幅をより微細にすることで性能が高まる。現時点で量産が発表されている技術は3ナノ(ナノは10億分の1)メートルまで。受託生産で世界最大手の台湾積体電路製造(TSMC)や、韓国サムスン電子は2ナノ以下の量産技術の開発を進めている。2ナノやその次の1.4ナノ品は人工知能(AI)向けサーバーや自動運転に使われる。近年は微細化が難しくなり、回路線幅の数値は実寸ではなく技術世代の呼称となっている。

半導体は電気を通す導体と通さない絶縁体の中間の性質があり、電気の流れを制御する。微細化すると計算を担う素子の搭載数を増やせ、電力効率や性能が高まる。日本企業は2000年代前半までに微細化競争から脱落し、国内企業が生産できるのは今は40ナノ品までだ。ラピダスが22年8月に設立され、米IBMの技術供与を受けて27年に2ナノ品の量産を目指している。

半導体の進化ペースを示す「ムーアの法則」によると、これまで1年半から2年で半導体素子の数が2倍になるとされてきた。ただ、回路線幅が細くなるにつれて物理的な限界も指摘され始めた。機能の異なる複数の半導体チップを基板上で組み合わせる「チップレット」など微細化以外で性能を高める技術の開発も進む。

【関連記事】

- ・ラピダス、世界最先端1.4ナノ半導体新工場 29年稼働でTSMCを追う

- ・ラピダス、第2工場建設でも見えぬ顧客 技術開発も難題山積

- ・3分でわかる半導体業界 AI需要で巨大市場、日本は装置シェア3割

鄭重声明:本文の著作権は原作者に帰属します。記事の転載は情報の伝達のみを目的としており、投資の助言を構成するものではありません。もし侵害行為があれば、すぐにご連絡ください。修正または削除いたします。ありがとうございます。