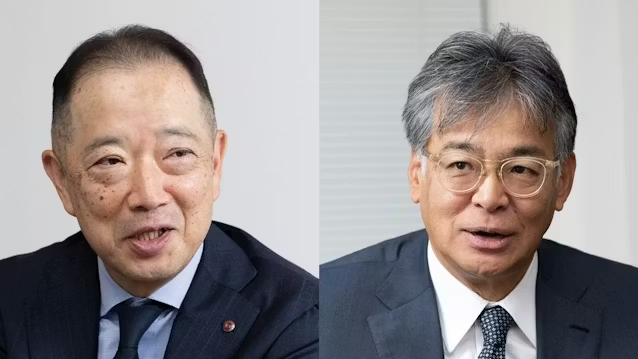

富士通の時田隆仁社長が指名したのは、高島屋の村田善郎社長。時田氏は高島屋を愛用し、高島屋は富士通のシステムを採用している。2人とも2019年に社長となり、新型コロナウイルス禍に直面した共通の経験がある。互いに自社の課題を率直に語り、今後の改革に意欲を見せた。話題はグループ企業のガバナンスや風土改革、海外展開にも及んだ。(モデレーターは日経ビジネス編集長 熊野 信一郎)

時田隆仁・富士通社長(以下、時田) 高島屋さんの食料品売り場が大好きです。我が家の食生活は、高島屋さんで成り立っています。(笑)

村田善郎・高島屋社長(以下、村田) 時田社長のコンビニ代わりにしていただけて、うちは喜んでいます。高島屋はITベンダーの中で、ダントツで富士通さんにお世話になっています。

時田 いわゆる基幹系からレジまで、ですね。

村田 はい。そういう意味では、時田さんに見放されたらうちの会社は動きません。(笑)

――時田さんはなぜ村田さんを対談相手に指名したのですか。

時田 私が考える当社の弱点は、コンシューマービジネスを持っていないことです。テクノロジーは使ってなんぼ。お客様からフィードバックをもらわないと分からないことは多いです。

ですから今、積極的にコンシューマービジネスの方とお話しする機会を持とうとしています。その点、高島屋さんは私にとって一番身近ですからね。(笑)

村田さんとは年齢が近いんですよ。村田さんが1つ上ですね。そして社長になったのが同じ2019年でした。

同じ時期に社長になって、翌年コロナ禍が起こった。同じ境遇だったわけです。

村田 コロナ禍の前は経済が拡大基調にありました。我々はタイ・バンコクやベトナム・ホーチミンに出店して、事業を海外に広げていた時期だったんですね。私は店舗開発関係の役員をやっていたこともあり、そのままの流れで19年に社長に就任しました。

時田 私は社長になって、富士通という会社を把握するのに四苦八苦していたのを覚えています。

システムエンジニアとして現場に出ていたので、コーポレート部門や祖業である通信機器の製造部門になじみがありませんでした。そんな矢先にコロナ禍が始まった。そこは非常に厳しかったですね。

コロナ禍に伴い全従業員をリモートワークに切り替えたことで、国境や部門を越えて社内のコミュニケーションは取りやすくなりました。一方で対面の場が少なくなったことへのもどかしさを感じたのはよく覚えています。

そこで驚いたのは、高島屋さんの対応ですよ。高島屋さんはコロナ禍でも売り場を開いていた。消費者を支えている企業とそうでない企業の差を、まざまざと見せつけられた思いがしました。

村田 我々は大型店だと5000社以上の取引先がいるんですね。そういう方々の生活も考えれば、何としても店を開けなければいけない。それを社会的な使命だと考え、社内が一丸となって情報収集をしました。当初は食料品フロアに生活必需品を全部持ってきて、とにかく販売していましたね。

ただ食品売り場だけ開けていたときは、食品部門から「なぜ食品だけ開けなきゃいけないんだ」という不満が出てきました。それ以外のところは休んでいて、同じように給料をもらっているわけです。それでも話し合う中で、みんなでこの危機を乗り切っていこうという雰囲気になっていきました。

DXの後押しにはなったが

――富士通はコロナ禍に直面してどのように変わったのでしょうか。

時田 自社やお客様の会社でリモートワークが普及したことが、富士通のデジタルトランスフォーメーション(DX)を後押ししたことは確かです。その意味では、事業展開上、前向きにとらえていた部分もあります。事業をソフトウエア中心にシフトしてきたので、高島屋さんのような悩みは少なかったと思いますね。

一方でコロナ禍でお客様に会うことは制限されました。それを理由や言い訳にして、(顧客とのコミュニケーションを)抑えた側面もあると思います。僕自身も当時、お客様と会う機会が急激に減った。そのことを今、猛反省しています。

村田 我々はリアルでお客様をいかに集めるか、いかに密をつくるかが重要です。

コロナ禍の中でどうすれば商売ができるか。手段の一つが電子商取引(EC)でした。ECの取り組みは20〜21年に急速に発達しました。富士通さんにも助けていただいて、殻を破れました。

我々も以前は信頼にあぐらをかいて、どっぷり殿様商売をしていたのです。そこでコロナ禍が改革の契機になって、外商を含めていかにこちらから働きかけるか、という方向にかじを切り、意識改革することができました。

――今後百貨店や小売りはデジタル技術によってどのように変わっていくのでしょうか。

村田 変わるところと、変わらないところがあるでしょう。例えば飛び抜けて優秀な外商担当者は、単にものを売るだけではなく、お客様の生活をデザインして提案するわけです。「ここの壁にはこの絵を掛けた方がいいですよね」と言って、作家さんに絵を描いてもらうこともある。そこまでやるのがトップセールスなんですよ。

そういった部分は、なかなかデジタルではうまくいかなくて、人間としての感性やお客様とのケミストリー(相性)が大切です。そこは引き続き人間が担う役割になるでしょう。

ロボットの接客、気持ち悪い

時田 人工知能(AI)サービスを提供する企業にいる私が言うのも何ですが、ロボットの店員さんに色々と接客されると気持ち悪い、と感じる部分はあると思うんですよ。

当社は19年にAI倫理に取り組むと発表しました。AIがどう人間の倫理観を持って振る舞うべきかということをずっと研究しているんですね。いわゆる人間らしさみたいなものをAIが備える段階に来たときに人間はそれをどう受け止めるか。それは大きなテーマです。

村田 時田社長からロボットに接客されるのはどうかというご意見が出たのは、ちょっと驚きでした。でもそれは現代を生きる我々としての率直な感覚ですよね。

5〜10年後、人間よりも気が利いて商品知識を持ったAIが接客できるなら、頼らざるを得ないかもしれません。でもそれがお客様にとって購入の決め手になるかというと、なかなかそうはいかない。お客様の期待に応えるだけでなく、感動を生めるかも大切なんだろうと思います。

時田 僕は高島屋さんの北海道展が楽しみで、毎年行っているんですよ。そういう地域の産品でも今はインターネットで買えるじゃないですか。でもやっぱり売り場に行きたくなるんですよね。リアルの場というのは重要だと思います。

高島屋さんはお店でマグロの解体ショーもやっていますよね。これがすごい。販売員さんが目の前で身をさばいて「これで○○円です」と言うと、お客さんがみんな「欲しい」と言って手を挙げますものね。

村田 お客様が百貨店に求めるのは、わくわく感です。いかにお客様に高揚感を覚えていただくかというのが、我々のなりわいだと思っています。

わくわく感や高揚感を与えるのは人間の方が向いているという思いがある一方で、もしかするとAIもかなりの水準まで到達するのではないかという気もします。

時田 その通りです。時間軸だと思うんですよね。残念ながら、日本の労働人口は確実に減っていくわけですから、いつまでも人に頼っているわけにはいきません。

当社はコンピューターと言えば米IBMだった時代に、日本で初の国産コンピューターをつくった会社です。「国産コンピューターの父」と呼ばれた大先輩の池田敏雄さんの「あらゆる人間ができることは、電算機に代えられる、電算機がやることで補える」という言葉が頭に残っています。同時に彼は「そのときに人間はさらに違うことをやっていかねばならない、成長しなければいけない」とも言っています。

それは六十数年前のことですが、電算機という言葉をAIに置き換えれば、まさに今、我々に突きつけられていることと同じだと思うんです。

村田 我々は古着商として事業が始まって、貿易商を経て百貨店になりました。呉服系と呼ばれる百貨店の中では新参者です。そういう意味で、「常に新しいことに挑戦していくべきだ」と、社内でもずっと言っているんです。

ただ高島屋という名前が付いてしまうと、「いや、さすがにそれはできないでしょう」みたいなためらいが生じてしまう。

あえて「富士通」を冠せず

時田 それは当社にもあります。当社は、24年にサーバー事業をエフサステクノロジーズという会社に分離しました。そして25年はネットワーク事業の会社を分離しました。それがワンフィニティ(1FINITY)という会社です。これらには、あえて富士通のロゴを付けませんでした。

そうすると、富士通本体にいるときとは異なるパフォーマンスを発揮するんですよね。自由に色々なところと提携を始めたり、別のビジネスモデルや売り方を考えたり。それは富士通ではできなかったポジティブな変化です。

逆に富士通というブランドが何をすべきブランドなのかということは、これからつくっていかないといけません。

村田 分かります。我々も高島屋と別のブランドでビジネスすることは過去にありましたが、基本的には高島屋というブランドの中で、みんな仕事をしている。だからそこの枠を逸脱するとまずいと考えがちです。

中途で加わってくれた社員が「それはおかしい」と言ってくれることがあります。社内的にはそう言うとあつれきを生むんですが、それが起爆剤になって、新しいことをやっていこうという雰囲気に少しずつなっていますよ。

時田 グループ内でガバナンスを効かせるということにおいては、グループ企業に富士通という称号が付いているかどうかにかかわらず、ガバナンスを効かせる必要があります。ただしビジネスのカニバリ(共食い)は許容しています。そこで遠慮し合っていたら、分離した意味がありません。

もちろんそれに対して従業員やお客様から分かりづらいという声もあります。まずいことが起きたら素早く修正すればいい。完璧に設計している時間はないんですよね。どんどん他社に追い抜かれちゃったりしますので。

村田 我々も時代とともに新しいものを取り入れて進化してきています。次の成長戦略として「次世代型ショッピングセンター(SC)」を掲げていて、今までの百貨店やSCになかった新しいコンテンツを入れようとしています。

自分たちが思っているほど、(以前はどういう会社だったか)周りの人は気にしていない。型にはまらず進化していく方が楽しいじゃないかと思うんです。高島屋で言えば街づくりにも取り組んでいくことが、次世代型SCにつながるのだろうと考えています。

時田 我々も戦略的アライアンスと称して他社と組むことはありますし、他社の製品をサービスに組み込むことがありますね。ただし、単なるリセール(再販)では価値にならないので、うちの品質や信頼という不変の価値を大事にしながら、お客様から対価をいただいています。

他社製品に頼ると弱くなる

ここ10年ぐらい富士通は自前にこだわらないという方針をずっと言ってきました。僕の前任の時代から、「自社製品にとらわれているとお客様が望むものにならない」と強調してきたわけです。ただそれが「グローバルスタンダードが一番いいんだ」みたいな話まで行き過ぎてしまったと最近思っています。

他社製品にばかり頼ると自分がものをつくり出す力が弱まってくるのです。そうした危惧とともに、グローバルスタンダードをつくる側にならないと1位になれないということも痛感しています。

外から持ってくるだけでは生み出す力が衰え、グローバルスタンダードを自分で超えられなくなる。次の10年はそうしたこともしっかりと考える必要があると思っています。

村田 時田社長に1つ伺いたいことがあります。グローバルカンパニーとして、人材の育成はどのようにされているのですか。

時田 グローバルカンパニーと言われるのがお恥ずかしいぐらいで、海外はもう課題だらけです。逆に約200年間にわたって続く高島屋さんの本質を海外の皆さんにどう伝えているのか、グローバルでどのように同じ品質を保とうとしているのか。私が伺いたいぐらいですよ。

当社はなかなか「日本オリエンテッド」から抜け出せていません。社員の数も売り上げも日本の方が海外より多い。どうしても発想が日本に寄ってしまいます。

村田 我々は今、百貨店を海外で4店舗、国内で13店舗運営しています。思いとしては、海外と日本の高島屋が同じ位置関係にありたい。それは従業員の意識もそうだし、お客様が受けられるサービスの水準もそうです。

シンガポールやタイ、ベトナムで採用した従業員に異動があって、それぞれ日本の高島屋のサービスを体感する、というようなことをやっていきたいと思っているのですが、なかなかまだそこまでいってないですね。

社内で人材がもっと流動化して、頻繁に行き来していけば、会社へのロイヤルティー(帰属意識)もだんだんと高まってくると思っています。

権限委譲は絶対必要

時田 うちは完全に地域軸でガバナンスしていた時代が長いので、今ようやくそれを壊そうとしています。国単位でヘッドクオーターから目標数値を与えて、守ったかどうかを監視するみたいなことをしていた。そういうことはもうやめようと、今シフトしている真っ最中なんです。

――高島屋でも日本と海外の店舗のサービス水準をそろえるのと同時に、海外の店舗が権限を持って、自ら事業を企画することも大切ですか。

村田 権限委譲は絶対に必要です。我々が本社から管理するのではなくて、各大型店が自分たちでパフォーマンスを最大化する。そして本社は店舗単体ではできないことに横断的に取り組む。それが理想です。

さらに言えば東京の日本橋である必要はなく、ヘッドクオーターがシンガポールでもいいかもしれません。今はどうしても高島屋本体が強すぎて、グループ会社に遠慮がある。それを何とかうまく対等なレベルで、一緒に高島屋グループとしてやっていくような方向に向けていきたいですね。

時田 まったく同感です。富士通でも僕が「ヘッドクオーターが日本にある必要は全然ない」と言っているんですよ。各事業が最適な国にヘッドクオーターを置いてもいいと思うんですね。欧州では、そういうスタイルの企業が多いんですよ。

日本の企業は全役員、全部同じ場所にいるケースが多いですよね。うちもそうで、「米国型」と言えます。個人的に米国型の経営は日本企業にあまり向いてないんじゃないかなと思っています。何でも日本でやろうとすると、みんな日本を向きながら仕事をするようになるので、自律性が損なわれてしまいますよね。

[日経ビジネス電子版 2025年10月24日の記事を再構成]

|

日経ビジネス電子版

週刊経済誌「日経ビジネス」と「日経ビジネス電子版」の記事をスマートフォン、タブレット、パソコンでお読みいただけます。日経読者なら割引料金でご利用いただけます。 詳細・お申し込みはこちらhttps://info.nikkei.com/nb/subscription-nk/ |

鄭重声明:本文の著作権は原作者に帰属します。記事の転載は情報の伝達のみを目的としており、投資の助言を構成するものではありません。もし侵害行為があれば、すぐにご連絡ください。修正または削除いたします。ありがとうございます。