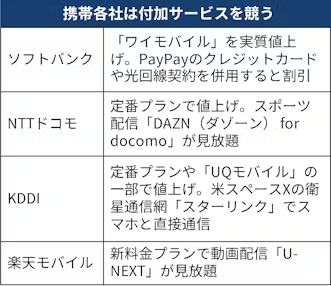

ソフトバンクは4日、格安ブランド「ワイモバイル」の定番サービスで基本料金を実質2〜3%値上げする新プランを発表した。指定の決済手段などの利用による割引は増やす。標準の「ソフトバンク」ブランドなども値上げの議論を続ける。NTTドコモとKDDIは主力プランを実質値上げした。物価高を受け、携帯各社は低価格から値上げで付加価値を競う戦略にシフトしてきた。

25日から「ワイモバイル」の全3プランを刷新する。定番プランの基本料金はデータ通信量の単位で見ると単価が2〜3%上昇する。PayPayのクレジットカードや光回線などソフトバンクグループのサービスを使うほど値引く。全ての条件を満たすと料金はこれまでと同等以下になる。

小容量プランは通信量を月4ギガバイト(ギガは10億、GB)から5GBに増やし、基本料金は割引適用前の価格で2365円から3058円に上げる。他の2プランの基本料金の上げ幅は2〜3%にとどめたため、通信利用が少ない人の負担感は高まりそうだ。

ワイモバイルの料金の大幅改定は2023年10月以来となる。当時は通信容量の引き上げとセットで基本料金などを上げた。ただ、25年春には料金を据え置いたまま通信容量を増やすといった、価格競争を意識した戦略もとってきた。

4日、東京都内で記者会見をしたソフトバンクの寺尾洋幸専務は「原価高騰(の影響)は非常に大きい」と話した。電気料金の上昇やセキュリティー対策の高度化で通信基盤の維持費は数百億円上がったという。ソフトバンクなどの残る2ブランドについては「(料金改定は)議論の途中だ」とするにとどめた。

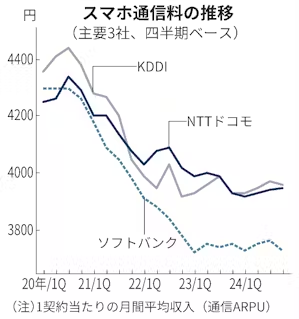

足元の物価高にもかかわらず、携帯業界は21年の「官製値下げ」を契機とする値下げ競争の影響が残っていた。20〜24年の一般世帯(2人以上)の家計支出は光熱費や食費、医療費が1割上がるなか、スマートフォンの通信量は1割下げた。

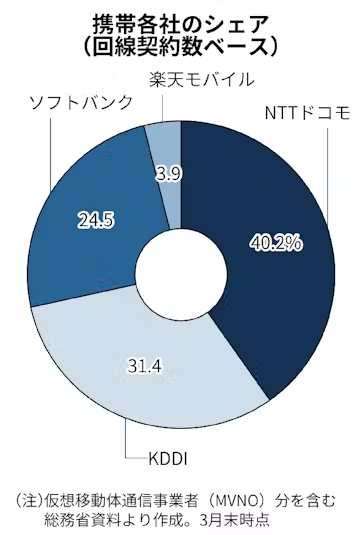

携帯上位3社は23年にも格安ブランドを中心に値上げへ動いたが、楽天モバイルへの顧客流出につながった。24年には既存プランで通信容量を増やすなど実質値下げに踏み切った。ただ物価上昇が続き、各社とも直近では値下げ競争から距離を置く姿勢を鮮明にしている。

NTTドコモが6月、主力の定番プランで値上げの口火を切った。スポーツ配信サービスの見放題などの特典を充実させながら、データ無制限のプランの基本料金を1割上げた。KDDIも同時期にスマホの衛星通信サービスなどを加えて、定番プランを最大で月額330円上げた。

価格で優位性を保つ楽天モバイルも、客単価の向上に重きを置き始めた。10月に動画配信大手U-NEXTと組んで始める新プランは従来の無制限プランより1100円高い。25年度にも携帯事業の黒字化を狙う。三木谷浩史会長は「ARPU(1契約当たりの月間平均収入)は間違いなく高くなる」と話す。

業界4位の楽天モバイルが価格攻勢で一定の存在感を示す中、3位のソフトバンクは値上げへ慎重な姿勢を維持してきた。ソフトバンクの宮川潤一社長は8月、格安ブランドについて「エントリーしやすい構造を変えるつもりはない」として、値上げについては顧客離れを最小限にとどめる「ギリギリのラインを探っている」と説明していた。

KPMG FASの三浦貴治マネージングディレクターは「非通信サービスとのセットで料金水準を官製値下げ前に戻せるかが今後の焦点になる」と指摘する。もっとも物価高の中、利用者は低価格の恩恵を受けてきた面があり、各社の値上げに否定的な反応も見られる。収益と顧客還元のバランス見極めが一段と重要になる。

(山本夏樹)

【関連記事】

- ・変わるかスマホの利用料金競争、不本意な「物価の優等生」

- ・新プラン「ドコモMAX」、ネットの反響真っ二つ

- ・NTTドコモ、店頭での事務手数料1100円値上げ ウェブは無料維持

- ・なかなか値上げしないソフトバンク 楽天モバイルの漁夫の利警戒?

鄭重声明:本文の著作権は原作者に帰属します。記事の転載は情報の伝達のみを目的としており、投資の助言を構成するものではありません。もし侵害行為があれば、すぐにご連絡ください。修正または削除いたします。ありがとうございます。