京都大学の内本喜晴教授らは、水素を作るのに必要な触媒に使う貴金属を9割以上減らす技術を開発した。触媒の表面で貴金属の原子の並び方を工夫した。水素を作る装置に応用すれば、生産コストの低減につながる。

田中貴金属工業や技術研究組合FC-Cubicなどとの共同研究の成果で、米国化学会誌「ジャーナル・オブ・ジ・アメリカン・ケミカル・ソサエティー」に論文を掲載した。

脱炭素に向けたエネルギー源として、燃やしても二酸化炭素(CO2)を排出しない水素に注目が集まる。水素は再生可能エネルギー由来の電気で水を分解して生産できる。だが分解反応を促進する触媒に貴金属のイリジウムを用いることや、電気分解の効率の低さが課題とされている。

イリジウムは世界の年間生産量が7〜8トンと非常に少なく、金やプラチナよりも価格が高い。水素を安く生産するためには、触媒に使うイリジウムの削減が欠かせない。多くの研究グループが材料の研究に取り組んでいるが、試行錯誤をしながら合成することが多いという。

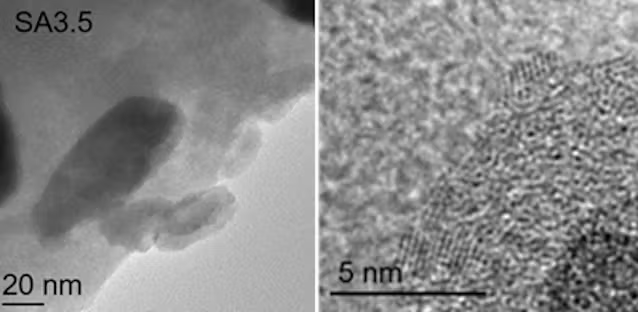

研究グループはイリジウムの削減に向けて、触媒の表面にある原子の最適な並び方を突き止めた。「単斜晶」と呼ばれる原子の並び方の割合を増やしたところ、化学反応促進する触媒の性能が高まった。イリジウムを従来の10分の1以下に減らしても、性能を維持できる見通しだ。一方、触媒が劣化しやすくなる課題も見つかった。今後は触媒の内部の構造を工夫するなどして、性能と耐久性の両立をめざす。

【関連記事】

- ・「水素タウン」愛知県知多市に誕生へ トヨタや大林組なども参画

- ・旭化成、食塩電解装置の貴金属を再利用 26年度商用化へ

- ・パナHD、希少金属使わず水素効率生成 電極に化合物

鄭重声明:本文の著作権は原作者に帰属します。記事の転載は情報の伝達のみを目的としており、投資の助言を構成するものではありません。もし侵害行為があれば、すぐにご連絡ください。修正または削除いたします。ありがとうございます。