そもそもアラスカ州ってどんなところ?

アメリカの最北端に位置する全米で最も広い州で人口は73万あまり。

石油や天然ガスなどの資源が豊富でエネルギー産業が州の経済活動の大半を占めるほか、水産業や観光業も盛んです。

ロシア本土までの距離はおよそ90キロですが、ベーリング海峡にあるロシア領のラトマノフ島とアメリカ領のリトルダイオミード島の間の距離はおよそ4キロです。

アラスカめぐる米ロの歴史とは?

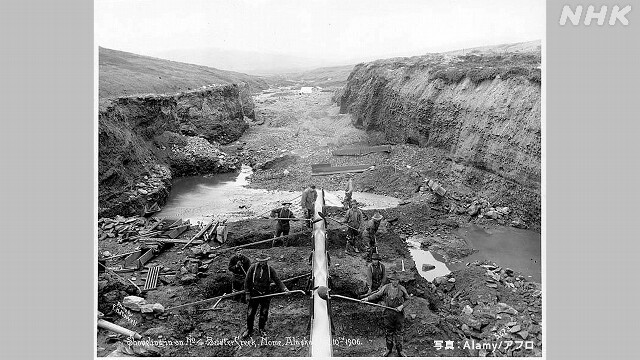

アラスカは1799年、当時のロシア帝国が所有を宣言しますが、その後、クリミア戦争で敗れて財政不足に陥り、1867年、アメリカに売却しました。

このときの売却金額は720万ドル。

現在の価格に換算するとおよそ1億5200万ドル、日本円にしておよそ220億円と推定されています。

その後、アラスカ州ではゴールドラッシュが起きたり、豊富な石油・ガス資源が発見されたりしたことから、多くのロシア人が売却したことを惜しんでいて、ソビエト崩壊後の1990年代には、こうしたロシア人の気持ちをユーモアを交えて歌った曲もヒットしました。

選ばれた背景 北極圏めぐる協力も?

米ロの間では、ことし1月のトランプ政権発足後、北極圏での協力をめぐって議論が行われてきました。

ロシア側でアメリカとの交渉役を担うドミトリエフ大統領特別代表は自身のSNSに「北極圏などにおいて、環境・インフラ・エネルギー分野で連携しよう」と投稿するなど、北極圏開発が首脳会談の議題として取り上げられることに期待を示しました。

北極圏は、アメリカにとっても戦略的に重要で、北極圏への玄関口であるアラスカ州で会談を行うことは、停戦後を見据えて両国の協力の糸口を探るのに適していると判断した可能性もあります。

アラスカ開催の意味合い、そして、プーチン大統領の思惑はどこにあるのか。

防衛省防衛研究所の兵頭慎治研究幹事に詳しく聞きました。

※以下、兵頭研究幹事の話(インタビューは8月14日に行いました)

アラスカ開催の意味 どう見る?

2014年のクリミア侵攻以降、プーチン大統領の訪米は実現していません。

ですから、今回、軍事基地ということではありますが、アメリカ領内のアラスカに招かれて首脳会談をやるということは、ロシア側にとっても、非常に意味があると受け止めていると思います。

というのは、米ロ関係が改善している、そして、世界からロシアが孤立していないということをアピールする1つの材料にもなるということ。

そして、アラスカでの首脳会談の後、今度はロシア領内で、トランプ大統領を招いて、次の首脳会談ということになれば、米ロ首脳の相互訪問が復活したということを内外にアピールすることができるので、第三国ではなくアメリカ領内で首脳会談をやるということに関しては、ロシアにも大きなメリットがあるんだろうと思います。

会談に応じたプーチン大統領の思惑は?

まず、トランプ大統領がロシアに対する制裁強化の動きを示していたこと。

具体的に言うと、ロシアから石油などを輸入しているインドや中国に対する2次関税をかけるような動きを見せてきたということなので、ロシアからすると、対面の首脳会談に応じることでなんとか、この動きを封じ込めていきたいというねらいがあるのではないかと思います。

ロシアからすると、なるべくこの停戦交渉を先送りさせて、今の戦闘を優先したいというところがあると思うんですが、いつまでも先送りすることは難しくなってきたと。

これまで6回、電話による首脳会談をやってきたわけですが、このタイミングで対面による首脳会談、これをロシアとしても受け入れざるをえない。

そして、トランプ大統領の関心、関与をつなぎ止めておきたいというねらいもあると思います。

ウクライナでの戦況も影響している?

今、東部のドネツク州などではロシア側が進軍を進めていて、局所的ではありますが、進軍のスピードが上がっている場所があるということなんですね。

ですから、ロシアからすると、やはり今の段階では占領地域の拡大を優先したいということで、全面停戦にはなかなか応じにくいということだと思います。

ただ、交渉が視野に入る中で、やはりその戦況を有利な形で展開した上で、次の段階で、その状況を背景にして、アメリカやウクライナと強気の交渉をさらに進めていきたいというねらいがあるんだと思います。

トランプ大統領とプーチン大統領 どちらが有利?

トランプ大統領は早期の停戦をずっと主張してきているわけですよね。

それに対してプーチン大統領はなかなか積極的に応じてくれないという構造的な関係がまず、あります。

ですから、トランプ大統領としては、早期の停戦を実現するためにはある程度ロシアに配慮するような動きを示さざるをえないということだと思います。

今回の首脳会談も、本来であればゼレンスキー大統領も交えた形の会談が望ましいわけですが、それだとプーチン大統領はなかなか受け入れられないので、ウクライナ抜きの米ロ首脳会談が先行してしまうということになります。

この辺りを見てもやはり、ロシアの思惑が展開しているように見えます。

さらに、米ロでどこまで停戦の話が具体化するかわかりませんが、ある程度、今後の停戦の流れを規定してしまう可能性はあるわけですよね。

ですから、そういう意味においても、プーチン大統領に有利な形で交渉が進展していくことが危惧されるということだと思います。

会談の行方 どう見る?

トランプ大統領が関心があるのは即時停戦のところだけなので、それ以外のプーチン大統領がこだわっている部分に関して、どこまでこの米ロの首脳の間で詰めていくのか、そこはあまりそういう話にならないんじゃないかと思います。

プーチン大統領からすると制裁強化、これをなんとか先送りさせながら、あわよくば制裁の緩和とか、あるいはウクライナへの支援縮小とかをねらっていきたいということだと思います。

会談では、ウクライナ問題以外、例えば軍備管理の問題や米ロ間の経済協力の話、あるいは中東情勢の話とか、いろいろなアジェンダを提起して、ウクライナ問題をなんとか相対化させていくことで、トランプ大統領に対して、ロシアとの継続協議、継続交渉の重要性をアピールするのではないかと予想しています。

プーチン大統領がうまく丸め込んでいる?

丸め込めているかどうか、そこまでいっているかはまだわからないですが、少なくとも対面の首脳会談を行うことによって、トランプ大統領の停戦交渉に対する関心をつなぎ止めることには成功しています。

そして、石油の2次関税を先送りすることでも、実はもう成功しています。

本来であれば、8月8日にも実施するということでしたが、さらに米ロの継続協議、交渉が始まるとなると、この2次関税、制裁強化の動きがさらに先送りされるということなので、プーチン大統領としてはそこをねらっていると思います。

ですから、本格的な停戦や和平という本質的な話を今の段階でプーチン大統領の方からするとはなかなか想像しにくいし、そこに対してトランプ大統領が強くこだわってるようにも見えないので、おそらく目先の話だけに終わってしまう可能性が強い。

場合によってはそこまでいかない可能性もあると思います。

とりあえず会った、具体的にはまた次の首脳会談で協議しましょうという形ですね。

領土についてのプーチン大統領の出方は?

ウィトコフ特使とプーチン大統領の会談の中で、プーチン大統領が停戦に前向きな姿勢をある程度示した可能性があるんですよね。

それによってアメリカに期待感を持たせながら首脳会談を行うと。

しかしながら、事務レベルの協議に落ちた途端、以前と変わらない強硬姿勢というのをアメリカ側も見て取って、そう簡単にこの領土交換による停戦実現は難しいということを認識してきているのではないかと思います。

これまでもロシアの外交手法として、首脳レベルでは前向きな姿勢を示しつつ、外交当局レベルに落ちた途端に頑なな姿勢を崩さないというパターンは何度もあるんですね。

実は、日本とロシアの平和条約締結交渉なんかでも、そういうケースがあったんですが、ロシアからすると、レベルによって硬軟織り交ぜながら相手を揺さぶる、攻勢をかけていくという外交的なやり取りがこれまでもありましたので、おそらく今回もそういうパターンではないかと想像します。

ですから、ロシア自身がどこまで領土交換に前向きなのかどうかは、やはり慎重に見極めた方がいいと思っています。

ロシア自身は「領土は力で獲得するものだ」と考えているところがありますので、いったん力で得た領土をそう簡単に交換したり、あるいは手放したりするというのは考えにくいところがあると思いますので、その辺りもロシア流の1つの駆け引きというか、外交的な手法ではないかとも思います。

実際に停戦は実現するのか?

なかなか見極めが難しいですが、最終的にプーチン大統領がこれ以上戦闘は難しくなったと判断して、全面停戦を決断するかどうかにかかってると思います。

現状では、戦況は局所的にはロシアが進軍を進めている状況ですし、継戦能力もまだ大幅に失われているわけではないので、当面は、戦況が今後の戦争の行方を左右するという発想のもとで戦闘を優先していくんだろうと思います。

ただ、ロシア経済の先行き不透明感の話とか、あるいは兵器、兵士を北朝鮮に依存しなければいけないような状況が今続いているわけです。

そうした上で、その継戦能力が落ちてくるタイミングが中長期的にはいずれくる。

そして、ロシアの国家財政も防衛費、軍事費ですね、これもいずれ頭打ちになってくるということで、どこかのタイミングで現状の戦闘レベルを維持するのが難しくなってくる可能性はあると思います。

ただ、それが短期的にすぐとは見通せないので、やはりその辺りをプーチン大統領がロシア国内の状況を見極めた上で、どのタイミングでこの停戦に応じると判断するのかどうかですね。

ただ、仮に停戦に応じたとしても、それが一時的なものなのかどうか、本当にそこで戦争終結につながるのかどうかもしっかり見極める必要があるのではないかと思います。

この戦争は2014年のクリミア侵攻から始まってますので、もう10年以上続いてるわけで、プーチン大統領も最長で2036年まで、あと11年任期が残っているということであって、決して短期的なスパンでは考えていないと思いますので、その辺りも含めて、はたしてプーチン大統領がいつまでこの戦争を続けようと考えてるのかどうかを見極める必要があろうかと思います。

主導権取り戻すには何が必要?

それは1にも2にも、トランプ大統領をどこまで説得し、くぎをさすことができるかということだと思います。

今もプーチン大統領との直接対話を優先させるために、かなり配慮しているところもありますが、最終的に停戦、全面停戦となった場合には、領土の問題も含めて、ロシア寄りの停戦案をトランプ大統領が受け入れる可能性が高いということですよね。

ですから、そこをウクライナはもとより、ヨーロッパの国々も心配している。

具体的に言うと、ロシアの占領地をロシア領と認めるという、これまでもそういう和平案をアメリカ側が提案してきたんじゃないかと報じられていますので、最終的に懸念されるのはその部分と、仮にトランプ大統領がそれを認めてしまうということになれば、部分的とは言いながらも、力による現状変更が認められてしまったということになってしまうので、今後のプーチン大統領の姿勢、あるいは、ほかの国に対しても否定的な影響が及ぶ可能性が出てくるのではないかと思います。

(8月14日 ニュースウオッチ9で放送)

広内 仁

1997年入局 横浜局で警察取材

政治部では民主党政権や与党キャップを担当

2013年から5年間ワシントンでオバマ大統領から第1次トランプ政権を取材

兵庫県出身 趣味はアニメ 特技は卓球

有水 崇

2017年入局 北海道や徳島での勤務を経て国際部

ロシアやウクライナ、旧ソ連圏を取材

鄭重声明:本文の著作権は原作者に帰属します。記事の転載は情報の伝達のみを目的としており、投資の助言を構成するものではありません。もし侵害行為があれば、すぐにご連絡ください。修正または削除いたします。ありがとうございます。