大林組がオフィスや商業施設、公園などの多目的スペースの活用を促す新しいウェブサービスを始めた。大阪市中心部の中之島から徒歩20分圏内のエリアで風景写真を使った独自のSNSや仮設店舗の営業に投票するウェブサイトを運営し、市民の認識や場所の使い方、潜在需要をデータで蓄積。商業テナントなどに販売する。東京・品川に広げ始めた。

大林組がオフィスや商業施設、公園などの多目的スペースの活用を促す新しいウェブサービスを始めた。大阪市中心部の中之島から徒歩20分圏内のエリアで風景写真を使った独自のSNSや仮設店舗の営業に投票するウェブサイトを運営し、市民の認識や場所の使い方、潜在需要をデータで蓄積。商業テナントなどに販売する。東京・品川に広げ始めた。

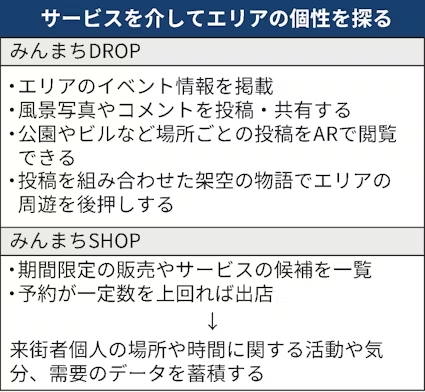

スマートフォン向けサイト「みんまちDROP for 中之島」を5月に開いた。中之島から徒歩約20分圏内で開くイベント情報を集め、街歩きに役立ててもらう。有名美術展や大型商業施設の催事だけでなく、ホテルでの子ども工作教室や駅前の盆踊り大会まで集めた。

利用者同士がサイトを通じて交流する機能を設けた。風景写真データと思いついたコメントを投稿でき、他の利用者は見て楽しめる。投稿を運営者が「しっぽり」「わくわく」といった雰囲気でまとめて、架空の人物が街歩きをしているような物語に仕立てる。

通りや公園、橋にスマホカメラを向けると、周辺で投稿したキーワードが拡張現実(AR)機能で風景に重なるように浮かぶ機能も設けた。他の利用者が投稿済みの内容を基に、楽しく街歩きできるようにした。

7月末までに500程度の投稿が集まった。行動パターンと感情それぞれについて、20〜40ほどのタグを付ける。個人と時間と場所のデータとして、イベント事業者らに販売する。料金水準は今後詰める。

同じ公園でも時間帯によって、運動や休憩、風景鑑賞、食事など利用目的が異なる。新たなイベントを開く際の参考になるとみている。

街区を訪れた人の購買行動を促すウェブサイト「みんまちSHOP」も2024年6月から運営している。街中で期間限定の店舗やサービスを検討するイベント会社や飲食店をまとめて表示する。閲覧者は「買いたい」「使いたい」という店舗に投票・予約が可能だ。

出店情報には日時と場所、金額を示している。事前に決めた予約数を上回れば、オフィスビルのエントランスや複合ビルのオープンスペースなどを間借りして出店する。出店者は事前に市場調査ができ、顧客が集まらないリスクを抑えることが可能だ。

出店者と利用者のマッチング情報もデータベースにしていく。エリアの価値について「文化芸術」「楽しさ」「自己表現」といった20の指標を設定。街区を訪れた人のデータからエリアが持つ価値やニーズをまとめる。

主要ターミナル駅の周辺などにも徐々に広げ、エリアごとの特徴をはっきりさせる。再開発の方向性づくりが狙いだ。大林組の船橋俊一スマートシティ推進室長は「他のエリアと文化的な豊かさで差別化するのが難しいのなら、子育てやクリエーター支援の文脈で勝負するなどの取り組みが要るだろう」と指摘する。

特定のエリアにおける活性化は行政よりも民間の方が進めやすい。もっとも徒歩20分圏内のエリアには様々なビルオーナーが存在し、デベロッパーや鉄道会社ごとに街づくりの取り組みが分かれてしまうことも多かった。

大林組は工事で培った地域とのつながりを生かして140エリアでデータ収集の基盤を整えており、提案エリアの比較対象として役立てる。今後数年で全国各都市の中心市街地に中之島や品川と同様のサービスを売り込む。工事費上昇で再開発が難しくなっており、ゼネコンならではの強みを生かして街の利用者の視点を取り入れた提案につなげていく。

(橋本剛志)

鄭重声明:本文の著作権は原作者に帰属します。記事の転載は情報の伝達のみを目的としており、投資の助言を構成するものではありません。もし侵害行為があれば、すぐにご連絡ください。修正または削除いたします。ありがとうございます。