川崎市臨海部に広がる工業地帯の一角。羽田空港からほど近い人工島「扇島」で5月、液化水素受け入れ基地の建設が始まった。建機がいくつも陣取り、地面に杭を打ち込む基礎工事が進んでいる。

液化水素を海外から船で基地に運び、国内に供給する構想だ。2030年以降の実現を目指す。水素の供給網をいち早く実用化できれば、日本の水素産業が世界に打って出る足掛かりにもなる。

建設予定地は、JFEスチールが23年に生産を休止した東日本製鉄所京浜地区の一部で、鉄鉱石などを置く原料ヤードだった。水素基地を建設する日本水素エネルギー(東京・港)の深田慎太郎経営企画部長は「近隣に水素の需要を見込め、港湾設備などインフラが整っていた」と立地の利点を語る。

川崎市の福田紀彦市長も「カーボンニュートラル(温暖化ガス排出量実質ゼロ)の中でどうやって新しい産業をつくっていくか。100年に1度の大転換期になる」と跡地活用の意義を強調する。

創業の地も再開発の対象

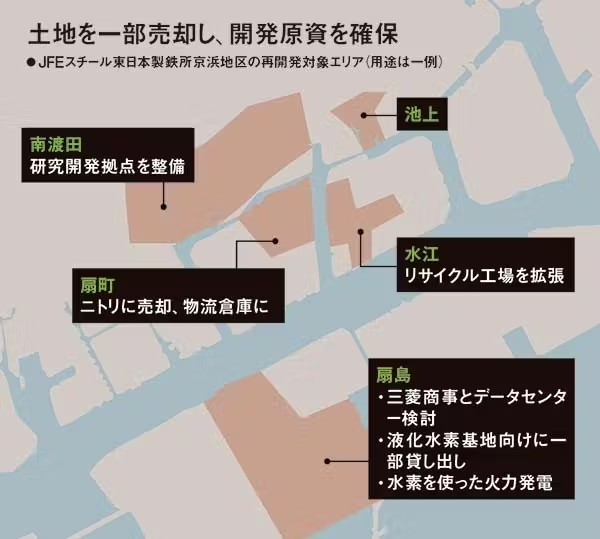

JFEスチールの親会社、JFEホールディングス(HD)は京浜地区の跡地から新たな収益源を育てたい考えだ。対象の敷地は臨海部に点在し、合計で約400万m2に上る。東京ディズニーランド8個分に相当する広さだ。そのうち南渡田エリアはJFEHDの前身の一つ、日本鋼管の創業の地でもある。

扇島エリアでは水素基地向けに貸し出すほか、三菱商事と共同でデータセンターの建設や、水素を使った火力発電を検討している。開発原資を確保するため、扇町エリアをニトリに、南渡田エリアの一部はヒューリックに売却した。

JFEスチールは20年3月に構造改革の一環で京浜地区の高炉を休止すると発表。同年10月にはJFEHD内に跡地活用を検討する「京浜臨海土地活用検討班」が立ち上がった。

検討班を率いるのは岩山眞士専務執行役員。千葉市で製鉄所の跡地に建設した複合施設「ハーバーシティ蘇我」を手掛けるなど不動産開発の経験が豊富だ。

岩山氏らはまず土地の一部を売却するなどして開発原資を確保しつつ、跡地を自社で活用する方針を定めた。「初期段階で土地を全て売れば、土地の価値が顕在化しない状態で手放すことになる」(岩山氏)からだ。

キャッシュアウトが続く投資フェーズを受け入れて自社内での活用に踏み切るか、すぐに全ての土地を売却するか。立地などの兼ね合いで企業の判断が分かれるところだろう。この方針を早期に定めることが工場の跡地活用を成功させる心得の一つだ。

京浜地区のプロジェクトでは、高炉の休止発表から4年半で解体工事を始めた。「蘇我では10年くらいかかったので、かなりのスピード感」(岩山氏)。通常であれば跡地の用途を決め、再開発に着手するだけでも長い年月がかかる。

高炉休止前から行政と連携

ハードルの一つが土地の利用規制だ。扇島エリアは都市計画法上の工業専用地域に当たる上、港湾法の規制も受け、工場以外の立地が難しい。岩山氏は「規制を柔軟に変えるには、行政と密に連携しマスタープランに基づいて開発することが大切だ」と強調する。これが跡地活用の心得の2つ目だ。

JFEHDは21年2月、川崎市と協定を結び、跡地利用の共同検討を開始。23年6月に川崎市が跡地の利用方針を公表した。同年9月の高炉休止前に方針を定めたことになる。利用方針では解体から施設建設まで、官民の投資額が約2兆円に上る試算を示した。

行政との折衝に労力を割くのは一見遠回りに感じるかもしれない。しかし土地の利用規制の変更や道路などの整備で行政の協力を引き出せれば、土地の価値が格段に高まる。扇島エリア周辺の道路開発で、JFEHDは敷地内に持つ私道を公共用に一部開放するなど行政と二人三脚の関係を築いた。

JFEHDの北野嘉久社長は24年の社長就任時に、京浜地区の土地開発を「第4の事業に育てる」と語り、JFEスチールなど主要な3つの事業子会社に次ぐ事業と位置づけた。25年5月に発表した新たな中期経営計画では、35年度に土地事業で年100億円の利益を生み出す目標だ。

跡地利用のビジョン持て増川邦弘氏 日本立地センター産業立地部長

自治体の目線では、企業の設備投資を受け入れ、雇用や税収を増やさないと地域を運営できない。自治体にとって、企業活動の受け皿となる産業用地を提供することは、経済政策の重要な柱だ。

交通アクセスが良く人材を集めやすい工場跡地では、自治体と企業が協力してビジョンを描いて戦略的に再投資すれば、新産業を生み出せる可能性がある。

産業集積地域で、企業がものづくりをできる状況を継続していくことも重要だ。工場跡地にマンションなどが建つと騒音などへの視線が厳しくなり、他の工場も徐々に操業を続けづらくなってくる。自治体が政策的に土地利用を図っていくために地域のビジョンをつくる必要がある。

例えば車両生産を停止する日産自動車の追浜工場(神奈川県横須賀市)周辺は、サプライヤーの工場も集積している。地域のサプライヤーをサポートしながら、いかにして自動車に代わる産業を育てていくのか。横須賀市はものづくりの産業集積を維持していく上で重要な局面にある。(談)

(日経ビジネス 梅国典)

[日経ビジネス電子版 2025年8月25日の記事を再構成]

|

日経ビジネス電子版

週刊経済誌「日経ビジネス」と「日経ビジネス電子版」の記事をスマートフォン、タブレット、パソコンでお読みいただけます。日経読者なら割引料金でご利用いただけます。 詳細・お申し込みはこちらhttps://info.nikkei.com/nb/subscription-nk/ |

鄭重声明:本文の著作権は原作者に帰属します。記事の転載は情報の伝達のみを目的としており、投資の助言を構成するものではありません。もし侵害行為があれば、すぐにご連絡ください。修正または削除いたします。ありがとうございます。