三菱商事は企業年金が手掛ける株式運用の管理手法を効率化する。運用会社などが提供する各ファンドに売買を任せるのをやめ、ラッセル・インベストメントにこのほど一本化した。運用関連のコストを3割程度減らし、実質的なリターン向上につなげる。海外では先行して採用事例があるが、国内ではまだ珍しい取り組みだ。

三菱商事の退職給付制度には、企業が運用責任を持つ確定給付型企業年金(DB)、個人が運用する確定拠出型企業年金(DC)、退職一時金がある。DB資産は約3000億円あり予定利率は3%だ。債券、株式、オルタナティブ(代替)資産で運用している。株式はDB資産の4分の1程度を占め、全てアクティブ運用にしている。

三菱商事企業年金基金はDBの株式運用について、ラッセル・インベストメントが提供するサービス「エンハンスト・ポートフォリオ・インプリメンテーション(EPI、直投化一元管理プラットフォーム)」を今夏導入した。これまで複数の運用先に委託していた株式の売買業務をラッセルに集約する。

実際の運用では、まず三菱商事の年金基金はラッセル以外の運用会社や信託銀行などと投資助言契約を結び、各ファンドの構成銘柄などを提出してもらう。その上でラッセルが各ファンドのポートフォリオを実現する形で一括して売買を担う。

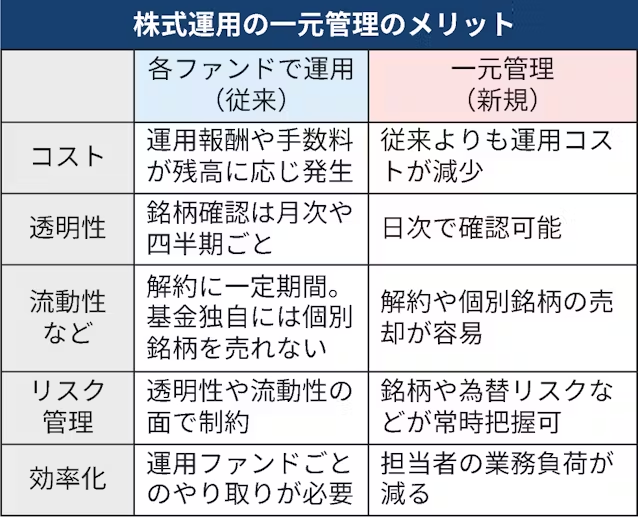

三菱商事にとってのメリットの一つが運用コストの抑制だ。従来は運用資産残高に応じて運用報酬などのコストがそれぞれの委託先にかかっていた。一元管理に変えることで、ラッセルへの手数料を考慮しても、三菱商事の場合は運用コストが従来比で3割減、金額は年数億円減る。

三菱商事企業年金基金の田中亨・自家運用執行理事は「長期運用する年金が受託者責任を果たすためにはリターン向上に加えて、運用コストを最小限に抑えることが重要になる」と話す。コスト削減の恩恵は最終的には三菱商事や年金加入者が享受する。

その他の利点もある。例えば保有銘柄や各ファンドの成績などを日次で把握できる。従来は月次や四半期ごとしか確認できなかった。マーケットの急変時に短期間で銘柄を処分しやすくなるなどリスク管理を強化できるほか、運用比率変更などの手続きも迅速化できるという。

半面、一般論として特定の委託先に管理を任せた場合、システム関連など委託先で何らかの問題が生じた場合の影響を懸念する声も一部の年金基金では聞かれる。こうした不安にどう向き合うかもサービス拡大の成否を左右しそうだ。

(森国司)

鄭重声明:本文の著作権は原作者に帰属します。記事の転載は情報の伝達のみを目的としており、投資の助言を構成するものではありません。もし侵害行為があれば、すぐにご連絡ください。修正または削除いたします。ありがとうございます。