製茶問屋が荒茶の品質チェックやブレンドなどを行う重要なスペース「拝見場(はいけんば)」を建築の視点から記録して図鑑にするプロジェクトが静岡市葵区の「茶町」エリアをメインの舞台にして進んでいる。建築士やアマチュアカメラマン、若手茶商などの有志でつくる制作メンバーらは「2025年の茶業界の姿を100年先に残す」と意気込んでいる。

編集長を務めるのは、同市駿河区の建築設計事務所に勤務する小野田英佑さん(27)。大学院まで建築を学んだ後、街づくりに取り組むための土台固めとして地元タウン誌で営業・取材に2年間携わった経験を元に、幅広い人脈で制作チームを作った。

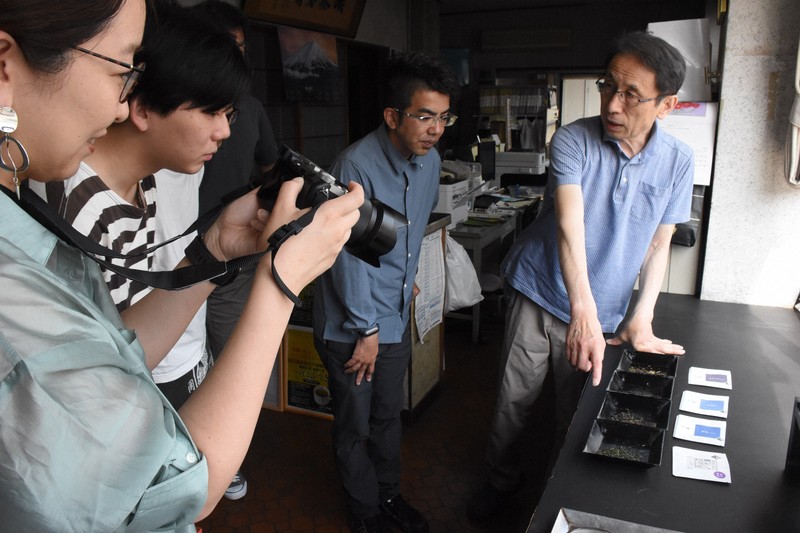

拝見場は製茶問屋独特のスペース。茶葉の色を見極めるための採光や、出入り業者との窓越しのやり取りを目的に道に面して配置されることが多い。そこには拝見台としてカウンターが据え置かれ、たくさんの種類の茶筒や天秤(てんびん)ばかり、白い拝見茶わん、やかんなどが並ぶ。

「企業秘密」が詰まった場で、各茶商の工夫やこだわりがあり、かつては同業者が足を踏み入れることはタブーとされたという。今回、図鑑の制作に協力したのは茶町の8軒と山間地の2軒。茶商が集まる茶町の製茶問屋「山梨商店」では、日本茶インストラクター協会(東京都)の発足に尽力し、独自製法の酵素発酵茶作りなどにも意欲的に取り組む山梨宏之社長を取材した。山梨社長は拝見場の説明にとどまらず、「茶町の町並みは、季節ごとの太陽光の角度も考慮してつくられた」といった歴史のうんちくも披露。小野田編集長らはメジャーを使って拝見場を入念に計測しながら、興味深い話に聴き入った。

自費出版で作る「拝見場図鑑」はA5判オールカラーの156ページ。税抜き2500円で11月13日発売予定(受注予約あり)。現地取材での計測結果を基に、各拝見場を建築士ならでは正確な図面にして掲載するほか、一子相伝で受け継がれてきたそれぞれの茶師の拝見の仕方を写真で紹介する。

小野田編集長は「茶農家も茶商もいま、大きな環境変化の中にある。マニアックに思われるかもしれないが、茶文化の一端である拝見場を記録に残すことは、後世にもきっと意味を持つと信じている」と話す。【丹野恒一】

鄭重声明:本文の著作権は原作者に帰属します。記事の転載は情報の伝達のみを目的としており、投資の助言を構成するものではありません。もし侵害行為があれば、すぐにご連絡ください。修正または削除いたします。ありがとうございます。