金曜日の仕事が終わり、帰路につく通勤客を横目に、車上の人になる。車窓を流れる夜景を眺めつつ眠りにつく。ガタン。列車が停車した衝撃で目が覚めると、窓の外は一面の銀世界だった―――。

こんな旅情あふれる列車旅が、また現実のものになるかもしれない。

JR東日本は、新たな夜行特急を2027年春に導入すると発表した。常磐線の特急「ひたち」などで使用されているE657系の1編成を、全席グリーン車個室タイプの車両に改造する。車両は、青を基調としたカラーリングで、往年のブルートレイン(夜行列車)を連想させる。

運行エリアや運行ダイヤ、列車名などの詳細については、現時点では明らかにされていない。ただ、JR東日本によると、山手線の駅を午後9時ごろに出発し、青森に翌朝の9時ごろに到着するようなダイヤが一例として考えられるという。改造される車両が1編成のみであることから、毎日決まったダイヤでの運行ではなく、夜行・昼行含め、季節に応じた柔軟なダイヤ・行き先での運行が予想される。

毎日運転の夜行列車は一つに

日本における夜行列車は、風前のともしびといえる状況だ。

現在、毎日運行されている夜行列車は、サンライズ瀬戸号・サンライズ出雲号のみだ。285系電車を使用し、瀬戸号は東京と高松、出雲号は東京と出雲市をそれぞれ毎日1往復する。車内は、普通車指定席扱いの「ノビノビ座席」を除き、すべて個室寝台となっており、乗車には運賃・特急料金のほかに別途、寝台料金が必要だ。

日本で現存する唯一の寝台特急ということもあり、乗客から絶大な人気がある。切符の発売時刻(乗車日1カ月前の午前10時)に予約を試みても、人気の部屋はすぐに埋まってしまうほどだ。

なぜ、日本における夜行列車は、ここまで減少してしまったのか。

最も大きな要因は、新幹線路線網の拡大や、格安航空会社(LCC)を含む航空機、高速バスの発達により、移動のシェアを奪われてしまったことだ。

象徴的な事例が、上野駅と青森駅を結んだ寝台特急「あけぼの」だ。数あるブルートレインの中でも、14年3月に定期運行を終了するまで比較的長期にわたって運行を続けた夜行列車の一つだった。

「あけぼの」が長く存続できた要因として、首都圏と北東北エリアを、新幹線で直接結ばれていない、日本海側(羽越本線)経由で結んでいたことが挙げられる。

このため、山形県酒田市などの庄内エリアの人々が、東京への出張などの際によく利用していた。酒田駅を23時に発車する「あけぼの」に乗車し、上野駅には翌朝の7時に到着。その日の、21時に上野を出る「あけぼの」に乗れば、酒田駅には翌朝5時に到着する。東京に宿泊することなく、地元と東京を往復できた。

ところが06年、「あけぼの」に手ごわい競合が登場する。

「羽田=庄内線で機材ナイトステイを開始します」―――。

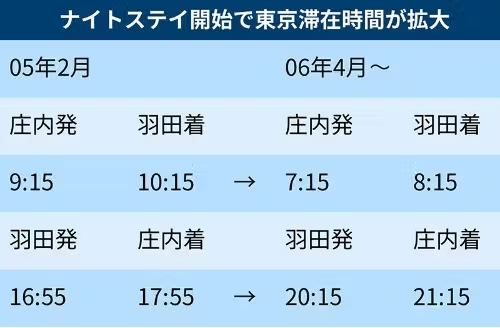

06年1月の全日本空輸のプレスリリースは、羽田空港と庄内空港を結ぶ便のダイヤ改正をこう報じている。「ナイトステイ」とは、その日の運航を終えた航空機を夜間、空港に駐機させておくことを指す。庄内空港では、06年4月から、空港の運用時間拡大に併せ、ダイヤ改正を実施。これにより、庄内発の早朝便と羽田発の夜間便が新設され、東京での滞在時間がこれまでの約6時間半から、約12時間に伸びたのだ。寝台特急の車中で2晩を明かすことなく、東京に日帰りすることが可能になった。

夜行列車運行の壁

夜行列車の存続が難しくなるのは、航空機といった競合の登場だけではない。先述のサンライズ号の運行に携わるJR西日本によると、寝台特急の運行には、いくつかの課題もあるという。

まず、深夜帯に走行するため、線路の工事などができる時間が短くなってしまう。終電後に「サンライズ」が発着する駅では、その時間まで駅を開けておく必要があり、深夜帯の駅係員の人員確保も必要になる。

さらに、サンライズ瀬戸号は、JR四国、JR西日本、JR東海、JR東日本の4社(出雲号は、JR四国以外の3社)が共同で運行しているため、ある区間で遅延が発生した場合に、各社とのダイヤ調整に苦労することがあるという。

加えて、「寝台特急」ならではの課題もある。サンライズ瀬戸号、出雲号には、それぞれ118の個室があり、そのすべてがベッドメーキングされた状態で運用される。したがって、回送された車両のリネンは毎日、交換する必要がある。現在では、サンライズ号のためだけに人手を確保する状況になっており、効率の悪さは否めない状況になっていた。

冒頭で紹介した、JR東日本の新たな夜行特急は寝台特急ではなく、あくまでも座席扱いの車両になる見込み。それにより、昼行・夜行を兼用する柔軟な運行が可能になるだけでなく、リネンを最小限にでき、車両整備の省人化も実現できる。さらに、運用区間を原則として自社線内とすることで、ダイヤや運賃の配分など、会社間の調整も不要になる見込みだ。

「推し活」需要、「ホテル高騰」で夜行に脚光

夜行が再評価されているのは鉄道だけではない。高速バス大手のWILLER EXPRESS(ウィラーエクスプレス、東京・江東)が25年6月に実施したアンケート調査によると、「宿泊料金の高さを理由に夜行バスを利用したことがあるか」という設問に対し、約7割の会員が「ある」と回答したという。訪日外国人の増加などによって宿泊費が高騰しており、同社は、移動と宿泊を兼ねる「夜行バス」が、経済的かつ効率的な手段として再評価されていると分析する。

近年の「推し活」需要も追い風だ。前述の調査によると、25年6月の予約実績のうち、コンサート、イベント、スポーツ観戦といった「推し活」目的での利用が32%だった。これは、「観光・グルメ」目的の21%を上回る。コンサートやライブは、夕方に始まり、午後10時ごろに終了することが多く、帰宅の交通手段が限られる。さらに、イベント開始前のグッズ販売に間に合うよう、昼前に現地に到着したいという需要もある。夜行バスで早朝に到着し、イベント終了後は後泊せずに夜行バスで帰宅するスタイルが、改めて注目されているようだ。

JR東日本は、新たな夜行特急について、「目的地への移動もさることながら、乗車体験そのものを楽しんでもらえる列車を目指している」と説明する。手段としての夜行便の経済性や効率性だけでなく、夜間移動そのものの体験価値も訴求していく方針だ。

私事で恐縮だが、中学生時代に引退が迫る寝台特急「あけぼの」に記念乗車した経験がある筆者も、鉄道ファンの一人である。新たな夜行特急が幅広い人々に末永く利用されることを祈りたい。

(日経ビジネス 岡山幸誠)

[日経ビジネス電子版 2025年7月17日の記事を再構成]

|

日経ビジネス電子版

週刊経済誌「日経ビジネス」と「日経ビジネス電子版」の記事をスマートフォン、タブレット、パソコンでお読みいただけます。日経読者なら割引料金でご利用いただけます。 詳細・お申し込みはこちらhttps://info.nikkei.com/nb/subscription-nk/ |

鄭重声明:本文の著作権は原作者に帰属します。記事の転載は情報の伝達のみを目的としており、投資の助言を構成するものではありません。もし侵害行為があれば、すぐにご連絡ください。修正または削除いたします。ありがとうございます。