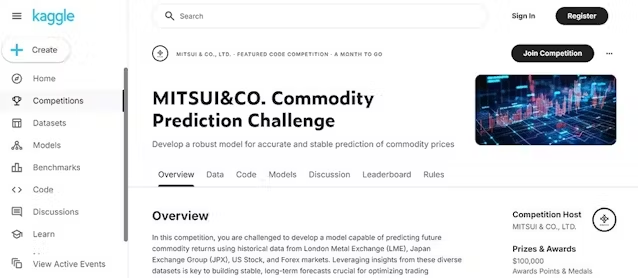

米グーグルが提供するプラットフォーム「Kaggle(カグル)」は、世界190以上の国や地域から1500万人以上の人工知能(AI)開発者とデータサイエンティストが集う世界最大のコミュニティーだ。このサイト上で登録者がAI開発技能を競う「コンペティション」の主催者に7月下旬、ある日本企業が登場して話題を集めた。

コンペの名は「三井物産コモディティー予測チャレンジ」。三井物産がAI開発のプリファード・ネットワークス(東京・千代田)と共同開発中の金属の先物取引AI向けに、誰が最も精度の高いアルゴリズムを提供できるかを競う。カグルのコンペを日本企業が主催する事例は多くなく、「日本の商社がカグルのコンペを主催するのは前例がない」(同社)という。

提出期限は10月6日だった。その後、約2カ月間、実際の先物取引市場でアルゴリズムを試し、ランキングを決める。カグルに集まる世界のトップ人材をあたかも「社員」のように、かつ低コストで活用できる点が最大のメリットだ。

カグルでは上位にランクインした人へ賞金を与えるのが一般的であるため、相応のコストはかかる。三井物産の場合は賞金10万ドル(約1470万円)を用意し、その他の経費を含めると数千万円が必要だった。コンペ主催は前例がなかったため、既存の「戦略的DX(デジタル・トランスフォーメーション)支援制度」と呼ぶ社内制度で申請して捻出したという。

とはいえ、世界トップクラスの人材から技術を提供してもらえることを考えれば「コストパフォーマンスは高い」(同社デジタル金融チームを統括する和歌伸介氏)。「自社開発のAI」を「カグルで性能を強化」することで「新規事業の立ち上げ」につなげ、「業界内で先行者として独走」という流れを確立できれば、他事業にも横展開できるともくろむ。

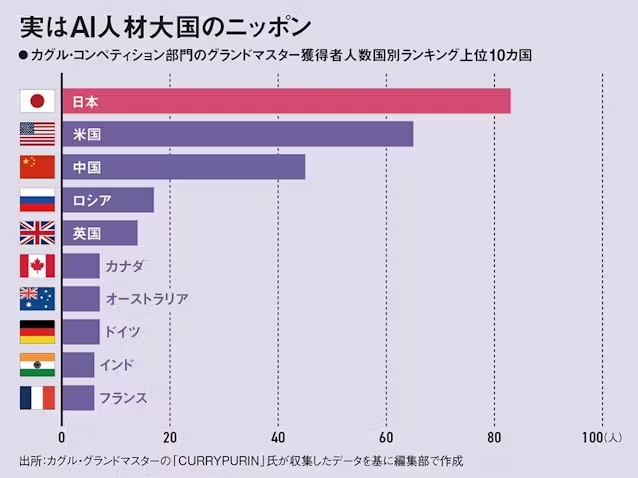

人材レベルでは「AI大国」のニッポン

AI後進国とやゆされることも多い日本だが、AI技術者という視点で見ると決してそうではない。実はカグルのコンペに参加する日本人は上位にランクインすることが多いことで知られる。上位10位以内かつ0.2%以内のチーム/個人に与えられる金メダルを5枚獲得すると得られる最高称号「グランドマスター」の保持者は25年8月8日現在、日本が83人で米国の65人を大きく上回っている。1位を独走していた米国を日本が抜いたのが23年中と見られ、この数年で一気に米国を引き離した格好だ。

つまり、課題は日本にいる優秀人材を生かし切れない企業側にあるとも言える。だが、この状況がここ数年で大きな変化を遂げている。カグルにはまってコンペなどに参加する「カグラー」が社内にいることを認識し、彼らに活躍の場を与える企業が増えているからだ。

「きっかけは『もっと手を動かしたい』と思ったこと。AIやデータ分析は書籍から学ぶのには限界があると考えた」。こう話すのは、島津製作所で分析機器などの画像処理ソフトウエア開発を手掛ける金本和樹氏だ。入社5年目で、日常の業務でも画像処理のプログラミングをするものの、あらゆるデータを処理することで幅広いAIの開発技術を身につけたかったと話す。

カグルでは、企業や研究組織が様々な課題(テーマ)を実際のデータセットと共に競技者に提供する。金本氏は数多くのコンペに参加しているが、例えば、青少年の手首に装着したセンサーのデータなどから、インターネットへの依存度を予測するコンペで金メダルを取った。こうしたデータは日ごろの業務では出合えない。

またカグルのコミュニティーでは、競技者同士が情報をシェアしながら互いに研さんを積む独特の雰囲気がある。ランキングはコンペ開催中、常に公表され、最終的に上位に入るとアルゴリズムの内容を公開するのが習わしだ。「ゲーム感覚で面白い」(金本氏)という。

23年末頃から個人で挑戦を始め、25年1月には2個目の金メダルを獲得して「マスター」の称号を得た。結果を上司や職場の仲間に報告した時に「おめでとう」と祝ってもらえたのがうれしかったと話す。所属する島津製作所も受賞を喜び、金本氏の活躍を広く知ってもらうためプレスリリースを出した。

個人の活動から組織ぐるみへ

「カグルはデータ分析の『実験場』。とにかく数多く手を動かすことで得られる『肌感覚』は何にも代えがたい」と話すのは、1990年代から製品の設計や製造を支援するシステムの開発で活躍してきた三菱電機デジタルイノベーションの中村伊知郎氏だ。

中村氏は生まれた時からスマホやインターネットが身近だった世代ではないが、2020年の新型コロナウイルス禍、巣ごもりでできた空き時間などを利用してカグルに挑戦し始めた。「かなり苦労した」と苦笑いするが、今や銅メダルを2つ以上獲得すると与えられる称号「エキスパート」の保持者だ(中村氏の場合は銀1つ、銅1つ)。活動には社内の既存制度を活用したという。中村氏の挑戦を機に社内でカグル挑戦の輪が広がっていった。

22年に挑戦を始めた白浜広彬氏も、そんな中で誕生したカグル・マスターだ。その知見を生かして社内で勉強会を開き、後進の育成に注力している。カグルでは世界トップの競技者から、いかに技術を盗むかもポイントになる。経験者から学ぶ場を設けることで人材育成が加速し、すでに複数のエキスパートが誕生している。

ソフトバンクもソニーもカグラー支援

カグラーをどう生かすかは企業の工夫次第だ。ソフトバンクは就業時間の一部や会社の計算資源などの競技利用を許可し、「カグルを採用や昇進の条件にすることはないが、カグルの優秀な成績は一定のスキルの証明になる」(AI開発とデータサイエンス部門を統括する山田聡氏)という。

カグラーは担当領域に限らず、幅広い知識を持つ人材が多いのが特徴だ。「AI業界は変化が激しく、全社で注力している分野のため、開発部門には突然の指示が下りてくることもある。引き出しの多いカグラーにはこういった機会に活躍できる場を提供できるよう、仕事の割り振りには気をつけている」(同社AIシステム開発部部長の内藤達大氏)

ソニーグループもカグラーの力を引き出す1社だ。同社は社内のグループの壁を取っ払い、最先端の技術の共有と技術者同士の交流を深める横串組織「技術戦略コミッティ」を持つが、23年7月、コミッティ内でカグルに参加する有志が「カグル部」を立ち上げた。9月1日現在、参加者は150人を超える。オフ会やオンライン会議での情報交換、カグルで得たスキルの社内共有、社外カグラーとの交流などを通じて、腕を上げるのが狙い。25年8月までに金メダル4枚、銀メダル12枚、銅メダル12枚を獲得し、優勝したコンペもあるというから成果は上々だ。

こうした活動はソニーGが持つ文化「机の下の活動」にも通じる。技術者たるや、業務以外のものづくりや技術に興味を持ち、手を動かして研さんを積むべし、とする「心意気」を表す言葉だ。カグル部は正式な組織ではないが、会社側が計算資源を提供し、運営を支援している。

LINEヤフー「カグルで全社員を『AI人材』に」

カグルのコンペ参加が基本的に無料ということも魅力の一つ。参加の条件も特になく、プログラミング未経験者でも簡単に登録できる。この特長を生かそうと初心者向けのカグル研修を始めたのがLINEヤフーだ。その名も「AIドラゴン桜」。技術者でなくても約9カ月のプログラムを受ければ、カグルでメダルが獲得できるレベルに成長できるとうたう。「偏差値30から東大合格を目指す」ことをAI開発の領域でやろうというわけだ。名付けの過程では、漫画『ドラゴン桜』の作者である三田紀房氏からの許可も得たというから相当の力の入れようだ。9月初旬現在、3期目が進行しており、すでにエキスパートが3人、誕生している。

狙いは「全社員を『AI人材』にするため」(同社)。今やどんな事業活動でも、AIの導入は避けられない。そんな時代を生き残るには全社員をAI人材にするくらいの覚悟が必要というわけだ。

企業がカグラー育成に取り組むのは世界でも日本特有だと言われる。電通総研のAIに特化した全社横断チーム「AIトランスフォーメーションセンター(AITC)」の製品開発グループに所属し、カグル・マスターでもある阿田木勇八氏は、日本でカグル活用が広がる背景は3つの要素があると見ている。

一つ目が、社会的な背景。コロナ禍の巣ごもり中に個人レベルでのカグル挑戦が広がり、数年を経てカグラーが実際の職務で実力を発揮する時期にきていることがあるという。

二つ目は、日本企業の職場の状況だ。複数のタスクを処理できる「エージェント」と呼ばれるAIを社内データを用いて開発する企業が増えているが、日本の職場ではタスクが明文化されていないことが多く、そもそもデータがない。こんな時、カグルで多様なデータを扱ったことのある人材だと、どのようなデータがあれば質の高いAIをつくれるかの予測を立てやすいという。

そして三つ目は二つ目にもかかわるが、そもそもデータがない職場では、AI人材を育てにくいことにある。コンペとはいえ実地体験を積んだカグラーは、「手を動かせる」ことが保証されているため、企業の間でニーズが高まった。

巨額の資金をかけなくても社員をAI人材に昇華させるのに貢献するカグル。今後はますます企業での活用が広がりそうだ。

(日経ビジネス 池松由香)

[日経ビジネス電子版 2025年9月4日の記事を再構成]

|

日経ビジネス電子版

週刊経済誌「日経ビジネス」と「日経ビジネス電子版」の記事をスマートフォン、タブレット、パソコンでお読みいただけます。日経読者なら割引料金でご利用いただけます。 詳細・お申し込みはこちらhttps://info.nikkei.com/nb/subscription-nk/ |

鄭重声明:本文の著作権は原作者に帰属します。記事の転載は情報の伝達のみを目的としており、投資の助言を構成するものではありません。もし侵害行為があれば、すぐにご連絡ください。修正または削除いたします。ありがとうございます。