都合のいい場所で大量生産した製品を世界に輸出し売りさばく。そんなビジネスモデルは米国の変節を契機に競争力を失いつつある。ではどう対応すればいいのか。リスクをいち早く察知し、強靭(きょうじん)な体制を作り上げてきた企業の取り組みに迫る。

米トランプ大統領が掲げる自国第一主義と関税の壁を物ともしない企業の筆頭は、日立製作所だ。

同社の北米における売上収益は全体の16%(2024年度)を占める。事業規模は大きく、トランプショックの大打撃を受けてもおかしくはない。だが25年4月の決算説明会では、戦略投資や為替影響、純利益で350億円の関税影響を織り込んだとしても、26年3月期は増収増益を確保できる見通しだと発表した。7月の決算発表でもこの見通しは据え置いた。

トランプショックの混乱の中でも成長軌道を維持する日立。けん引役の1社が、送配電子会社の日立エナジーだ。同社が手掛ける、見上げるほどに巨大な高圧直流送電(HVDC)用設備は、ショックに対する耐性の高さを象徴する。HVDC設備はデータセンターの増設などで、米国を中心に世界的に需要が急増。これを追い風に日立エナジーの売上収益の年平均成長率(CAGR)は、27年度までに13〜15%を見込む。

日立エナジーが市場成長の波に乗ることができている大きな理由の一つに、地産地消がある。

同社はHVDCなど米国製品の生産に必要なサプライチェーンを米国内に構築してきた。主要な構成品である変圧器も、ほとんどが現地生産されている。この体制は今後も強化される見通しだ。3月に発表した、変圧器部品の製造能力増強に向けた2.5億ドル(約365億円)の投資のうち、4割以上は米国に向けられる計画という。

日立エナジーは世界中で同様の取り組みを進めている。24〜27年に、M&A(合併・買収)も含めて計60億ドル(約8760億円)超を、世界の各拠点に投じる方針だ。「米国、カナダ、メキシコにインド、欧州、ブラジル……我々は世界中で製造拠点を拡張・新設している」。同社で最高経営責任者(CEO)を務める、日立のアンドレアス・シーレンベック専務は、6月の投資家向け説明会でこう力強く語った。

自律分散型で高めた耐性

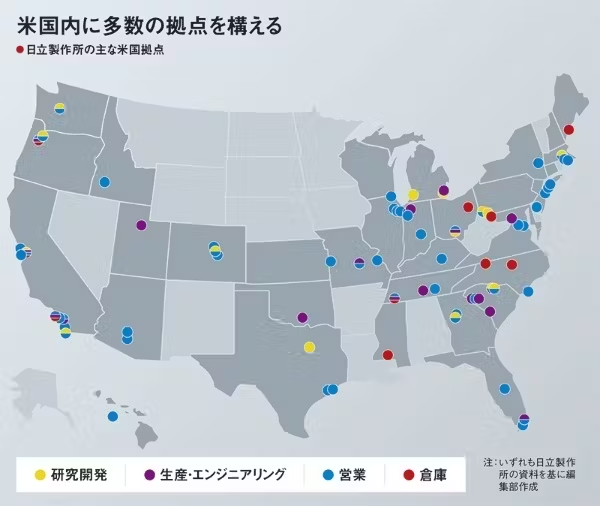

日立はグループを挙げて10年代から地産地消を進めてきた。東原敏昭現会長は社長に就任した14年、「自律分散型グローバル経営」というコンセプトを掲げた。知財など経営基盤は共通化しながら、意思決定権を分散させ、さらにサプライチェーン(供給網)をできる限り世界の各地域内で完結させる仕組みを整えてきた。

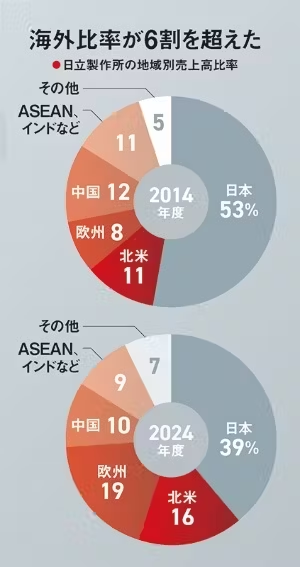

当時、日立の売上収益は過半が日本国内だったが、今や海外が6割を占める。各地域の現地調達率は8割に上り、為替感応度も縮小傾向にある。自律分散型の経営を進めた結果「地政学リスクへの耐性は高まっている」と德永俊昭社長兼CEOは手応えを語る。

こうした地域分散体制を確立するのは容易ではない。野村証券の山崎雅也シニアアナリストは「米国に限らないことだが、(現地の)スキルワーカーを確保できるかが最も重要であり、リスクでもある」と指摘する。ただ、山崎氏はその上で「 地政学リスクを抑えるには現地でサプライチェーンを構築していくことは望ましい」と話す。

日立は今後も供給網の分散を進めていく考えだ。「米国の自国優先主義への移行は一過性ではない。地産地消をさらに強化して、リスクを低減しながら新しい事業機会を創出していく」と德永社長は意気込む。25年度からは世界6地域に担当役員を配置し、各地で戦略やマーケティング機能を強化している。

大胆な変革へ日立が挑み続ける背景には、08年に起きた世界経済の混乱がある。そのあおりを受け、日立は巨額の赤字を計上することを迫られた。従来の事業モデルに固執していては生き残れない、そんな危機感に駆り立てられた。

振り返れば、頻発する貿易摩擦に新型コロナウイルス禍、それに世界各地でやまぬ戦火まで、自由貿易の永続的な繁栄に疑念を突きつける出来事はいくつもあったと言える。

そして今、米国は自ら苦節して構築してきた自由貿易体制を、自ら放棄しようとしている。これを謳歌し、輸出依存型の事業モデルで成長してきた日本企業は、立つべき地盤の底が抜けたように感じているだろう。

だが東京大学の小野塚知二・特任教授が「世界的に自由貿易が主流だった時代はわずかだった」と指摘するように、自由貿易体制は決して自明の仕組みではなかった。グローバル化の進展に合わせて精緻かつ繊細に構築されてきたのだ。そのもろさに早くから気付いてきた企業は、米国主導の経済秩序に依存しない事業モデルを築き上げ、トランプ氏がもたらす混乱に立ち向かう。

米国や東南アジアに製鉄所

兵庫県姫路市に本社と製鉄所を持つ鉄鋼メーカーの大和工業もそんな1社だ。電炉を用いて建設向けに使われる汎用鋼材の「H形鋼」を生産している。商材は一般的だが、25年の年初からおよそ半年で株価は2割も上昇した。

大和工業の特徴も地産地消のビジネスモデルにある。25年3月期の連結経常利益は544億円で、このうち7割は海外の子会社や持ち分法適用会社が稼いでいる。関税に囲われた米国をはじめ、タイやベトナム、インドネシアといった幅広いエリアで事業展開する。「ジョイントベンチャー・ファースト」との理念を掲げ、自社よりも合弁企業の利益を重視してヒトやモノへの投資を進めてきた。

中でも「収益の大黒柱」(小林幹生社長)に位置づけるのが、米電炉大手のニューコア社と共同出資する米国の合弁会社「ニューコアヤマトスチール(NYS)」だ。年間60万〜70万トン程度の生産能力で始まった合弁事業は拡大。足元では同230万トンを超えるまでに伸びている。

1980年代、日本は米国との貿易摩擦を受け、輸出の自主規制に動いた。これに危機感を抱いた創業家の井上浩行社長(当時、現会長)が、ニューコアに秋波を送って実現させた。同社はH形鋼を製造するノウハウを持たなかった。大和工業が技術を供与すればウィンウィンの関係を築けるとにらんだ。

従来から中国製品を締め出してきた米国だが、今回の措置では"fabricated steel"と呼ばれる加工済み鋼材にも一律の関税をかけた。中国から他国を介した迂回輸入まで含め、外国産鋼材の締め出しを強めている。

こうした中、NYSは強気の価格設定に乗り出し、3〜4月にはH形鋼の価格をショートトン(約907キロ)当たり60ドル(約8700円)も値上げした。それでも4月末時点の受注残は過去最高になっているという。「関税の影響は短期的には間違いなくプラス」と小林氏は話す。

大和工業が子会社や持ち分法適用会社を持つ東南アジアの各国も、中国からの過剰輸出を警戒し、ダンピング(不当廉売)に対抗措置を取る姿勢を強めている。「どこの国でも障壁は高まるだろう」と小林氏は見ている。

自動車産業の激変を好機に

自動車産業の地殻変動を虎視眈々(たんたん)と狙うのが、工場や倉庫でモノを効率よく動かす「マテリアルハンドリング機器」世界最大手のダイフクだ。

「自動車産業の変化は弊社にとってチャンス」と専務執行役員でオートモーティブ・エアポート事業を率いる上本貴也部門長は話す。

同社は米国で設計から生産、据え付け、保守までを一貫して担うモデルを既に構築している。第1次トランプ米政権下で関税措置が講じられた際、機敏に反応し、サプライチェーンの見直しを図った。例えば、自動車のボディーをつるすハンガーは当時、中国から米国に輸入していたが、今は米国での調達に切り替わっている。

米オハイオ州に自動車向け設備工場を構え、自動車生産ライン向けシステムを米フォード・モーターや米ゼネラル・モーターズのほか、国内の主要完成車メーカーの米国拠点にも納入した実績を持つ。

トランプ氏が訴える米国の製造業復活には、十分な労働力の確保が前提となるが、人件費の高騰が叫ばれる米国で多くの労働者を確保するのは容易ではない。生産工程の自動化を手掛けるダイフクの攻略余地は大きい。

トランプショックがどこに着地するのか。その行く先はまだ見えない。ただ経済秩序に不可逆的な変化が起きていることは、多くの企業関係者が認めるところだろう。その先にはより厳しい苦難が待ち受けているかもしれない。備えは十分か。日本の主要産業はどう対応しようとしているのだろうか。

(日経ビジネス 中西舞子、松本萌、齋藤徹)

[日経ビジネス電子版 2025年7月18日の記事を再構成]

|

日経ビジネス電子版

週刊経済誌「日経ビジネス」と「日経ビジネス電子版」の記事をスマートフォン、タブレット、パソコンでお読みいただけます。日経読者なら割引料金でご利用いただけます。 詳細・お申し込みはこちらhttps://info.nikkei.com/nb/subscription-nk/ |

鄭重声明:本文の著作権は原作者に帰属します。記事の転載は情報の伝達のみを目的としており、投資の助言を構成するものではありません。もし侵害行為があれば、すぐにご連絡ください。修正または削除いたします。ありがとうございます。