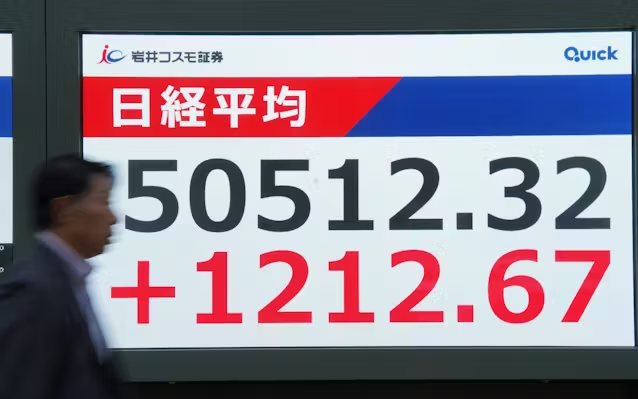

日経平均株価が足元で5万円を超え、史上最高値の更新も続く2025年。そんな株価の活況とは裏腹に、日本企業で人員削減の動きが止まらない。広がる黒字リストラの波。経営者は何を狙い、労働者はどう対処すべきか。

東京商工リサーチが国内で早期退職や希望退職を募った上場企業を集計したところ、2025年9月末時点ですでに前年の1万9人を上回る1万488人に上った。前年同期比では2割増の水準だ。しかもこの数字には国内外の内訳が開示されていない日産自動車(2万人)や、人数を定めずに希望退職を募る三菱電機などは含んでいない。

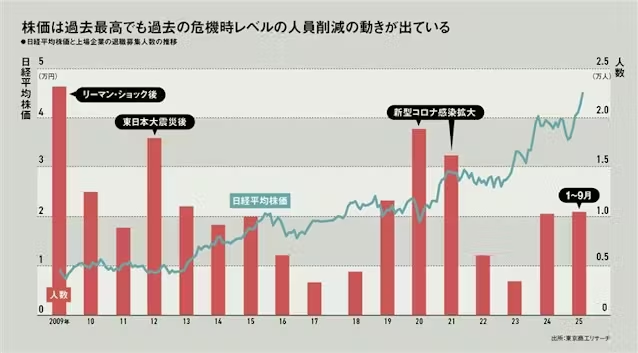

崩れる「人員削減=危機時」の構図

これまでの日本企業による人員削減のトリガーとなってきたのは多くの場合、経済危機だ。リーマン・ショックが発生した翌年の09年には2万人を超える人員削減の動きが出た。また東日本大震災後の12年や、新型コロナウイルス禍で打撃を受けたサービス業などが相次いで人員削減に走った20、21年の募集は1万5000人を超えた。

だが今回は違う。東京商工リサーチ情報本部の本間浩介氏は企業が危機下だけではなく、業績が黒字下であっても人員削減に動いている点に注目する。25年に実施した企業のうち6割超は直近の通期最終損益が黒字だった。

そもそも日本企業では16〜17年ごろには人手不足が表面化し、積極的な人員削減の動きは低調に推移した。その中でも19年ごろ、一部の大手電機メーカーで黒字下での人員削減の動きが見られるようになり、今に続く兆候が見え始めたという。

ただコロナ禍で事業や働き方の不確実性が高まったことで企業は意思決定がしづらくなり、コロナの打撃を受けた業種を除き、人員削減の動きは一時、鳴りを潜めていた。足元で活発化する動きについて本間氏は「コロナ禍の影響が落ち着き、デジタル化も進んだことで黒字下でも、人員削減をするような大きな意思決定がしやすくなってきたのではないか」と見る。

「自主的」な枠組みで募集

こうした企業では「構造改革」、「キャリアの選択肢」といった文脈で人員削減が打ち出されるケースが多い。対象となる者の多くは50代以上だ。またそのほとんどは、自主的に退職を促す希望退職や早期退職の枠組みで募集される。

昨今では人工知能(AI)の急速な進化により仕事のあり方が変わるだけでなく、そもそも仕事自体が消失するリスクも叫ばれるようになってきている。危機時だけではなく、黒字下でも人員削減に乗り出すようになった日本企業では、どんな戦略の変化が生じているのか。そして相対する労働者は、どう対応すればいいのか。

(日経ビジネス 福本裕貴)

[日経ビジネス電子版 2025年10月17日の記事を再構成]

|

日経ビジネス電子版

週刊経済誌「日経ビジネス」と「日経ビジネス電子版」の記事をスマートフォン、タブレット、パソコンでお読みいただけます。日経読者なら割引料金でご利用いただけます。 詳細・お申し込みはこちらhttps://info.nikkei.com/nb/subscription-nk/ |

鄭重声明:本文の著作権は原作者に帰属します。記事の転載は情報の伝達のみを目的としており、投資の助言を構成するものではありません。もし侵害行為があれば、すぐにご連絡ください。修正または削除いたします。ありがとうございます。