「東京駅から現地までほぼ1日がかり。第一印象は『遠い』だった」

電源開発(Jパワー)に2023年度に新卒入社した佐藤夢実氏は、初任地となった大間原子力発電所の建設現場(青森県大間町)に赴任した当時を笑って振り返る。同社では新卒入社後の数年間は地方勤務を基本としており、「面接で可能性は聞いていたが、まさか自分が(本州最北端に)行くとは思っていなかった。当初は正直、不安があった」(佐藤氏)。横浜市出身で青森には身寄りもいなかった。

だが不安はすぐに和らいだ。1年目には人事室長が大間を訪れ、佐藤氏ら入社1〜3年目の社員に仕事面や生活面のヒアリングを実施。「気にかけてもらえている実感がうれしかった」。職場に同年代がいたこともあって孤独感は薄れ、地域の人々との交流も広がった。

大間では事務職として工事発注などを手掛けており、「巨大プロジェクトの一翼を担う責任とやりがいを強く感じている」。全国各地に発電所があるJパワーのように転勤が多い企業は、若い世代に敬遠されがちだが、「直属上司の丁寧な伴走もあり、自信を持って後輩にオススメできる」と胸を張る。

日経ビジネスは口コミサイト運営のオープンワークの協力を得て、「自分の勤務先に家族・友人が就職することをどれだけオススメするか」を数値化した「社員がオススメする企業ランキング」を作成し、ランキング上位100社を公開した。

- 【関連記事】社員が就職をオススメする企業 首位は三井物産、オープンな社風磨く

このうち、対象を20代社員に限定して上位20社をランキングしたのが下の表だ。おおむね全体ランキング上位の企業で占めているが、Jパワーは全体ランキングで100位圏外にもかかわらず17位に食い込んだ。

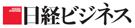

20代のエンゲージメント(働きがい)の高さは社内データからも見て取れる。

Jパワーは21年度から、従業員の意欲の高さを示す「従業員エンゲージメント指数(EEI)」を調べている。勤務する拠点や職種、年齢など属性ごとの課題を把握して、職場単位の改善につなげる狙いだ。人事部門や上司らによる手厚いケアが奏功し、30歳未満の社員はEEIの調査で「キャリアへの配慮」の項目が22年度以降、それ以外の年代の平均を大きく上回っているのだ。

社長が大間を定期的に訪れ励ます

経営トップの積極的な姿勢も、社員の働く意欲を底上げする。同社の菅野等社長は大間を定期的に訪れ、「現場で社長の姿を見かけることもあり、励みになっている」と佐藤氏は明かす。

国の電力システム改革もあって事業環境は見通しづらいが、「だからこそ若手に適切な裁量と挑戦の機会を与え、経営との目線合わせを密にする」(同社幹部)。佐藤氏は「若手のうちに挑戦を重ね、将来は経営の立場から会社に貢献できる人材になりたい」と意気込む。

とはいえ、同社では結婚や育児、介護などライフイベントとの兼ね合いで転勤が難しく、退職に至るケースも少なくない。5〜10年先のキャリア希望を年1回の上司面談で擦り合わせるが、人繰りなどの制約から希望が100%保証されるわけではない。菅野氏は「転勤の多さが弱みになり得ることを常に自覚し、社員の仕事へのやりがい醸成を進める」とコメントした。

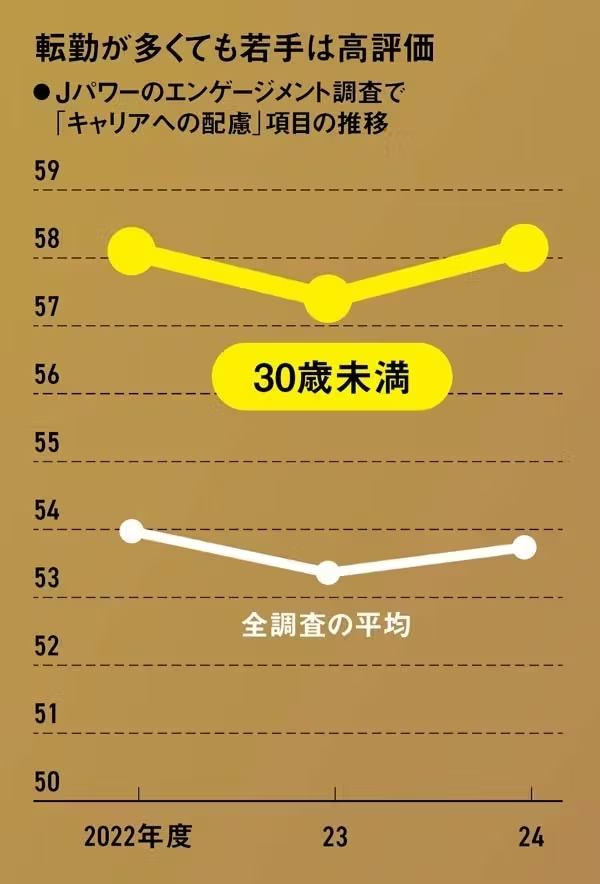

銀行出身社長、旧来の銀行的な悪弊を一掃

三菱UFJリサーチ&コンサルティングも、全体ランキングでは100位圏外だったが20代限定で5位に食い込んだ。池田雅一社長は、「(生産年齢人口の減少で)働く人優位の時代になったからこそ、『この会社で働きたい』と言われるようにならなければ生き残りは難しいはずだ」と強調する。

池田氏はグループの三菱UFJ銀行で人事担当役員(CHRO)を務め、21年6月に現職に転じると「羨ましがられる会社になろう」を掲げた。最初の1年は、組織をグラウンドに見立てて「グラウンドキーパー」に徹すると宣言した。

社員と対話するタウンホールミーティングを計42回実施し、最終的に約1600件の業務是正の要望が集まった。目立ったのが「不合理なルール・手続き」。管理部門では銀行からの出向者が多く、時代遅れのルールが温存されていた。

例えば、外部メール送信前の3段階チェック。①宛先が正しいか②文面は正しいか③添付ファイルがあればその内容は正しいか──をチェックし、3分間たたないとメールを送信できなかった。池田氏は「人は1回しか真剣に見ないため実効性に乏しい。若手が業務に疑問を抱き、エンゲージメント低下を招く恐れがあった」と話す。

「銀行系列だから仕方ない」といった社員の意識を改めるため、全社横断チーム「グラウンド改良PT」を発足。ルールの大幅見直しに踏み切り、発足から8カ月でシステム投資が必要な案件を除き不要なルールをほぼ解消したという。

池田氏は働き方の合言葉を「いつでも・どこでも・誰とでも」と定め、裁量労働制を原則とし、実家や旅先での勤務も認めた。在宅勤務比率は高く、経営会議に在宅から参加する例もある。カルチャー面では「ラフなほど良い」を掲げ、役職呼称ではなく「さん付け」で呼び合う。服装は自由で、夏場はサンダル通勤も浸透している。

社員の「人間力」向上への支援も惜しまない。リベラルアーツ投資支援制度を新設。法人カードを使用し、年3万円までは申請不要で自分の教養に資する本を自由に買える。好きなら漫画の本でもよい。「会社の資金を自分の裁量で使える感覚に、若手はしびれる」(池田氏)。同社の離職率は7%程度と全産業界平均の半分程度だ。

(日経ビジネス 佐藤斗夢)

[日経ビジネス電子版 2025年10月20日の記事を再構成]

|

日経ビジネス電子版

週刊経済誌「日経ビジネス」と「日経ビジネス電子版」の記事をスマートフォン、タブレット、パソコンでお読みいただけます。日経読者なら割引料金でご利用いただけます。 詳細・お申し込みはこちらhttps://info.nikkei.com/nb/subscription-nk/ |

鄭重声明:本文の著作権は原作者に帰属します。記事の転載は情報の伝達のみを目的としており、投資の助言を構成するものではありません。もし侵害行為があれば、すぐにご連絡ください。修正または削除いたします。ありがとうございます。