Q なぜ撤退を決めたのでしょうか?

最大の理由はコストの問題です。

三菱商事を中心とする事業体は2021年、国が促進区域として公募した秋田県沖と千葉県沖の3つの海域の事業者に決まりましたが、決め手になったのは売電価格の安さです。

このとき三菱商事などの事業体が提示したのは競合他社より2割以上安い1キロワットアワーあたり11円台から16円台と、価格で他社を圧倒しました。三菱商事などは当初、3つの海域で2028年から2030年にかけて発電を始め、あわせて134基の風車でおよそ170万キロワットを発電する計画でした。

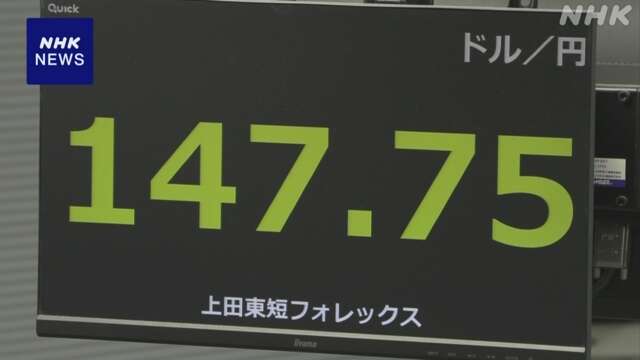

しかし、世界的なインフレや円安などを背景に、資材費や人件費などが高騰し、洋上風力発電の事業環境は厳しさが増していきます。

三菱商事はことし2月、洋上風力発電事業に関連して去年4月から12月までのグループ全体の決算で522億円の損失を計上したと発表。このときの会見で中西勝也社長はこの事業で当初計画していた採算がとれなくなったとして「ゼロから一度、計画を見直す。挽回策も含めて、関係者との協議や調査などすべての手を尽くした上で、1日も早く結果を出す」と話していました。

こうした中、政府はことし3月、すでに落札された事業を対象に電力の市場価格に応じて補助金を支給する仕組みを検討していることを明らかにしました。この仕組みでは電力の販売先を事業者が自由に決められるようになることから競合他社からは「三菱商事の救済のためではないか」などの反発の声も出ていました。

このほか、政府は風力発電の事業者の採算性を上げるため、海域の使用期間を現在の最大30年間から原則10年まで延長を認めることも検討しています。

三菱商事 洋上風力発電計画撤退を正式発表

Q 国内の洋上風力発電の現状はどうなっていますか?

主に海上に設置される洋上風力発電は周囲に山や建物がないことから安定した風力が得られ、騒音などの問題も出にくいのがメリットとされています。

風力発電のうち、現在の主流は陸上に設置されるタイプですが、安定して強い風が吹く場所が沿岸や山間部に集中し、設置に適した場所が限られているのが課題で、洋上風力はその解決につながると期待されています。

政府はことし2月に策定した新たなエネルギー基本計画で、再生可能エネルギーの割合を2040年度には「4割から5割程度」に引き上げる考えを示し、洋上風力はその達成のカギを握るとされてきました。

政府は洋上風力発電に適した海域を法律に基づいて重点的に整備する「促進区域」に指定して、事業者を公募し、これまでに10の海域で事業者が決まっています。

2021年の第一弾では、三菱商事を中心とする事業体が落札した秋田県沖と千葉県沖の3つの海域のほか、長崎県沖では戸田建設などの事業体が選ばれました。

第二弾では2023年に秋田県沖の海域はJERAや電源開発、それに伊藤忠商事などの事業体。新潟県沖の海域は三井物産と大阪ガスなどの事業体。長崎県沖の海域は住友商事と東京電力の子会社の事業体がそれぞれ選ばれました。

去年には秋田県沖の海域で東北電力などの事業体が選ばれています。

さらに去年の第三弾では青森県沖の海域ではJERAや東北電力などで作る事業体。山形県沖の海域では丸紅や関西電力などで作る事業体が選ばれています。

Q 今後の見通しはどうなりますか。

政府は運用指針で事業計画の認定後に事業者が中止を決めた場合の対応を定めています。

それによりますと、事業者に中止の理由を確認後、改めて公募するかどうか検討し、必要に応じて再び公募を行うことが望ましいとしています。

事業を所管する経済産業省と国土交通省は今回の撤退の理由をふまえて事業者が採算をとりやすいようルールを見直した上で、地元の意向も踏まえて改めて公募する方針です。

また、三菱商事などの事業体は今回の事業の保証金としておよそ200億円を国に積み立てていますが、事業を中止したため、保証金は事実上、国に没収されることになります。

再生可能エネルギー拡大の柱として、政府が後押ししてきた洋上風力発電ですが、建設コストなどの上昇で取り巻く状況は厳しさを増しています。

今回、国内の洋上風力発電計画の代表格ともいえる大型プロジェクトから三菱商事が撤退することは事業とコストの両立の難しさを浮き彫りにしたとも言え、政府は今後、再生可能エネルギーをめぐる戦略の見直しを迫られる可能性があります。

鄭重声明:本文の著作権は原作者に帰属します。記事の転載は情報の伝達のみを目的としており、投資の助言を構成するものではありません。もし侵害行為があれば、すぐにご連絡ください。修正または削除いたします。ありがとうございます。