中国電力は29日、関西電力とともに山口県上関町で検討する使用済み核燃料の中間貯蔵施設を巡り、建設は技術的に「可能」とする調査結果を町に報告した。電力需要の拡大を見据え、政府は原子力発電の最大活用を進める。使用済み核燃料の原発内保管は限界に近づき、中間貯蔵の重要性は高まる。今後は町の判断が焦点となる。

「上関町の意向を確認しながらしっかりと対応し、理解を得られるようにする」。中国電の大瀬戸聡・上関原子力立地プロジェクト長は、町への報告後に開いた記者会見で語った。

中国電は今後、上関町を含む周辺市町への説明に注力する方針。施設の概要や貯蔵容量などを事業計画としてまとめて町に示す。事業計画について担当者は会見で「当社において検討する」と強調した。

原発ではウランを核分裂させた際に発生する熱エネルギーを活用する。政府は、使用済み核燃料を中間貯蔵施設で一時保管した上で、青森県六ケ所村の再処理工場に運び込み、燃料として有効活用する「核燃料サイクル」の推進を掲げる。

再処理工場は26年度中の竣工予定だが、完成時期の延期を27回繰り返している。再処理工場で出る高レベル放射性廃棄物の最終処分場のめどもたっていない。核燃料サイクルが機能しなければ使用済み核燃料が中間貯蔵施設に長期間、留め置かれかねない。

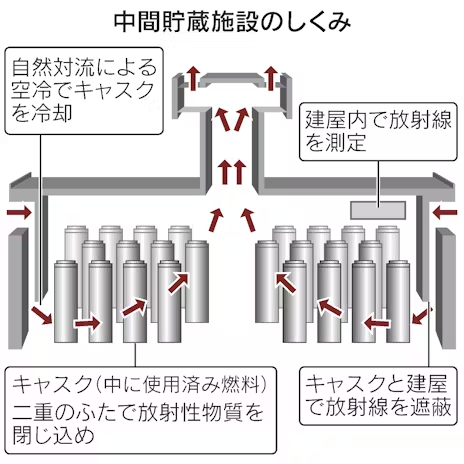

中間貯蔵施設では使用済み核燃料を専用容器「キャスク」に入れて保管する。国内には青森県むつ市で東京電力ホールディングスと日本原子力発電が出資し、2024年11月に稼働した1カ所のみが存在する。

政府が2月に閣議決定したエネルギー基本計画では、脱炭素電源の原発を「最大限活用」するとした。社会のデジタル化と脱炭素化に伴う電力需要の拡大を踏まえ、発電電力量に占める原子力の割合を23年度の8.5%から40年度に2割程度まで高める。

原発の稼働は各地で相次ぐ。中国電は24年12月に島根原発2号機(松江市)を、東京電力福島第1原発の事故後、同社としては初めて再稼働させた。島根原発3号機は30年度までの運転開始を掲げる。関電は福井県内の全7基を動かしているほか美浜町内での新設を検討する。

各地の原発で出る使用済み核燃料は原発内のプールで冷却保管されているが、電気事業連合会によると貯蔵容量2万1790トンのうち6月末時点で8割近くが埋まっている。関西電力はあと3〜6年ほどで各原発の貯蔵容量が満杯になり、福井県から県外搬出を求められている。

関電の水田仁副社長は29日、福井県の中村保博副知事と面会し、県内の原発内の「乾式貯蔵施設」で一時保存する使用済み核燃料について、遅くとも35年末までには中間貯蔵施設に搬出を開始する方針などを説明した。

関電は搬出先の中間貯蔵施設がどこになるのかは具体的に言及しなかったが、上関が搬出先として有力候補になるとみられる。

(北川裕猛)

上関町長「対応は議会の判断尊重」 町民「住民に説明を」

中間貯蔵施設を巡る今後の焦点は、上関町が建設を受け入れるかどうかに移る。町の人口は1960年には約1万2000人だったが、足元では約2000人まで減っている。原発関連交付金もピーク時から大幅に減る中で、町は貯蔵施設建設に伴う雇用の拡大や交付金を地域活性化に生かしたい考えだ。

中国電力は元々、同町で上関原発の建設に向けて準備していた。東京電力福島第1原子力発電所の事故後に中断したまま再開が見通せず、原発に代わる地域振興策として中国電が2023年に中間貯蔵施設を町に提案した。

受け入れを巡って町の意見は割れる。西哲夫町長は、中国電の報告を受け入れるかについて「住民の代表である議会の判断を尊重したい」として、直接住民に意見を聞く機会を設けることには否定的な考えを示した。

中間貯蔵施設の受け入れに反対する住民は「調査の受け入れを決めたこの2年間、全く住民説明は行われていない。町の責任として住民への説明に時間をかけてやっていくべきだ」と西町長の姿勢を批判した。

近くの田布施町議会が建設反対を決議するなど、周辺市町からも懸念の声が上がる。上関町が受け入れを認めても、原子力規制委員会の審査が必要になるなど、中国電が稼働までに越えるべきハードルは少なくない。

(北村順司)

【関連記事】

- ・核燃料の中間貯蔵施設、山口県上関町は建設「可能」 中国電力が報告

- ・使用済み核燃料の中間貯蔵施設、全国初稼働 青森・むつ市

鄭重声明:本文の著作権は原作者に帰属します。記事の転載は情報の伝達のみを目的としており、投資の助言を構成するものではありません。もし侵害行為があれば、すぐにご連絡ください。修正または削除いたします。ありがとうございます。