宇宙スタートアップのスペースワン(東京・港)は31日、小型ロケット「カイロス」の打ち上げを再開すると発表した。同社は2024年に初号機と2号機の打ち上げに失敗し、原因の解明を進めていた。対策にめどがついたとし、3号機の打ち上げ作業に着手する。民間単独では日本で初めてとなる宇宙軌道に人工衛星を届けるロケットを実現する。

スペースワンは31日、オンラインの記者会見を開き、24年12月に打ち上げた2号機の失敗原因について説明した。ロケットの1段目のノズルの制御に異常が起き、その結果、ロケットの姿勢に影響した。ノズルの駆動制御の異常はセンサーが誤った信号を発したためで、新たなセンサーを適用することで問題を解消するとした。

3号機については4つの衛星を搭載することを明らかにした。打ち上げ日については現時点で公表できないとした。スペースワンの豊田正和社長は「20年代に20機という方針は変えていない。原因が分かったので対策を講じてミッション達成を目指す」と述べた。

宇宙航空研究開発機構(JAXA)とIHIエアロスペースが開発したロケット「イプシロン」の流れをくむ固体燃料方式を採用する。民生の電子部品の搭載数が増えており、コストを抑えている。

名称はギリシャ神話に登場する時間神カイロスが由来だ。全長は18メートルと日本の主力ロケット「H3」のおよそ3分の1。地上から高度500キロメートルの軌道に小型衛星を送り込むことができる。

和歌山県串本町に射場「スペースポート紀伊」を保有する。カイロス専用のため、打ち上げ時期を柔軟に設定できる。契約を結んでから1年、衛星を受け取ってからは4日で人工衛星を打ち上げることを目指している。一般には人工衛星の引き渡しから1カ月以上かかるとされる。

低コストで打ち上げ時期を設定しやすい利点を生かし、小型衛星の打ち上げ需要を取り込む。20年代中に年間で20機、30年代には年間30機の打ち上げ受注を目標に掲げる。デロイトトーマツグループの片桐亮パートナーは「安全保障の観点から政府、民間と複線的に日本のロケットで打ち上げられることは重要だ」と指摘する。

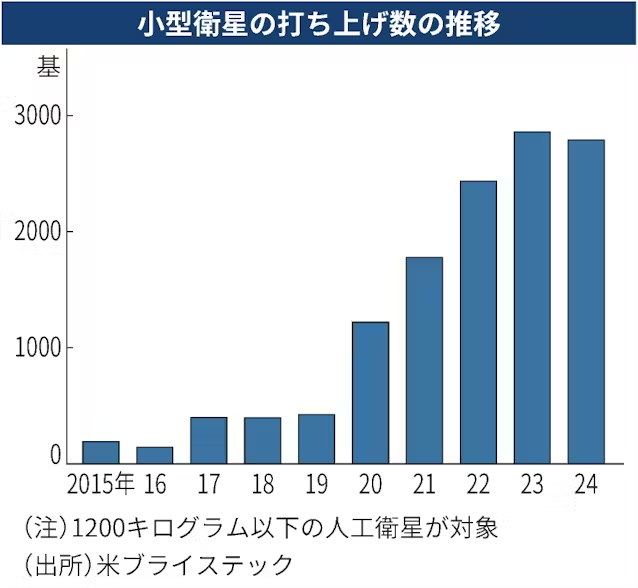

米調査会社のブライステックによると、24年に打ち上げられた重さが1200キログラム以下の小型衛星の数は2790基と20年比で2.3倍になった。通信や地球を観測する人工衛星の需要が増えているためで、今後も市場は伸びる。

日本の基幹ロケット「H3」や米スペースXの「ファルコン9」と異なり、カイロスは小型衛星1基から打ち上げることができる。小回りがきくため、大型ロケットとの共存が可能だ。実業家の堀江貴文氏が創業に関わったインターステラテクノロジズ(IST、北海道大樹町)や海外では米ロケットラボなどが競合相手になる。

JAXAが開発し、将来はIHIエアロスペースに打ち上げ業務の移管が見込まれる次世代小型ロケット「イプシロンS」は24年11月にエンジンの燃焼試験中に爆発を起こし、原因究明と対策を進めている。小型衛星の世界需要を日本勢が取りこぼさないためにもカイロスの一刻も早い市場参入は欠かせない。

スペースワンにはキヤノン電子やIHIエアロスペース、清水建設、日本政策投資銀行などが出資する。これまで200億円超を調達している。24年12月期の売上高は9億8300万円、純損失は32億円になる。

5月には宇宙スタートアップのSpace BD(スペースBD、東京・中央)と組み、防衛省が進める多軌道観測実証衛星の打ち上げ業務を担うと発表した。確実な売り上げが見込める官需によって事業を安定させ、民需を獲得する戦略を実現できるかは3号機の打ち上げの成否にかかっている。

(日浅美希、西岡杏)

【関連記事】

- ・ホンダの夢、再使用ロケットに託す 実証成功で日本勢先頭に

- ・世界のロケット打ち上げ急増 スペースXがシェア5割超

鄭重声明:本文の著作権は原作者に帰属します。記事の転載は情報の伝達のみを目的としており、投資の助言を構成するものではありません。もし侵害行為があれば、すぐにご連絡ください。修正または削除いたします。ありがとうございます。