地銀はコンサルでもある

全国の金融機関を監督する「金融庁」。去年、地方銀行(以下、地銀)を含めた中小・地域金融機関を監督するための指針を見直し(一部改正し)ました。そこには次のように書かれています。

「一歩先を見据えた早め早めの対応の促進」「コンサルティング機能の強化」

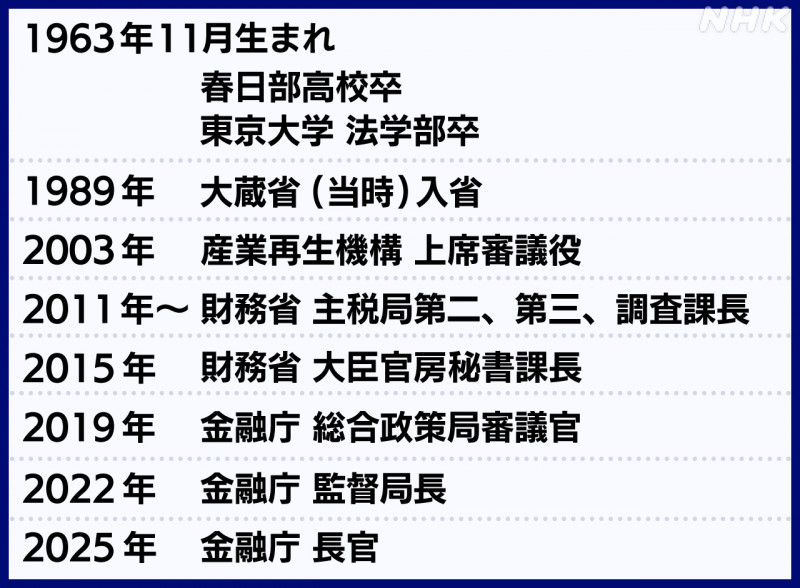

地銀に期待されている役割の“1丁目1番地”は何と言っても地域の事業者の資金繰りを支援することです。しかし、お金の融通の相談に応じるだけではなく、事業そのものを再生させるようなコンサル的な支援に軸足を移すよう指針を見直したのです。これを主導したのが当時金融庁の監督局長で、ことし7月に第15代金融庁長官に就任した伊藤豊氏です。伊藤長官が描くのは地銀の機能進化です。

伊藤豊長官

「地域金融機関に限らないが、金融機関には金融サービスを高度化して『良質な金融サービス』を持続的に提供してもらいたいと考えている。ここでいう『金融サービス』とは資金の融通だけではなく、もう少し幅の広い金融サービスだ。

例えば▼ネットワークの力を使って地域の大学とかNPOを結び付けたり、事業者どうしを結び付けたりすることで地域経済を活性化する役割もある。▼少し離れたところから企業の経営人材を連れてくるのも地域金融サービスの一環だ。

こうした幅広いサービスを提供するためには基盤がしっかりしていないと経営できない。そのために地域金融機関にはどういう経営戦略があるかということを考えてもらいたい」

最近では事業者をサポートするだけではなく、みずからが事業に参加する形で再生に取り組む地銀も出てきました。バス路線が廃止されたルートで送迎サービスを展開したり、地域の旅館を経営して人気観光地として再生したりする事例もあります。

しかし、よろず相談、創業支援、地域活性化など、これまで幾度となく地銀の役割は提示されてきました。その間にも東京一極集中は加速し、地域の活力低下はなかなか止まりません。最近では物価高を背景とした企業倒産も増加の一途です。

各地に点在する好例を“面”に展開し、それを持続的なものにできるか。全国に100近くある地銀を“その気”にさせる役割が金融庁には問われています。

伊藤長官

「地域金融機関には地域の優秀な人が集まり、お金も集まり、ネットワーク能力もある。一事業者では地方公共団体にアクセスできないことも地域金融機関ならアクセスできる。いろんな能力がある。それを皆さん発揮していますか?ということをしっかりと伝えてきたい」

地銀は大再編時代に突入か

2024年3月、日銀がそれまでの大規模金融緩和策を転換し、十数年ぶりに「金利のある世界」が戻ってきました。超低金利の時代、地銀にとって本業でもある『預貸』は利ざやが細り、コア業務純益(銀行の収益力の指標の1つ)が伸び悩むなど業績面で厳しい時代が続きました。

「金利のある世界」ではこうした状況が一変。利ざやは回復傾向です。

しかし、安心はできません。融資の原資にもなる「預金」の獲得をめぐっては大手、地銀が総力戦を繰り広げています。しかも、ネット専業銀行、流通系やIT系銀行、フィンテックを駆使した総合金融会社なども加わり、ライバルは同業他社だけではありません。

号砲が鳴った大競争時代。今、地銀の間で高まっているのが「再編」の機運です。伊藤長官は経営基盤を強化するには「再編」も手段の1つだと指摘します。

伊藤長官

「金利がない世界では“じっとしていた方が合理的”ということもあったかもしれない。これは金融機関だけでなく個人や企業も含めて言える。ただ、金利のある世界ではじっとしていたら負けてしまうので最近は再編の動きが出ている。合併や再編をすることで、いろんな人が一緒に働くことになる。これはポジティブな良い効果が出る。経営基盤という意味において顧客が増えることで、その分いろんなことが考えられる。財務面でも良い効果が出るだろう」

ことしに入ってからは▼愛知県の愛知銀行と中京銀行、▼青森県の青森銀行とみちのく銀行がそれぞれ1月に合併し、新たな銀行として営業を始めました。

▼福井県の福井銀行と福邦銀行、長野県の八十二銀行と長野銀行はそれぞれ来年の統合を予定。

さらに▼新潟県の第四北越FGと群馬銀行のように県域を越えた経営統合に踏み出す例もあります。

ただ、伊藤長官は「再編」によって拡大する「経営基盤」は、顧客基盤や財務基盤だけではないと強調します。

伊藤長官

「預金だけではない。預金獲得も金融機関の重要な基盤だが、広い意味での金融サービスを提供するときに、どういう経営主体が最適かという判断をしていると思う。いろんな創意工夫をこらしてサービスを提供するための基盤がしっかりしていないとできない。これは財務基盤もあれば人的基盤も必要だ。そういうことを提供するために、どういう経営戦略がありますか?ということなんです。再編、合併、経営統合によって基盤を共通化すればコスト良くサービスを提供できる。また金融と非金融の垣根が低くなっているので、金融以外との事業との連携ということも考えられる。再編や合併ありきということではないが、そうした金融機関のいろんな経営戦略や判断を金融庁として促していきたいし、サポートしていきたい」

国は本気? 市場は期待

モノ、カネだけではない。これから地銀が提供するべき機能=新たな金融サービスをみずから考え、必要となるヒト、情報、ネットワーク、ノウハウを強化する手段の1つが「再編」だという伊藤長官。

国も動き出しています。ことし5月、加藤金融担当大臣は「地域金融力強化プラン」を年内に策定することを明らかにしました。地銀などの地域金融機関に「地域経済に貢献する力」=「地域金融力」を発揮してもらうため、国による資金交付制度や資本参加制度の延長・拡充といった施策を“パッケージ化する”という内容です。

公的資金といえば銀行の経営が厳しくなった場合の対応が中心でした。しかし、今回はそれだけではなく、新たな金融サービスに取り組もうという地銀も国が後押ししていくという枠組みです。官庁の間からは「金融庁の本気度が出ている」といった声も聞かれます。

伊藤長官

「地域経済の活性化や地方経済をけん引する役割としても地域金融機関の役割は大きい。すでに全国各地で優良な取り組みが行われている。みんなで同じことはできないが、まねできるところはあるかもしれない。どういう取り組みが地域に喜ばれる取り組みなのか、全国のよい取り組みをピックアップして、地域金融機関で共有して進めていこうと考えている。そして取り組みを進めるためには必要な基盤をつくっていかないといけないので、それを金融庁が施策としてパッケージする」

長い間、地域の経済、産業を支えてきた地銀。しかし、ますます深刻化する地域の人口減少、マネーロンダリングやサイバー攻撃への対策のための巨額投資。地銀の周囲に吹いているのは決して追い風ばかりではありません。それでも株式市場では地銀の株価が上向いています。

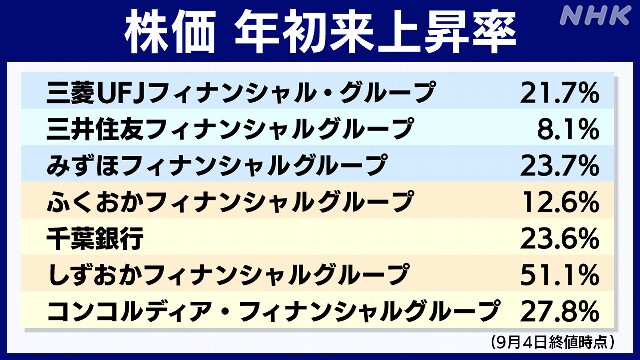

日経平均株価の採用銘柄になっている地銀とメガバンクの年初来上昇率を比較すると、昨年度、過去最高益をたたき出したメガバンクを大きく上回っている地銀もあります。

これは「金利のある世界」がもたらす収益力の再評価でしょうか。それとも、動き出した“令和の大再編”そして伊藤長官をトップとする金融行政が目指す地銀の「機能進化」への期待なのでしょうか。

注目予定

(8月12日「おはよう日本」で放送)

鄭重声明:本文の著作権は原作者に帰属します。記事の転載は情報の伝達のみを目的としており、投資の助言を構成するものではありません。もし侵害行為があれば、すぐにご連絡ください。修正または削除いたします。ありがとうございます。