新たな新幹線の建設ではなく、既存の在来線を活用する「中速新幹線」が注目を集めている。日本ではほとんど存在しないが、海外では一般的で、最高時速は新幹線より遅く在来線より速い。1970年代に国が定めた全国で将来整備すべき新幹線の基本計画路線の全開通は早くても2250年と指摘されるなか、中速新幹線は現実解の一つになるかもしれない。

「これまでの整備新幹線一辺倒の考え方を見直し、在来線も含めた鉄道網全体を考えようということだろう」。8月上旬、日経ビジネスの取材に応じた福島伸享衆院議員は、こう語った。

福島議員が評価するのは、政府が6月に閣議決定した経済財政運営と改革の基本方針(骨太の方針)2025における、「幹線鉄道の高機能化に関する調査や方向性を含めた検討など、更なる取組を進める」という文言だ。

24年の骨太の方針には、「幹線鉄道の高機能化」という文言こそは登場するものの、「方向性を含めた検討」という表現は、盛り込まれていなかった。

石破首相「中速新幹線には首肯する部分がたくさんある」

骨太の方針にもある「幹線鉄道の高機能化の方向性を含めた検討」の選択肢の一つとして注目されるのが「中速新幹線」と呼ばれる新たな幹線鉄道の形だ。福島議員は「中速新幹線は分散型の国土づくりに生きる」と強調する。

中速新幹線とは聞き慣れない言葉だが、鉄道工学の第一人者である曽根悟東京大学名誉教授が提唱した「中速鉄道」というアイデアに基づくものだ。新たに新幹線を別線で整備するのではなく、既存の在来線を強化すれば、低コストかつ短期に整備が見込めるのみならず、新幹線と並行する在来線がJRから経営分離されてしまう問題も発生しない。

整備新幹線の最高時速は260キロメートルであるのに対し、在来線は原則として130キロメートル。「中速鉄道」に明確な定義はないものの、曽根名誉教授は、著書の中で最高時速が130キロメートルを超え、260キロメートルを下回る鉄道を「中速鉄道」に分類している。

今年2月下旬には、石破茂首相が中速新幹線について言及している。

衆議院予算委員会の集中審議で、福島議員から中速新幹線構想について問われた石破首相は、「首肯する部分がたくさんある」と共感を示した上で、基本計画路線がフル規格の新幹線で整備されるのを待つ前の現実解については、「政府の中で真剣に議論する必要がある」と答弁した。

石破首相は自身のホームページでも、「山陰新幹線は『中速新幹線方式』による工期と経費の大幅短縮を実現します」と明記。関係者によると、国土交通省においても中速新幹線が現実的な選択肢となり得るか検討する動きもあるようだ。

交通コンサルティングを手掛けるライトレール(東京・豊島)の阿部等社長は、「既存の在来線を高速化し、地域輸送も高利便化できる『中速新幹線』に方針変更することが日本の未来のためになる。低コストかつ早期に、基本計画路線を含む幹線鉄道ネットワークを整備できる」と力を込める。

日本にある「中速」はスカイライナーのみ

「中速鉄道」は海外では発達しているものの、日本では、ほとんど存在しない。現時点で該当するのは京成電鉄が京成上野〜成田空港間で運行する「スカイライナー」の一部区間のみだ。

スカイライナーが特例的に時速130キロメートルを上回る運転を認められている背景には、当該区間に踏切が存在しないことがある。新幹線とは異なり、踏切のある在来線では、原則として列車が非常ブレーキをかけてから600メートル以内に停車できる必要があり、時速130キロメートルはこうした制約における上限となっている。

さらに、新幹線とは異なり、曲線が多いのも、在来線の高速化を阻む要因になっている。急カーブを高速で通過すれば、乗客に大きな遠心力がかかり、乗り心地が悪くなってしまうからだ。

既存の在来線の高速化のために、高架化による踏切の解消や、短絡線の整備による曲線の解消という従来の手法を採用すれば、時間やコストがかかる。

しかし、ライトレールの阿部社長は、「踏切問題は、トリコ(人や自動車が踏切内に取り残される)対策には踏切に設置された障害物検知装置と列車への信号を連動させること、無謀進入対策には踏切の遮断強度の向上で対応できる。曲線問題は、カント(曲線外側のレールを高くする)を上げ、車体を内側に傾かせて遠心力を打ち消し、さらに緩和曲線(直線と円曲線の間で曲線を徐々にきつくする区間)を延伸して車体を緩やかに傾けることで対応できる」と指摘する。

田中角栄の「日本列島改造論」を引きずる鉄道政策

なぜ、中速新幹線が注目されているのか。福島氏が指摘する、従来の「整備新幹線一辺倒の考え方」とは何か。ここで、簡単に過去の経緯をおさらいしておこう。

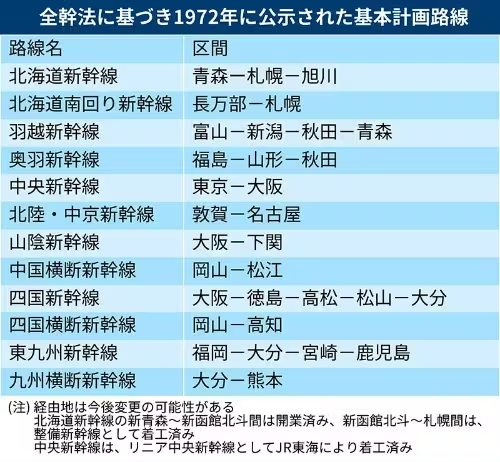

現在進行中の北海道新幹線の新函館北斗〜札幌間のように、新たな新幹線の整備を進める根拠となるのが、1970年に成立した全国新幹線鉄道整備法(全幹法)だ。全幹法では、国土交通相が、建設を開始すべき路線を基本計画路線として定めた後、調査などを指示する。その結果、整備の具体的な計画が決定した路線については、基本計画路線から整備計画路線(いわゆる整備新幹線)にいわば「格上げ」される。

「日本列島改造論」で展開された、全国一円の新幹線網の計画を実現すべく、73年、田中角栄内閣は、5つの整備新幹線を指定し、併せて12の路線を全幹法に基づく基本計画路線として公示した。5つの整備新幹線の中には、東北新幹線(盛岡〜新青森間)のように全線開業したものもある一方で、北陸・北海道・西九州新幹線のように、建設中や未着工の区間を含むものもある。

12の基本計画路線には、四国新幹線などが含まれる。これらの路線は、国が将来建設することを想定した新幹線として法的に位置付けられており、対象の沿線自治体では、新幹線の早期建設を求める運動が展開されている。田中内閣の時代と社会環境が一変した現在でもなお、全幹法は日本の鉄道政策を規定しているのだ。

基本計画路線の全線開業は200年以上先

先述の基本計画路線のほとんどは建設の見込みが立っていない。未着工の区間は約3000キロメートルに上る。では、これらの路線は一体いつになったら開業するのだろうか。

ライトレールの阿部社長は、「近年の建設スピードが続くとすると、すべての基本計画路線が開業するのは2250年頃になる」と警鐘を鳴らす。国鉄時代に、年平均60キロメートル弱のペースで進んでいた新幹線の建設は、年々ペースが低下。50年頃に北陸新幹線と西九州新幹線が全通すると仮定すると、現時点では年平均15キロメートルほどのペースにとどまる。

新幹線の建設がスローペースになってしまった背景には、整備新幹線の枠組みそのものの問題がある。象徴的な事例が、整備新幹線の一つである、西九州新幹線だ。

西九州新幹線は、22年に武雄温泉〜長崎間が先行開業したものの、新鳥栖〜武雄温泉間は、沿線自治体である佐賀県の同意を得られず、着工の見込みが立っていない。

佐賀県が、JR九州や国交省、長崎県が推すフル規格(一般的な新幹線)での整備に難色を示している背景には、いくつかの要因がある。

まず、現在の枠組みの下では、佐賀県内の新幹線区間の一部建設費を佐賀県が負担する必要がある。もちろん、新幹線の建設によって、佐賀県民の利便性が向上するならば、一定の費用負担は致し方ない。しかし、既存の在来線特急で、比較的短時間で福岡市内に移動できる佐賀県民にとって、新幹線は必要不可欠とはいえない。

さらに、並行在来線の問題もある。整備新幹線が開業すれば、並行する在来線特急の利用者などは新幹線に移行するため、利用者が減少した並行在来線を運営する負担を嫌い、JRが整備新幹線の運営主体となることに難色を示す可能性があった。

それを防ぐために、整備新幹線の開業後、並行在来線は原則としてJRから経営分離されることになっている。並行在来線は、原則として、沿線自治体が出資する第3セクターが運営を引き継ぐが、利用者にとっては、運賃の引き上げや、既存の特急列車が使えなくなるなどの不便を強いられる面もある。

西九州新幹線の例のように、全幹法に基づく整備新幹線の枠組みに固執する限り、新幹線の完成は遠のく一方であり、いざ基本計画路線の整備計画を検討する段階になった時には、沿線自治体の人口減少などが進み、新幹線そのものの必要性に疑義が呈されるということにもなりかねない。

JR北海道、札幌〜旭川間などで中速化を想定か

在来線の「中速化」を想定した動きも出ている。JR北海道は、24年に公表した「中期経営計画2026」において、北海道新幹線の札幌延伸以降の事業構想として、同社の大動脈ともいえる「新千歳空港〜札幌間」と「札幌〜旭川間」において、大幅な時間短縮に取り組む方針を発表した。具体的には、新千歳空港〜札幌間の所要時間を現行の最速33分から25分に、札幌〜旭川間を、最速1時間25分から1時間にそれぞれ短縮するとしている。

現時点で、両区間とも、最高時速は120キロメートルとなっており、実現には最高時速130キロメートルを上回る中速新幹線化が必須となりそうだ。阿部氏の試算では、中速新幹線方式を取り入れれば、札幌〜旭川間を48分まで短縮することも可能だという。

中速新幹線化が目指される札幌〜旭川間を含め、基本計画路線に含まれる区間においては、フル規格の新幹線の整備を求める声が根強く、中速新幹線方式の採用は一筋縄ではいかないことも予想される。

かつて田中角栄が「日本列島改造論」で思い描いたように、フル規格の新幹線が全国津々浦々に整備されることは理想的ではある。一方で、日本における人口減少や、東京一極集中は待ったなしの課題だ。その意味で、まずは中速新幹線を含めた現実解についても議論の俎上(そじょう)に載せる意義は大きい。

(日経ビジネス 岡山幸誠)

[日経ビジネス電子版 2025年8月7日の記事を再構成]

【関連記事】

- ・北海道新幹線38年度末延伸 「遅れ想定上回る」落胆の声

- ・新幹線、次の開業はいつ? 工事や沿線の調整が難航

|

日経ビジネス電子版

週刊経済誌「日経ビジネス」と「日経ビジネス電子版」の記事をスマートフォン、タブレット、パソコンでお読みいただけます。日経読者なら割引料金でご利用いただけます。 詳細・お申し込みはこちらhttps://info.nikkei.com/nb/subscription-nk/ |

鄭重声明:本文の著作権は原作者に帰属します。記事の転載は情報の伝達のみを目的としており、投資の助言を構成するものではありません。もし侵害行為があれば、すぐにご連絡ください。修正または削除いたします。ありがとうございます。