過去最大の122兆円台に

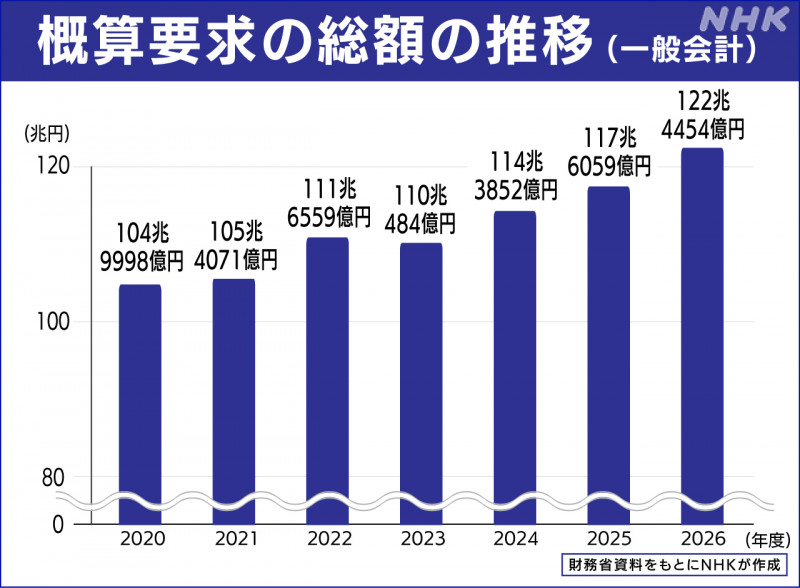

来年度・2026年度の予算編成に向け、8月に各省庁から提出された概算要求。一般会計の総額は122兆4454億円と初めて120兆円を突破し、過去最大を更新しました。

概算要求の総額は、コロナ対策で規模が膨らんだあとの2023年度の予算編成時にいったん減少しましたが、それを除いて膨張の一途をたどっています。

高齢化に伴う医療や年金などの社会保障費の伸び、防衛力強化の流れを背景とした防衛費の増加、金利が上昇する中で国債の償還や利払いにあてる国債費の積み増し…。

さまざまな要因がありますが、今回の特徴と言えるのが、要求段階で物価上昇を広く必要経費に反映させることが“容認”され、資材価格や人件費の上昇を踏まえた要求が相次いだことです。

消防車の価格が高騰!

実際に、予算が使われている現場では、物価の上昇が大きな影響を与えています。

千葉県の松戸市消防局では、地域の安全に不可欠な消防車の購入費用が膨らんでいました。今年度、1回で1500リットルの水を運べる標準的な消防車を購入しましたが、価格はおよそ6700万円。2年前に同じ型を購入した時は6100万円だったということです。

購入時の資料には、車体自体に加え、積載する資材の価格が大きく上昇している実態が記されていたといいます。

たとえば、ビル火災などに欠かせないハシゴは160万円と、2年前より20万円あまり値上がりしていました。消火活動に使うホースのノズルは1個あたり23万円で2年前より6万円以上、上昇しています。

この消防局では、消防車の耐用年数を15年と定めていて、来年度と再来年度も買い換えを予定していますが、予算面での不安が拭えないといいます。

松戸市消防局警防課 石井稔課長補佐

「やはり15年経つと故障も増えてくるので、更新は欠かせないが、値上がり幅がかなり大きく、市の負担も増えてしまう。来年以降、どうなるのかと心配している」

総務省消防庁は大規模な災害時に県境を越えて出動することなどを条件に、自治体が消防車などを購入する際、費用の一部を補助しています。

全国的に値上がりに苦しむ声が上がっていることから、去年4月から補助の上限額を引き上げました。今回の概算要求でも、この事業の費用として過去の実績を上回る60億円あまりを要求しました。

3回目の入札でようやく…

公共施設の整備の現場にも物価上昇の波が直撃しています。

東京・豊島区の公立中学校の建て替え工事では、去年10月の一般競争入札で価格面で折り合いがつかず業者が決まりませんでした。そこで、上限価格である「予定価格」を2割引き上げ、3回目の入札でようやく業者が決定。

工事は7月に始まりましたが、当初の予定より半年遅れました。

受注した建設会社は、1回目の入札の時点では参加を辞退していました。

最初の予定価格では、赤字になる可能性があったということです。

担当者は「職人を集めるための人件費に加えて、コンクリートなどの資材価格が上がっている。ちゃんと予算を組んでこれでできるという金額でないと工事を受けることは難しい」と建設現場の実状を話しました。

豊島区教育委員会の担当者も「工事費がどんどん日を追うごとに高くなっていく状況の中で、補助金の金額設定が実勢に合わなくなっている」と話していました。

老朽化や防災機能の強化に伴う学校の建て替えや改修などについては、文部科学省が補助事業を設けていて、豊島区でも活用する予定です。ただ、区の試算では、総工費は130億円程度と当初の見込みより20億円増える見込みです。

各地の自治体からは、工事費の上昇を受けて補助の拡充を求める声が上がっています。

変わる概算要求

今回の概算要求では、こうした現場の声を踏まえた対応が行われました。

例年、各省庁は、閣議で了解された「概算要求基準」に従って要求を行います。「概算要求基準」は英語で「天井」を意味する「シーリング」とも呼ばれ、要求段階での水増しを防ぎ、予算編成で歳出が拡大することに歯止めをかける狙いがあります。

かつては、要求額を前年度予算並みとする「ゼロシーリング」や前年度より削減を求める「マイナスシーリング」など厳格な対応を求めたこともありました。

それが今回の概算要求基準では、調達価格や賃金の上昇を踏まえた要求を広く認めることにしたのです。

あわせて、各省庁が政策判断に基づいて要求する裁量的経費についても、これまで条件としてきた経費削減を求めずに20%の増額を可能としました。

長らく続いたデフレの時代は、さまざまな現場で、コストが上がっても価格転嫁を我慢する風潮がありましたが、いま、政府は、企業に適切な価格転嫁を呼びかけています。

物価も賃金も上昇する経済を目指す中、概算要求で必要な経費の要求を認めたことは、政府の姿勢の転換を示す象徴的な例とも言えそうです。

概算要求が出そろった8月末、加藤財務大臣は記者会見で「賃上げや物価上昇を予算に反映してほしいという、これまでのデフレではない、新しいインフレの局面での予算編成だ」と述べ、予算編成が新たな局面に入ったことを強調しました。

今後の予算編成の課題は

ただ、その結果、要求の総額は、去年を5兆円近く上回りました。概算要求基準の変更によって、各省庁に経費を削減するインセンティブが働かなかったことが1つの要因だという指摘も出ています。

さらに、▽高校授業料の無償化や ▽アメリカの関税措置の影響を受ける中小企業の下支えなど、制度設計がこれからの事業や、影響額がまだ不透明な分野については、具体的な金額を示さない「事項要求」も相次ぎ、実質的な要求額はさらに上積みされる見通しです。

加藤財務大臣は、同じ日の会見で、「引き続き、歳出改革努力をしっかり進めていく。経済の再生を図りながら財政の健全化を進めると、この2つの視点に立った形で予算編成を進めていきたい」と述べ、一方的な歳出の膨張にくぎを刺し、経済再生と財政健全化の両立を進める考えを示しました。

日本の財政は、国債の発行残高が1000兆円を超え、先進国で最悪の水準と言われて久しい状況です。さらに、衆参両院で少数与党となる中、歳出拡大や減税の圧力が強まるとして財政規律に対する懸念も指摘されています。石破総理大臣が辞任の意向を表明したことで、今後の政策の方向性は、ますます見通しづらくなっています。

物価上昇を反映させ、必要な事業に予算を手当てしながら、財政健全化の道筋を示していく。

今後の予算編成では、例年以上にメリハリのある査定が求められることになります。

(8月29日 ニュース7などで放送)

榎嶋愛理

広島局を経て経済部

これまで産業・金融業界などを担当

現在は財務省で国家財政の取材にあたる

横山太一

富山局、甲府局を経て経済部

この夏から2度目の財務省担当

マクロ経済、国際金融から予算・税制まで幅広く取材

鄭重声明:本文の著作権は原作者に帰属します。記事の転載は情報の伝達のみを目的としており、投資の助言を構成するものではありません。もし侵害行為があれば、すぐにご連絡ください。修正または削除いたします。ありがとうございます。