名刺交換や情報共有の場として設けられる立食形式のパーティー。席が固定されているよりも自由に多くの人と話すことができ、交流が広まるという利点がある。その一方で、会場側のホテルを悩ませるのが食品ロス問題だ。芝パークホテル(東京・港)で、約30年ホテルに従事してきた、料飲課統括支配人、伊藤みづき氏に、同ホテルで食品ロスを抑える取り組みについて聞いた。

――芝パークホテルでは、立食や着席でのビュッフェ、コース料理、箱膳など様々な形式での宴会を提供しています。こうした宴会で提供された料理は結構残るものでしょうか。

「宴会の形式や、参加者の間柄にもよりますが、心苦しくなるほど残ることも少なくありません。2025年上期において、宴会100件中28件は料理の残量が3割を超えていました。残量が5割を超える宴会も3件ありました」

――特に残りやすいシチュエーションはありますか。

「やはりコース形式より立食形式のほうが残ります。身内の忘年会や歓送迎会より、名刺交換や交流がメインになる業界の集まりのほうが残りやすいです。ビジネスでの宴会では、常に料理が豊富に並んでいることがよしとされ、途中で無くなることを嫌う時代もありました。ただ食品ロスや環境問題に意識が向くようになった今、その考え方は薄まりつつあります」

――残った料理はホテル側で処理しないといけないですね。

「はい。当社としては料理のおいしさを売りにしていて、私自身料理人の顔も知っています。それなのに毎日自分が捨てなければいけないのがものすごく心苦しかったのです。小学校で飼われているウサギにあげられないのかなと考えたこともありました」

「海外では以前からお店で食べ残した料理を持ち帰る『ドギーバッグ』という習慣があります。20年ほど前に当社でも『ドギーバッグ』を取り入れられないかと会社に提案しました。保健所にも相談しましたが、安全面で推奨できないとのことで当時は断念しました。しかし時代は変わりつつあります」

平均15%まで料理残量を抑えられるように

――芝パークホテルでは、料理の持ち帰りシステムも含め、食品ロスに対する取り組みを進めていると聞きました。どんな取り組みを進めているのでしょうか。

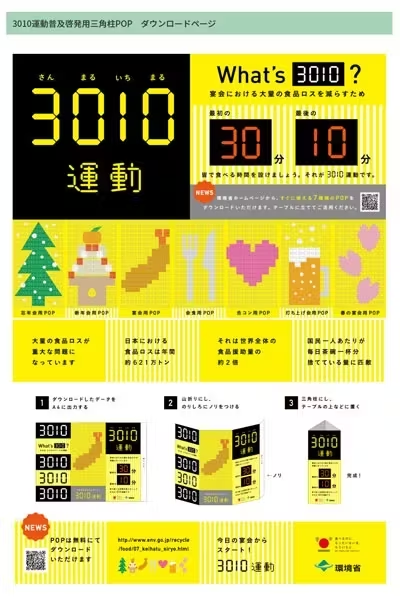

「21年から『3010運動』という取り組みを進めています。3010運動とは、乾杯後30分とお開き前10分は料理を楽しむ時間として呼びかけるものです」

「24年からはさらに『mottECO(モッテコ)』という取り組みも併せて取り入れました。mottECOとは、余った料理をお客様が自己責任で持ち帰ることができる取り組みです」

「いずれも元は環境省が提案している取り組みですが、当社はこれらを機能させるために宴会の司会用のスクリプト(台本)を用意するなど工夫しています」

――これらの取り組みの効果は出ているのでしょうか。

「何もしない場合、料理残量は平均して26%ですが、3010運動に加えてmottECOも取り入れると、平均して15%まで料理残量を抑えられるようになりました」

「当社では残量9%以下で『完食』と定義しています。これらの取り組みを実施して完食していただいた宴会も2割ほどありました。特に幹事の方々が食品ロス削減に積極的だと、環境省が用意しているPOPを印刷して持ってきてくださることもあります」

――企業が食品ロス削減に向けた取り組みを導入するようになるコツはなんでしょうか。

「環境と経済の両輪だと思います。私がこれらの取り組みを導入するに当たって、会社に提案した際に、その点を訴求しました。残った料理は廃棄物(事業系一般廃棄物)として捨てなければいけません。捨てるのにもお金がかかるわけです。環境面でも経済面でもメリットがあるのだということを理解するとより一層進んでいくのではないでしょうか」

(日経ビジネス 神山 奈々)

[日経ビジネス電子版 2025年8月8日の記事を再構成]

【関連記事】

- ・フードロス削減へ、明治が「賞味期限の慣例」打破の直営店

- ・後継難の中小、三井物産から社長招き営業益5倍 サーチファンド主導

- ・スシローなど4社2300店と「フードロス発電」 JFEエンジニアリング

|

日経ビジネス電子版

週刊経済誌「日経ビジネス」と「日経ビジネス電子版」の記事をスマートフォン、タブレット、パソコンでお読みいただけます。日経読者なら割引料金でご利用いただけます。 詳細・お申し込みはこちらhttps://info.nikkei.com/nb/subscription-nk/ |

鄭重声明:本文の著作権は原作者に帰属します。記事の転載は情報の伝達のみを目的としており、投資の助言を構成するものではありません。もし侵害行為があれば、すぐにご連絡ください。修正または削除いたします。ありがとうございます。