台湾鉄器時代の貴重な出土品を展示する台湾・Blihun漢本(ブリフンはんぼん)遺跡展が宮崎県西都市の西都原考古博物館で開催されている。この遺跡の出土品が日本で公開されるのは今回が初めてで、出土品からは、約2100年前の高度な金属加工技術や、活発な海外との交流の様子が伺える。

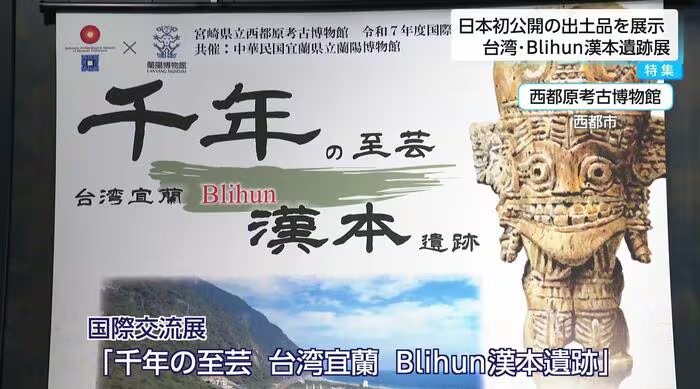

台湾鉄器時代の至宝、日本初公開

宮崎県西都市の西都原考古博物館で、国際交流展「千年の至芸 台湾宜蘭 Blihun漢本遺跡」展が2025年11月24日まで開催されている。

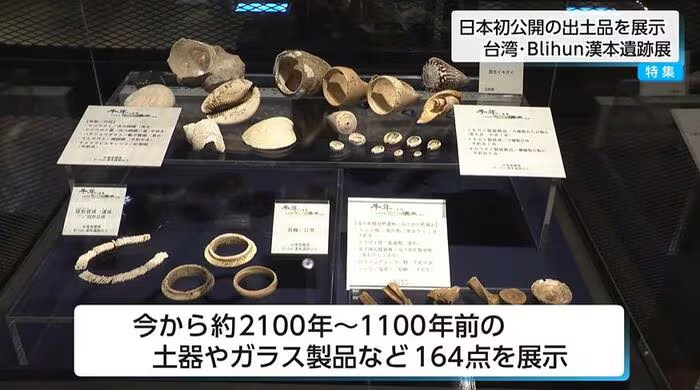

この展覧会では、台湾の国定考古遺跡に指定されているBlihun漢本遺跡から出土した、約2100年から1100年前の土器やガラス製品など164点が展示されている。これらの出土品が日本で公開されるのは今回が初めてとなる。

西都原考古博物館の松本茂副主幹によると、Blihun漢本遺跡の出土品が属する年代は、日本でいうと弥生時代から古墳時代、奈良・平安時代にかけての約1000年間にあたるという。

高度な金属加工技術と交易の証

会場には、遺跡内の墓から見つかった金の装飾品や青銅製の刀の柄などが展示されている。冶金や金属加工、ガラスを溶かす技術などに長けた人々がいたことがうかがえる。

西都原考古博物館 松本茂副主幹:

日本では弥生時代に金の製品とかというのは非常に少ないんですけれども(同時期の)この漢本遺跡では金箔のようなものを自分の遺跡で加工、あるいはガラス製品を自分たちで作ったりとか火を操って様々な工芸品を作る。

また、太平洋に面し山に囲まれた遺跡からは、魚の骨やシカの角などを加工した釣り針のようなものや装飾品も多数出土している。

シカの角を磨いて人型の彫刻を施した刀の柄。5.8センチという小さなサイズながら、しゃがんだ人物の姿が表現されており、儀礼用の剣に使用されていたと見られている。松本副主幹は、「小さいながらも非常に貴重な一品」と評する。

東南アジアとの広範な交流

このほか会場には、赤い瑪瑙(めのう)など、東南アジアにルーツを持つデザインの出土品も見られる。

台湾国内だけでなく、東南アジアや中国大陸とも交流があったことを示唆している。

遺跡名の「Blihun」は、台湾原住民・タイヤル族の言葉で「扉」を意味する。これは、この遺跡が山への入口であると同時に、海を通じた世界への出口でもあったことを象徴している。

西都原考古博物館 松本茂副主幹:

「当時の人々がどんなことを思ってこういったものを作って使って身に着けて、どんな思いで当時の人が亡くなった自分の仲間を葬ったのか、そういったところにも思いをはせて頂けるとうれしいなという風に考えております」

この国際交流展は、11月24日まで西都原考古博物館で開かれている。(観覧無料)

(テレビ宮崎)

鄭重声明:本文の著作権は原作者に帰属します。記事の転載は情報の伝達のみを目的としており、投資の助言を構成するものではありません。もし侵害行為があれば、すぐにご連絡ください。修正または削除いたします。ありがとうございます。