6月13日 イスラエルの攻撃が始まった

・イスラエルがイランの核施設などを攻撃、軍と革命防衛隊のトップが死亡

・イランがテルアビブなどに報復攻撃

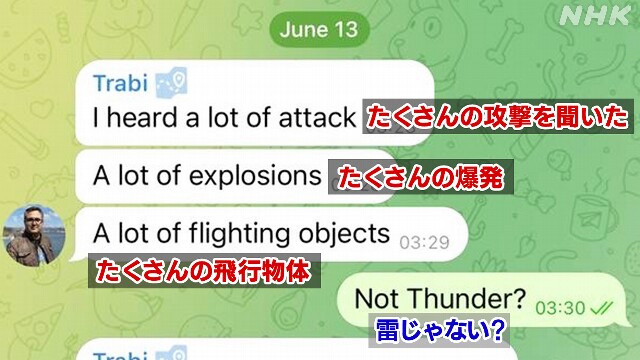

「たくさんの攻撃を聞いた」

「たくさんの爆発」

「たくさんの飛行物体」

午前3時28分、3つのメッセージが立て続けにスマホに届いた。送り主は支局のリサーチャー、トラビ(40)だ。

「雷じゃない?」。まぬけにも当時の私はそう返信している。実は、大きな音は私自身も聞いていたが、そういう悪天候の日なのだと思い込んでいた。

「まったく違う。たった今、イスラエルが攻撃したようだ」

彼はジャーナリスト歴が20年近くになるベテランだ。いいかげんなことを言う人間ではない。

イスラエルの攻撃が迫っていることの前兆はいくらでもあった。ただ、正直、私はうんざりしていた。この半年余り、攻撃の観測は何度も流れては消えている。

2日後の15日に、イランとアメリカの高官協議が予定されていたことも、油断の原因だった。トランプ大統領のディールづくりをイスラエルが潰すわけがない。私はたかをくくっていた。

しかし、そんなことを悔いている場合ではない。東京や関係する支局に一報を入れた。

「テヘランで爆発情報。詳細不明」

イスラエルの標的はイラン各地の核関連施設だった。このときに備え、それぞれの施設を説明する原稿が用意してあった。しかし実際に放送で使う機会がやってくるとは。

軍のトップや核開発に関わる科学者たちが、ことごとく殺害されたことも分かってきた。

多くは寝込みを襲われたようで、その自宅は住宅地に点在しているため、たくさんの市民が巻き添えになっていた。

支局の周辺は無事だったが、どこが攻撃されてもおかしくない。移動には危険が伴う。スタッフには支局に来ないよう伝え、安全な場所に逃げられる場合以外は、自宅にとどまるようお願いした。

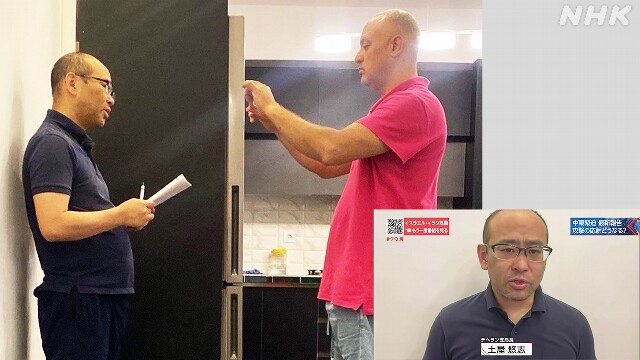

そんな中でも支局に駆けつけたスタッフがいる。勤続18年のカメラマン、メフディ(47)だ。彼は緊急事態に対応できるよう、支局から歩いて5分のアパートに引っ越していた。

午前5時30分、日本に向けてメフディと1回目の中継を出した。その後も中継は続き、この日だけでテヘランから出演は10回を超えている。ただ、その中でも異変が起きていた。

はじめに中継用の通信機材が使えなくなり、スタジオのカメラの映像は送れなくなった。代わりにスマホの通話機能で中継することが決まったが、私も東京の担当者も慣れていない。いらだつ私の声が放送で流れてしまった。

夜になると、イラン側が報復攻撃を始めた。イスラエル側による攻撃も続いているようだ。着弾した音なのか、迎撃している音なのか、花火のような大きな音が聞こえてくる。窓を開けると、赤い飛しょう体が次々に空に昇っていく様子がはっきり見えた。

6月14日 核協議が中止された

・イスラエル軍、イランの防空システムへの攻撃により制空権で優位に立ったと主張

・イランメディア「イスラエルに無人機攻撃」

双方の攻撃が続いた。その対象は、インフラ施設にも及んだ。

15日に予定されていたイランとアメリカの核協議の行方が注目されたが、夕方、アラグチ外相が、協議を行うのは難しいと表明した。その後、仲介国のオマーンが正式に協議の中止を発表した。

長期戦になるかもしれない。

6月15日 2人のスタッフが退避した

・イスラエル軍、イスファハンの核関連施設を攻撃

・テヘランの80以上の標的も空爆と発表

・イランも報復攻撃続ける

この日は、夜間だけでなく、昼間も攻撃が続いた。

支局が入るビルの屋上に出ると、西や南の方角から、大きな音とともに煙が立ち上るのが見えた。スマホで撮影しながら音声を吹き込み、東京に送った。

リサーチャーのトラビから連絡があった。いよいよ身の危険を感じるので、妻の親戚の家があるイラン北部、カスピ海の沿岸に退避するという。

すでに道路にはテヘランを脱出する車があふれていた。移動には4時間を想定していたが、実際には14時間かかったという。

支局の運転手、ハミッド(58)も翌日、カスピ海沿岸に退避した。

頼れる親戚がいるわけではなく、自ら宿を確保しての避難だ。ハミッドは自宅向かいのマンションが攻撃を受けていた。核開発に関わった科学者が住んでいたとされている。

6月16日 久しぶりの街頭取材と退避勧告

・イスラエル軍、テヘランの国営放送局を攻撃

・イランからイスラエル北部にミサイル

日中は静かだった。

日本の外務省によると、この時点で大使館に在留届を出している日本人は380人ほど。国内すべての空港が閉鎖された状況で、多くの人は旅客機の発着再開を待っていた。

会社を経営するイラン人の夫とテヘランで暮らす岡暁美さんに取材をお願いすると、こんな状況でも快諾してくれ、東京の同僚がオンラインで話を伺った。

毎晩、未明まで爆発音が聞こえ、心配で眠れない。スーパーに人が殺到して水などが売り切れた。イランで暮らす日本人が直面する現実と不安をつぶさに語ってくれ、1時間後の「ニュース7」で放送させて頂いた。

この日は“戦争”の開始以降控えていた、街なかでの取材を試みた。カメラマンのメフディと私で近くの通りに出た。

ほとんどの商店は閉まり、人通りが極端に少ない。かろうじて営業していた雑貨店があったので、前で待っていると、買い物客に話を聞くことができた。

25歳の女性は、自分の住む地区で食べ物を売っている店がすべて閉まってしまったため、ここまで歩いてきたのだと説明した。

男の子2人を連れた74歳の男性は、小さな子どもと長距離を移動するのは大変なので、市内にとどまっていると話した。

家族を守るために逃げる人がいれば、家族のために残る人もいる。

インタビュー素材の編集作業を始めた矢先、午後5時を少しすぎた頃だった。

東京から電話があった。テヘランの「第3地区」の一部に、イスラエル軍による退避通告が出たという。

そんな区分けがあることも知らなかった私は、送られてきた地図を見て青ざめた。支局があるのは...第3地区だ。攻撃予定のエリアからは直線距離で1キロほどしかない。

メフディに編集作業をやめてもらい、今すぐこの場所を離れる必要があると伝えた。今は命が優先だ。

メフディから思わぬ提案があった。妻の兄弟がテヘラン近郊に別荘を持っていて、家族と逃げるから、私も一緒に来ないかという。

私には行く先も、移動手段もなかった。選択肢はない。

15分以内に出発すると決めて、同じビルに入っている自分の部屋に戻り、荷造りに取りかかった。衣服に通信機器、充電器、水、そして、お金。

どれくらいの期間ここを離れるのか、想像もつかなかった。考えている暇はない。小さなスーツケースに入るだけ詰め込んだ。

メフディの車で目指したのは、東に50キロほどの町だ。標高5600メートルと、中東で最も高いダマバンド山のふもとだった。

ふだんなら1時間で着く距離だ。道路は同じようにテヘランを脱出する車で、絶望的な渋滞となっている。着いたのは翌日の未明。8時間かかった。

道中、どのガソリンスタンドにも100メートル以上の長い車列ができていて、ぞっとした。

通信環境はますます悪化していた。スマホの通信アプリはまれにしかつながらず、東京ともほぼ連絡が取れなくなった。

第3地区で攻撃を受けたのは、イランの国営放送局だった。

生放送中のスタジオに、大きな音とともに煙が広がる映像が世界に報じられた。

イラン側の発表によると、3人のスタッフが死亡し、多くのけが人が出た。

イスラエル軍の「退避通告」から実際の攻撃まで、1時間半ほどだった。パレスチナのガザ地区で日常的に行われている手法だ。「市民の犠牲を避けるため」に。

それがどれだけ一方的な言い分かは、やられてみるとよくわかる。

6月17日 テヘラン近郊に身を寄せる

・イスラエル軍は新たにイラン軍の幹部を殺害したと発表

・イランからも数十発のミサイルが放たれたと伝えられる

退避生活が始まった。

メフディの妻バハルさんが遅い朝食を用意してくれた。3歳と9歳の男の子と並んで食べる。これ以降、毎日3食、私の分のご飯も出してもらうことになった。

ありがたさが身にしみる。同時に、食料にも限りがある中、肩身が狭い。

イランは、もともと取材用の入国ビザを取るのが難しい国だ。何か事件が起きてもすぐには応援のクルーが入ってこられない。

基本的にひとの助けは期待できない。イランに関わるニュースはすべて、自分で対応するつもりでやってきた。

でも、この頃にはもう原稿を書くことは、ほとんど不可能になっていた。通信環境の悪化で、書いても東京に送れないし、そもそも書くための情報にアクセスできない。

今、何が起きているのか、自分自身わからない。

この頃イランのニュースを書きつないでいたのは、東京や中東の同僚たちだ。そのために必要な情報を提供していたのが、先にテヘランから退避していたリサーチャーのトラビだった。

しかし彼自身もネットから遮断され、やがて私たちとの連絡もままならなくなった。

もう1人のリサーチャー、ファルザネ(31)は、イスラエルの攻撃が始まったとき、たまたまバンドのコンサートを見に、隣国トルコに出かけていた。

イランの空港が閉鎖され、国外にとどまっていたファルザネはネットから遮断されていないがゆえに、スタッフの中で最もイラン国内の情報にアクセスしやすくなっていた。

そのメモなどをもとに原稿が書かれる形で、ニュースがぎりぎり成り立っていた。

昼過ぎ、日本政府がイラン全土の危険情報をレベル4(退避勧告)に引き上げた。テヘランにある日本大使館が、アゼルバイジャンに退避するバスを手配するという。

出発は2日後。判断を迫られた。

私はすでに攻撃が続くテヘランを離れ、さしあたって命の危険はないと思われる場所にいる。バスに乗るために、危険なテヘランに戻るのは、本末転倒と思われた。

移動手段がないという事情もあった。メフディに、私1人のためにテヘランまで車を運転してくれなどとはお願いできない。テヘランに向かうタクシーが見つかる保証もない。

一方で、今回の退避バスに乗れなかった人たちのために、大使館が第2陣の用意を検討しているという情報もあった。

こうした状況を東京にも説明し、ひとまず、この場所にとどまる方針が確認された。

6月18日 こういうのは何度も見た

・米トランプ大統領「やるかもしれないし、やらないかもしれない」

アメリカがイランの核施設を攻撃する可能性が伝えられた。

トランプ大統領はSNSへの投稿で、イランに無条件降伏を求めた。最高指導者ハメネイ師について「今のところは彼を殺害するつもりはない」などとも書き込んでいた。

ハメネイ師は声明を出して「イランは降伏する国ではない。軍事介入は取り返しのつかない損害をもたらす」とけん制した。

私は何度もこういう場面を見てきた。ハメネイ師が強硬な発言をし、もう対話の道は閉ざされたのかと思いきや、直後に外相がイランは対話を望んでいると話す。

最高指導者も含めて、役割分担なのだろう。特に、ハメネイ師の発言は対外的なメッセージに見えて、多分に国内向けの意味合いが強い。

アラグチ外相は連日、周辺のアラブ諸国やヨーロッパ各国などに電話攻勢を続けていた。

自分たちでは戦いを止めようがない中、第三者の手を借りて事態を収束させる道を探っているようだ。

この日、日本では「クローズアップ現代+」が放送され、私は退避先から最新の動きや見立てを話した。

6月19日 テヘランに戻るべきか悩む

・イスラエルが数十の軍事目標や核施設を攻撃と発表

・イランの報復攻撃で イスラエル南部の病院に被害

・米トランプ大統領「2週間以内に行動するかどうか決断」

日本人の国外退避が始まった。第1陣の66人が、大使館が用意したバスで、アゼルバイジャンの首都バクーに向かった。

退避のシミュレーションは、イランに駐在する日本人なら誰もが行っていたはずだ。万が一、核施設が攻撃されたとき、国外に退避するならどこに向かう?という話題は、日本人どうしで会食するときなどに度々、議論になっていた。

イランの隣国のなかでも、アゼルバイジャンは、治安、ビザの取得しやすさ、国境までの距離、首都までの距離などから、有力候補とみなされていた。

実行する日が来ると、本気で考えていた人はどれだけいただろうか。

メフディがいったんテヘランに戻ると言い出した。

あすにも家族とテヘランに向かい、食料や身の回りのものを調達するつもりだという。退避するとき、連れてこられなかった飼い猫にエサをやるのも大きな理由だという。彼らにとっては家族の一員で、ずっと心配だったはずだ。

一家の食料の減り方は、私がいる分、スピードが早い。これ以上、負担をかけるわけにはいかないように感じていた。

そこにもう1つ動きがあった。日本大使館が退避のための第2陣のバスを出すことを決めたのだ。

出発は2日後。あすまでにテヘランに戻ることができれば、間に合う。

6月20日 テヘランの日本大使館に移動

・イスラエル軍はイランのミサイル工場などを空爆したと発表

・イランが撃ったミサイルがイスラエルの住宅地に着弾

数日ぶりのテヘランは、異様な静けさだった。車どころか、道を歩いている人が見当たらない。街から人の気配が消えている。

自宅で降ろしてもらう。ぐずぐずしてはいられない。夜になれば、またイスラエルの攻撃が始まる可能性が高かった。

いよいよ本格的な退避になることは間違いない。今度は大きめのスーツケースに服を入るだけ詰め込んだ。

次に会えるのがどれくらい先なのか、正直わからない。互いの無事を祈ってメフディと別れた。

日本大使館ではすでに館員のおよそ3分の2が退避し、残った10人ほどが退避オペレーションの対応などにあたっていた。

通信環境の悪化で、メールが受信できていない可能性があるので、一人一人と電話やメッセージで連絡を取ろうとしているという。つながらないことの不自由さが身にしみていた私には、途方もない作業に思えた。

ふだん大使館の文化イベントなどに使われるホールで一夜を過ごした。

電源が取れる壁際に、貸して頂いた寝袋とふとんを敷いた。横になると、気が抜けた。思えばこの数日、あっちに行ったりこっちに行ったりと翻弄されっぱなしだ。常に緊張を強いられていた。

6月21日 国境へのバスに乗る

・イスラエル、イラン双方の攻撃続く

国外退避の第2陣には、私も含めて21人が参加した。日系企業などの駐在員の多くはすでに第1陣で脱出していた。今回の大型バスに乗り込んだのはイラン人と結婚した日本人やその家族が中心だった。

万が一、今後も同じようなオペレーションがあった際の安全に関わるので、退避ルートなどについて詳細は書けないが、道中は拍子抜けするほど、順調で快適だった。

車内はクーラーがきき、定期的にサービスエリアにも止まった。一時期、混み合っていた道はすいていて、予定よりも早いおよそ9時間で、国境についた。

全員が出入国手続きを終えたころには、すっかり暗くなっていた。付き添いの大使館員2人は私たちの脱出を見届け、来た道を引き返していった。頭が上がらない。

首都バクーのホテルは日本大使館の入るビルのとなりだった。費用は各自の負担で、希望者を対象に部屋を確保してくれていた。

6月22日 アメリカがイランを攻撃した

・午前3時半、トランプ大統領がSNSで、イランの核施設3か所を攻撃したと発表

アメリカがイラン本土を攻撃したのは初めてのことだ。

イランは、イスラエルともアメリカとも敵対するが、両者との距離感には大きな差がある。イスラエルについては、そもそも国家として認めていないので、対話の余地すらないが、アメリカとは直接的にしろ間接的にしろ、常にさまざまな交渉をしてきた。

そのアメリカが紛争の当事者になってしまった。しかも核施設への攻撃だ。

イランには厳しい反応が待っていた。イギリスやドイツはイランに自制を求めた一方、アメリカを非難はしなかった。

日本の石破総理大臣は翌日の会見で「イランの核兵器保有を阻止するという決意を示したものだと考えている」と述べた。

イランは国際的な取り決めである「核合意」を逸脱して、ウラン濃縮活動を進めていた。ただ、それはトランプ政権が1期目に「核合意」から離脱したことへの対抗策として始めたものだ、というのがイラン側の理屈だ。

6月23日 イランの報復は限定的だった

・イスラエル軍はイラン国内の6つの空港を空爆したと発表

・イラン側によるミサイル攻撃も断続的に続いている

イランがアメリカにどんな報復をするかが焦点となっていた。そのイラン国内では怒りの声がうずまいている。

中継では「アメリカとの本格的な軍事衝突は望んでいないはず。体面を保ちながらも、さらなる反撃を招かない程度の報復措置を検討しているだろう」という見立てを伝えた。

私の頭には、赴任したばかりの頃にインタビューしたイランのある元外交官の言葉が浮かんでいた。

「イランは現実主義で動く国だ。イデオロギーの国だと思うと見誤る」

夜、イランはカタールにある米軍基地に報復攻撃を実施。トランプ大統領「事前に通告があった」と述べ、イラン側に感謝の意を示した。

6月24日 突然の発表

・トランプ大統領「イランとイスラエルが停戦で合意」と発表

あまりの目まぐるしい展開に、ついていけなくなりそうになる。

テヘランでは昨夜から未明にかけて、これまでで最も激しいイスラエルの攻撃があったとも伝えられていた。

「12日間戦争」と呼ばれるようになる軍事衝突は、ともかく終わった。イスラエル側は28人、イラン側は1062人が死亡したと発表している。

取材後記

イスラエルとイランの停戦は一応、今も維持されている。テヘラン支局員は全員、無事に自宅に戻った。そして、私は3年間の任期を終え、日本に帰国する準備をしながら、これを書いている。

おととし始まったパレスチナ・ガザ地区の戦闘は次第に中東各地へ飛び火し、ついにはテヘランが一時的とはいえ、戦場になった。イランが誇った地域への影響力は急速にそがれ、中東の勢力図は明らかに塗り替えられつつある。

今回の事態を招いたのは、イスラエルを挑発・刺激してきたイランの自業自得だという声は、イラン国内にもある。

ただ、私は3年間の取材を通じて「欧米と仲良くしたい」「制裁を取り払い、普通に世界と取り引きできるようになりたい」というのがイランの本音だと確信している。実際、去年には欧米との関係改善を掲げる政権も誕生していた。

軍事力に頼る解決以外に道はなかったのか、という思いは今も拭えない。

(6月13日から6月24日にかけておはよう日本やニュース7などで放送)

土屋 悠志

2005年入局 函館局 福岡局

カイロ支局 松江局などを経て現所属

鄭重声明:本文の著作権は原作者に帰属します。記事の転載は情報の伝達のみを目的としており、投資の助言を構成するものではありません。もし侵害行為があれば、すぐにご連絡ください。修正または削除いたします。ありがとうございます。