サタデーウオッチ9(9月20日放送予定)

「裏ワザ」「おすすめ7選」あふれる攻略法

9月中旬、閉幕も近づいた万博会場。

大混雑のなか、多くの来場者が頼りにしていたのは、スマホのSNSだった。

来場者

「SNSで出てくる、おいしそうなお店に行きたい」

「見どころとかパビリオンの待ち時間を調べています。何も情報がないと、ただウロウロして終わっちゃうので」

SNSには、おすすめのパビリオンや予約の裏技など「攻略法」が数多く投稿されている。

“非公式マップ” いったいどんな人が?

会場で多くの人が手にしていた紙の地図。これも実はSNSから生まれたものだった。

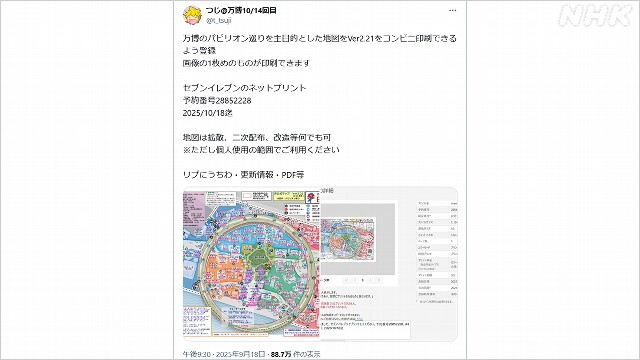

“非公式マップ”という名前でXに投稿され、無料でダウンロードできる。

どのパビリオンが当日でも入場できるか、予約が開放される時間など、細かい情報が書き込まれ「公式よりもわかりやすい」とSNS上で拡散して爆発的に広まっていた。

このマップを作ったのは、万博ファンの50歳の会社員、つじさん。

4月に初めて万博を訪れたあと、効率的にパビリオンを回りたいと、自分のために作成したという。

ところがXに投稿すると、リポストがリポストを呼び、あっという間に話題に。

つじさん

「投稿の閲覧数が100万とかいったりしているので、結構驚きの状態です。たくさんの人にすごい役に立ちましたと言ってもらって、モチベーションはすごいいただいています」

本業は上下水道施設の設計

つじさんの本業は上下水道施設の設計で、顧客向けの説明資料を作る際に、設計図の上に施工方法などの情報をわかりやすく載せるスキルが生かされたという。

目まぐるしく変わる万博の最新情報を、公式HPはもちろん、ネットやSNSから集めて反映させ、毎週マップを更新。コンビニでも印刷できるように登録し、これまでに70万部以上印刷された。

個人の利用を前提とした“2次創作のようなもの”という位置づけで、つじさんには1円も入らないが、家族も応援してくれているという。最新の情報をきめ細かく発信するつじさんのアカウントは、万博前に約200人だったフォロワーが15万人を超えた。

ちなみに、会社にはマップのことを伝えていなかったが、ある日、どこかで非公式マップを目にした上司から「この資料の作り方は、つじくんやろ」と指摘され、会社じゅうに広まったそうだ。

つじさんの非公式マップは、ファンによってどんどん発展を遂げている。

つじさんが開放したマップのデータを元に、別のユーザーたちが「ビールマップ」や「アイスマップ」を制作したのだ。会場内のパビリオンなど、各国の味が楽しめるスポットがまとめて発信されている。

つじさん

「いろいろな人のアイデアで進化していくのがおもしろく、会期中も日々変化していく万博をいかに楽しむか、参加感をみんながすごく強く持っていると思います」

万博会場で検索されたワードは?

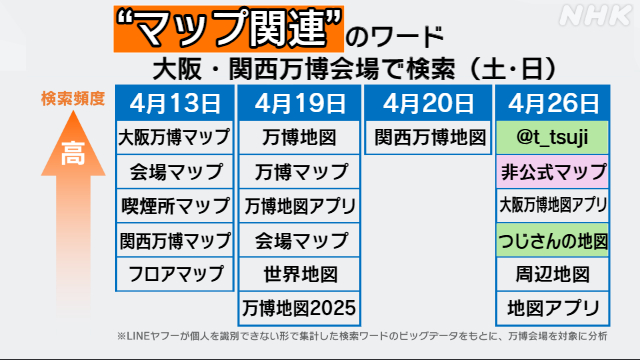

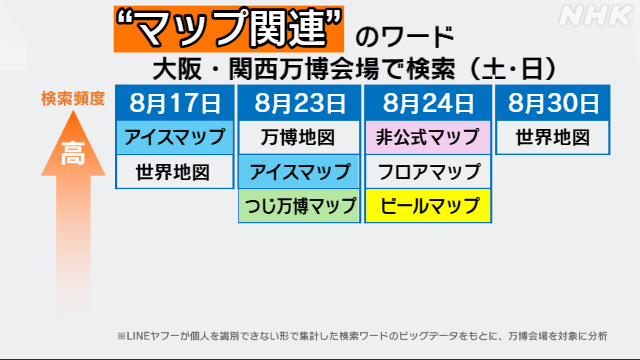

こうした「非公式マップ」の広がりは、ネットの検索ワードにも現れていた。

NHKとLINEヤフーは、個人を識別できない形で集計した検索ワードのビッグデータをもとに、夢洲の会場を対象に万博の開幕初日の4月13日から9月7日にかけて検索されたワードを分析した。

マップ関連のワードを抽出すると、開幕から2週間ほどは公式のマップを検索する動きがみられたが、4月下旬以降のワードをみると「つじさんの地図」が現れた。

世界のビール・アイスを味わいたい

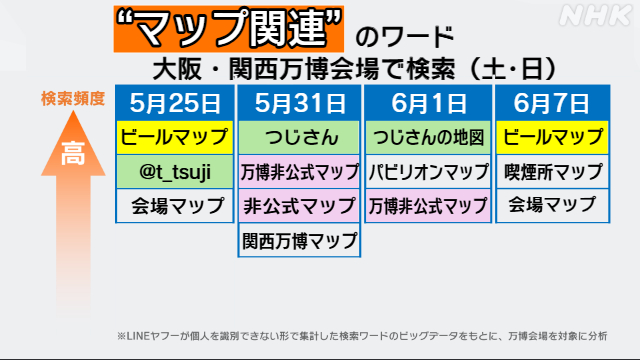

さらに日が進んだ、5月の下旬、梅雨前の時期には「つじさんの地図」に加えて「ビールマップ」が検索されるように。世界各国のビールがどこで購入できるのかがまとめられたものだ。

そして、暑さ厳しい8月に入ると、各国のアイスがどこにいけば楽しめるのかが分かる「アイスマップ」が検索されるようになった。

万博をより楽しむために来場者自身が作成した地図が、広く活用されていることが、検索ワードからもわかった。

「LINEヤフー」が個人を識別できない形で集計した検索ワードのビッグデータをもとに、対象とした地域で全国と比べてより多く検索されたワードを日ごとに抽出・分析。

来場者が投稿 リアルタイム待ち時間

さらに、パビリオンやレストランの待ち時間などの情報が、手元のスマホでリアルタイムで得られるサイトも人気を集めている。つじさんのマップからもQRコードで飛べるサイトだ。

このサイトも、静岡県の会社員の20代の男性が開設したもので、会場に訪れる人がSNSに投稿した待ち時間が反映される仕組みになっている。

1日あたり3800件ほどのSNSの情報からパビリオン名や待ち時間などを抽出し、サイトにリアルタイムに集約される仕組みで、サイトの閲覧数はこの1か月で740万回を超えている。

サイトを運営する男性

「サイトのアクセス数が大きく増え、常に予想外でずっと驚いています。万博に訪れる人にとって頼りになる必要なものを作れて、やってよかったと感じています。公式の足りない部分をうまく補完できたのではないかと思います」

みんなの経験を集め ゲートを“突破”

来場者たちの経験と工夫が、SNSやインターネットを通じて、ある種の情報インフラとして広がっていく様子も見られた。

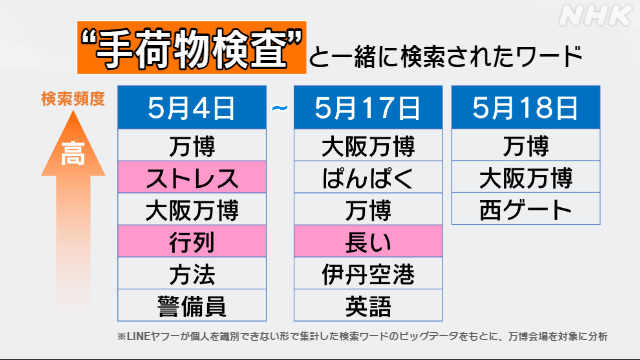

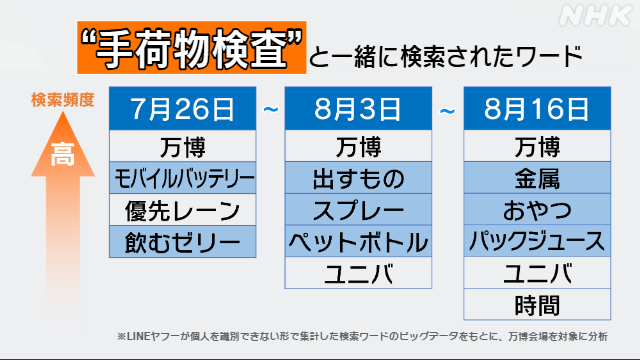

「手荷物検査」と一緒に検索されたワードを調べてみると、開幕間もない5月では「手荷物検査 ストレス」「手荷物検査 行列」「手荷物検査 長い」など、入場前の手荷物検査の通過に時間がかかっていることに対するワードが目立っていた。

これが7月以降になると「手荷物検査 モバイルバッテリー」「手荷物検査 スプレー」「手荷物検査 ペットボトル」「手荷物検査 出すもの」など、手荷物検査の時に気をつけるべき持ち物は何か、具体的に調べるようなワードに。

Xでも「手荷物検査を早く済ませるためにビンやカンは持ち込まない」とか「ペットボトルは封を切っていると中身の検査があるので、未開封がよい」といった、スムーズに検査を済ませるためのアドバイスが多く投稿されていた。

来場者たちの経験と工夫が、SNSを通じて生かされていたのだ。

ファンが命を吹き込んだ「こみゃく」

今回の“SNS万博”を象徴するものがもうひとつある。爆発的に人気が広がっている「こみゃく」だ。

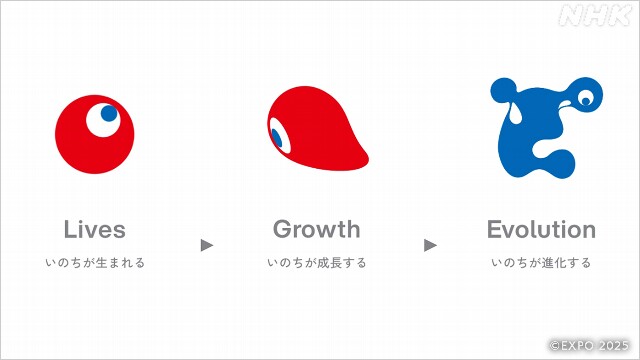

赤と青の目玉の奇妙な生き物のようにも見える。公式キャラクターの「ミャクミャク」にちなんで「こみゃく」という愛称で呼ばれている。

この「こみゃく」にはもともと「ID」という名称がある。万博の会場装飾など、空間を彩るデザイン要素として考案された。

ところが、SNSを中心に「こみゃくかわいい」などと人気が沸騰。

ファンがネイルアートやキーホルダー、アクセサリーなどを作って、写真や動画などを次々に投稿したり、百貨店もグッズを販売するなど、ひとつのムーブメントに発展していった。

こみゃくに見立てた、赤や青に着色したうずらの卵を入れた弁当。この画像をインスタグラムに投稿した40代の女性は「進化したり、変形したり、キモかわいいような…おしゃれなアートになっていて好きなキャラクターです」と話していた。

「ひらがなのほうがいいよね」

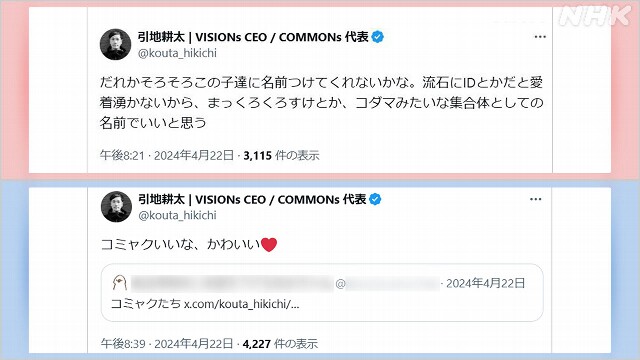

「こみゃく」の愛称がついたきっかけは「ID」などのデザインシステムを考案したチームを統括する、引地耕太さんのXの投稿だ。

「この子たちに名前を付けてくれないかな」との投稿に、リポストで「コミャクたち」という案が寄せられ、その後「ひらがなのほうがいいよね」などとやりとりをしながら誕生したという。

はじめはささいなやり取りだったが、この愛称がSNSで人気を得るに従ってリアルでも「こみゃく」と広く呼ばれ、さらに親しまれていったという。

万博のデザインシステムや会場装飾などのクリエイティブ面を統括

クリエイティブディレクター 引地耕太さん

「最初はネタのように遊んでいたのですが、僕らのチームも協会の人たちも言いはじめ、次第にネットの動きがリアルに感染していくような、一般の人たちの文化みたいものが公式のほうに浸食するという『逆流現象』みたいなことが起きた。歴史的な出来事だったと思います」

「こみゃくは、僕らが作ったものにかけ算して、一人一人がさらに新しいものを生み出していった。ネット上だったり、お弁当のようなリアルの場であったりして、またリアルがオンラインに戻ってくるような広がりもある。まさに種が芽吹いて花が咲いている。

僕らも、誰かが考えたものからインスピレーションを受けて公式的なものを生み出すこともあり、皆さんとのやりとりが少なからず影響を与えているという意味でいうと、万博会場でできたものも皆さんと一緒に作ったものじゃないかと感じています」

こうしたSNSの盛り上がりについて、博覧会協会の高科淳副事務総長は「SNSは万博の盛り上がりに非常に大きく寄与している。発信していただいた方に非常に感謝しています」と話している。

問われた運営側の情報発信

多くの人がネットやSNSで情報を発信し、またそこから情報を得ることで楽しみを広げている万博。

しかし、その一方で、会場では、高齢者を中心にSNSを使いこなせず、途方に暮れているという声も多く聞かれた。

来場者

「SNSは難しくてできません。みんな子ども任せです」

「携帯の苦手な者にとっては、ちょっと苦痛かもしれません。若い人におんぶにだっこで、私たち年よりだけでは無理です」

こうしたさまざまな情報の発信に関しては、運営側の対応が問われる事態も発生した。

8月13日に地下鉄の運転見合わせで多くの来場者が帰宅困難となった際には、公式の情報が滞り、来場者から「何が起きているのか分からなかった」という声が相次いだ。

博覧会協会は記者会見で「アナウンスのタイミングが適切だったかなど、今後検証していかなければならない」と述べて、来場者への情報発信のあり方など、対応を検証していくことにしている。

SNSに翻弄されるケースも

さらに取材を進めると、SNSを使ったことで誤った情報に振り回されたというケースもあった。

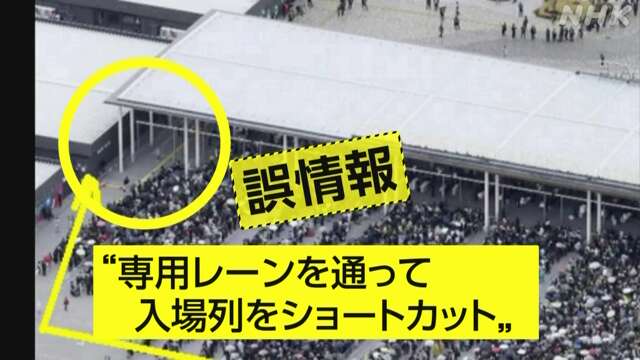

4月から11回万博に訪れているという20代の男性は「入場の待ち時間が少ないレーンがある」というネット上の画像を信じて、会場で探し回ったが、レーンは見つからず、途方に暮れたという。

私たちが現場で確認すると、元の画像の空いているように見えたレーンは、車いすの人などのための優先レーンだった。

万博を訪れた20代男性

「記載はブログだったが、SNSでも拡散されていたことから正確な情報だと思った。現地ではスタッフに尋ねて探したが、スタッフは困惑するばかりで、その後誤った情報だと気づいた」

また、別の日にルーマニアパビリオンに入りたいと近くまでいった時に、SNSに4時間待ちだという投稿があったため、入場を諦めたという。

しかし、その後、実際には1時間弱で入れたという情報があり、不確かな情報に翻弄され思うように楽しめなかったと話した。

万博を訪れた20代男性

「ネットの情報を信じすぎていました。諦めたルーマニアパビリオンにも並んで入っておけばよかったなと思いました。情報をキャッチするためにSNSは必要不可欠と感じていますが、行ったことがない人からすると情報が正しいかどうかを判断することは難しいと思います」

SNSが果たした役割と今後の課題は

だれもが楽しめる空間、イベントを目指す万博、今回の万博はその理想の姿への課題と希望の両面を私たちに突きつけた。

今回の万博のSNSの役割について引地さんは次のように話す。

引地耕太さん

「今回の万博はこれまでの国家的なイベントと違って、初めてのSNS万博という形で、SNSがかなり活発に使われていると思います。驚いたのは、われわれクリエイター側だけではなくて、一般の人たちもお祭りに参加するように一緒に発信していく、公式が足りていないところも補足する形で一般の人が何か作って参加するというのが非常に特徴的だと思っています。双方向でお互いが発信して、それでさらに盛り上がりができて、ある種、新しい価値を共に創っているのではないでしょうか」

「一方でブランド的なデザインとデジタルツールの使いやすさが別々に進んでしまい、一貫した体験になっていたかというと足りなかった部分がまだあったのではないかと感じています。こういった公的なプロジェクトのシステムの全体設計をどう行っていくかを考えていかないといけないのではないかと思っています」。

夢洲は熱かった

「難しい…わからない…」

激しい予約争奪戦と情報戦に圧倒され、行く気力を失いかけていた私。正直なところ、公式がもっとわかりやすく情報発信してくれたら、とも思った。

しかし、万博ファンとして名をあげた“中の人”たちに話を聞いてみると「完璧ではないからこそ、自分たちの出番だ!」と、情熱を燃やしているように感じた。

生命体のように絶えず形を変える万博を、いかに自分らしい形で取り込み、発信するか。その熱量のせいで、夢洲はあんなに熱かったのかもしれない。

(取材班:藤原哲哉・藤目琴実・齋藤恵二郎)

鄭重声明:本文の著作権は原作者に帰属します。記事の転載は情報の伝達のみを目的としており、投資の助言を構成するものではありません。もし侵害行為があれば、すぐにご連絡ください。修正または削除いたします。ありがとうございます。