「プラザ合意」はアメリカの貿易赤字が膨らみ、日米の貿易摩擦が激しくなったことなどを受け、1985年9月22日、日本やアメリカなど当時のG5=主要5か国がニューヨークのプラザホテルで行われた会合でドル高の是正で一致し、その後、外国為替市場への協調介入を実施しました。

プラザ合意によってドル高は是正される一方、想定を超える急激な円高をもたらしました。

合意前は1ドル=240円台だった円相場はわずか1年で150円台となり、輸出企業の採算悪化で日本経済は「円高不況」に陥りました。

また、経済を立て直そうと政府・日銀が行った財政出動と金融緩和は、その後の「バブル」の発生と崩壊につながったとされ、戦後日本経済の大きな転換点となりました。

1995年には1ドル=79円台まで円高が進み、対応に苦しんだ日本企業は生産拠点の海外移転やコスト構造の見直しを迫られる一方、産業の空洞化も進み、経済は長期停滞を余儀なくされました。

その後、円相場は2012年に転機を迎え、当時の安倍政権が掲げた経済政策「アベノミクス」と、日銀の大規模金融緩和策のもとで円安が進みます。

さらにコロナ禍をへて世界でインフレが進む中、低金利の円は値下がりが加速。

去年は1ドル=161円台まで円安が進み、日本経済は円安がもたらす原材料価格の上昇など、新たな課題に直面しています。

一方、最近では為替をめぐる情勢が一段と不透明になっています。FRB=連邦準備制度理事会に圧力をかけるトランプ大統領の強引な手法や、他国との協調路線ではなくアメリカ第一主義を掲げた政策などで、基軸通貨=ドルの信認が揺らいでいるという指摘も出ています。

為替に揺さぶられず、どのように成長を持続するかという日本経済の課題は、プラザ合意から40年たった今も続いています。

40年の為替推移

1985年のプラザ合意の前、円相場は1ドル=240円台で推移していましたが、合意を受けてわずか1年で150円近くまで円高ドル安が急速に進みました。

想定を超える勢いで円高ドル安が進んだこともあり、プラザ合意の2年後には為替の安定に向けた先進各国の協議が行われましたが、それでも円高の進行は止まりませんでした。

バブル経済が崩壊したあとも円高は進み、1994年には戦後初めて1ドル=100円を突破、1995年4月には79円75銭と当時の最高値を記録します。

その後は行き過ぎた円高ドル安を受けて協調介入が行われたことや、日本の不良債権問題、それに金融システムに対する不安などもあって円安基調となり、1998年には1ドル=147円台まで円安ドル高が進みました。

ところが2007年になるとアメリカのサブプライムローン問題、2008年9月のリーマンショック、2011年のギリシャの財政危機と、世界を巻き込む金融不安が相次ぎ、ユーロやドルに対して円を買う動きが強まって、2011年10月には1ドル=75円32銭をつけ史上最高値を記録しました。

しかし円高の流れは、2012年後半に変わります。

さらに、当時の安倍政権が掲げた経済政策=「アベノミクス」のもとで日銀が異次元の大規模金融緩和策を打ち出すと、円安傾向が強まりました。

その後は1ドル=100円台から120円台で推移した円相場ですが、新型コロナの世界的なパンデミックをへてインフレが各国で進むと、市場では低金利が続いていた円を売る動きが強まり、2022年以降は円安が加速します。

そして去年7月には1ドル=161円90銭台と、プラザ合意翌年の1986年以来となる水準まで円安が進みました。

その後も円安の基調は続いていて、ことしに入ってからは1ドル=140円台から150円台で推移しています。

市場規模の変化

プラザ合意などがあった1980年台と比べると、世界の外国為替市場の取引規模は大きく膨らんでいます。

BIS=国際決済銀行の調査によりますと、2022年4月時点の1日平均の取引額は、およそ7兆5000億ドルとなっています。

比較が可能な1989年の調査ではおよそ5300億ドルで、比較するとこの30年余りの間にその規模は14倍余りに拡大しています。

この間、貿易の決済などのために円やドルを売買する輸出入業者やメーカーなどのいわゆる実需勢だけでなく、ヘッジファンドをはじめとする機関投資家が増えたほか、手元資金が少なくても多額の取り引きができるFX=外国為替証拠金取引を行う個人の投資家も存在感を高めています。

市場規模が拡大し、取り引き参加者の多様化も進む中で、プラザ合意のころと比べて市場介入のような形で人為的に為替の水準を調整することは難しくなっているという指摘も出ています。

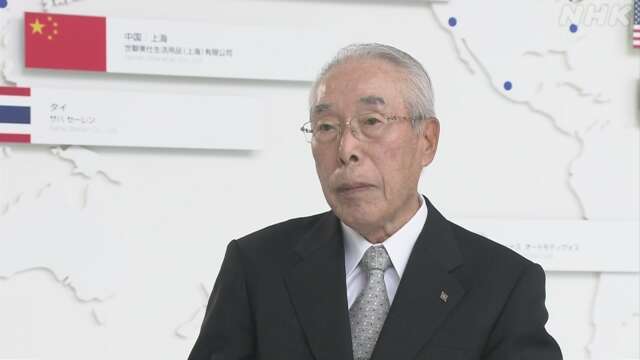

交渉に関わった行天氏 プラザ合意を振り返る

当時、大蔵省の国際金融局長として交渉に関わった行天豊雄三菱UFJ銀行名誉顧問は、「プラザ合意」について次のように振り返っています。

ドル高の是正に向けたプラザ合意が行われた背景については「アメリカの赤字の問題が国際的な課題になっていて、それを背景にアメリカでは保護主義の動きが強くなっていた。大きな背景の1つがドルが高すぎる、強すぎるんだという印象があったと思う。それをなんとかしなければならない、そのためには国際的な協力が必要だという共通認識があった。アメリカの議会ではいろいろな法案が出され、日本を相手にした保護主義の動きもあった。日本としてもアメリカへの輸出が抑えられてしまうと非常に困るので、なんとか協力しなければならないという感覚はあった」と振り返りました。

しかし、その後急速に進んだ円高については「当時は1ドル=240円くらいでドルが高すぎるという感覚はあった。プラザ合意の準備段階で5か国で話し合ったときも、ドルに対する円相場は平均して10%とか15%ぐらいの修正が望ましいだろうという感じはあり、最初は協調介入が非常に成功したが、その次にはコントロールができない状態になってしまった。為替相場は当局だけが交渉してもそのとおりにはならず、経済の実態、市場の実態というマクロ経済の原因で動くものであり、経済の実態に反した形でいろいろ動かそうとしても無理だという原則は認められたのではないか」と述べました。

また、プラザ合意後の日本経済について行天氏は「経済が輸出主導型だと為替相場の動きに影響され、円高や円安に苦労することになる。輸出主導型の成長を変えて、内需を中心に国内の貯蓄を投資に使ったり、雇用を増やす方に使ったりするという成長モデルにシフトするべきではないかという声があがっていたわけで、日本には大きな選択肢が突きつけられた。その後の対応については選択の失敗、するべきことをしなかったと言えるかもしれない。その1つが円高反対だ。本当は輸入のためには円高はいいはずだが、戦後の経済発展のパターンから生まれた固定観念だったかもしれない。日本が円高を受け入れるという選択肢はなかった」と振り返りました。

一方、現在のアメリカも巨額の貿易赤字を抱えていて、トランプ大統領はたびたび為替に言及し「日本の円であれ中国の通貨であれドルに対して通貨を下落させるとアメリカにとって非常に不公平で不利な状況をもたらす」と述べるなど、円安をけん制したこともあります。

これについて行天氏は「プラザ合意のときのような国際的な環境ではない。通貨での国際協調というのは今はゼロでしょう。そんな時代ではない」と述べました。

また、「どこかの国の通貨が基軸通貨になるというのは考えてみればおかしい。基軸通貨の国になったら赤字を抱えなければならない。アメリカも同じで、だんだんほころびが出てきた結果、今のような状況になっている。特にこれから米中による世界の覇者の地をめぐる戦いがいよいよしれつになってくることを考えれば、世界の通貨制度は安定しないだろう。1970年代でブレトンウッズ体制が壊れてしまったときから、世界がある意味秩序がなくなってしまった。そういうときに通貨の面だけで秩序を取り戻ししましょうと言ってもそれは難しい」と話しています。

その上で、今の日本経済に求められることについては「そろそろ為替相場の問題に振り回される時代は終わったという感じにならないといけない。日本の輸出はドル建てが多いが、日本のように輸出力が強くてシェアも高い国はもっと貿易を自国通貨建てでするような努力をすべきだ」と指摘したほか、国内のインフラ更新など内需を強くする取り組みが必要だという考えを示しました。

さらに「プラザ合意後の円高も、マーケットは『一体この国はどっちに進んでいるのか』と思って見ていただろう。日本が進む方向についてマーケットがどのように判断するかで日本の将来が決まる。変わることを恐れない、変わらなきゃいけないと思うことだ」と述べ、市場に対して経済成長の戦略を明確に示すことが重要だと強調しました。

企業はどう対応

プラザ合意後に進んだ円高で、企業はそれまでの戦略の大きな見直しを迫られました。

福井県に本社がある1889年創業の繊維メーカー「セーレン」は、アパレル向けの染色加工が主力でしたが、プラザ合意後の急激な円高で輸出が不振となり、売り上げが大きく落ち込みました。

この会社のCEOを務める川田達男さんはプラザ合意の2年後、会社が存亡の危機に直面する中、経営を任されました。急激な円高が進む中、当時、川田さんが取り組んだのが多角化と海外進出です。まず、アパレル以外に、当時市場が急拡大していた自動車に注目し、カーシートの事業を始めました。

さらに、為替の影響を抑えながらメーカーへの納品を少しでも早くするため生産拠点の海外進出も進め、アジアや北米ヨーロッパなど9か国に進出。海外の売り上げ比率は75%に達しています。

プラザ合意当時の教訓をいまも経営に生かしていて、事業分野を小型の人工衛星や半導体のシリコンウエハー加工などに広げるなど、多角化を進めています。

川田CEOは「為替の影響を受けにくくするために海外で現地で生産販売を思い切って進めてきたし、これからも進めていきたい。世の中のニーズにしっかり対応できるお客様に評価される商品を提供できれば、為替とか環境が変わっても、そんなに影響を受けることはない」と話していました。

当時との共通点を指摘する声も

1985年のプラザ合意当時、アメリカは貿易赤字と財政赤字という「双子の赤字」を抱えていました。

1980年代のアメリカは当時のレーガン政権が「レーガノミクス」と呼ばれる経済政策を進めましたが、大規模な減税と軍事費の増大で財政は悪化していました。

さらに経済政策のもとで消費が活発になるにつれ輸入が増加し、貿易赤字も拡大。インフレを抑え込むための高金利政策でドル高も進み、貿易赤字はますます大きくなりました。

こうしたことが、ドル高の是正で当時の主要5か国が協調する「プラザ合意」につながっていきます。

プラザ合意から40年がたった現在もアメリカ経済は貿易赤字に直面しているほか、ドル高の傾向にもなっていて、専門家からはプラザ合意の当時と共通点があるといった指摘が出ています。

現在、トランプ大統領は“貿易の不均衡を是正”し赤字を解消する手段に「関税」を位置づけ、日本をはじめ各国への措置を次々と打ち出しています。

一方、ドル高の是正については、ユーロの誕生や中国の人民元の台頭のほか、市場規模も大きくなり、40年前のように各国が協調して対応するのは極めて難しいとみられています。

世界経済の構図や各国の関係、為替を含む国際金融市場が40年前と大きく変わる中、長年の課題を抱えるアメリカに日本はどう向き合うべきか、今も模索が続いています。

鄭重声明:本文の著作権は原作者に帰属します。記事の転載は情報の伝達のみを目的としており、投資の助言を構成するものではありません。もし侵害行為があれば、すぐにご連絡ください。修正または削除いたします。ありがとうございます。