国土交通省は地方整備局発注の全国の土木工事で7〜8月に「夏休み」を可能にする。工事を休む必要性を受注者が国と協議できると発注仕様書に明記する。休み中は工事の準備などに充て、状況に応じて工期延長も認める。建設業に多い熱中症被害を防ぐ取り組みとして民間工事への波及を狙う。

炎天下の作業が多い道路や河川などの工事を想定する。関東地方整備局宇都宮国道事務所が試行済みで、2026年度から全国に広げる。地方整備局と受注者が協議し、数週間から2カ月ほどの休みを設定する。

工期への影響が最小限になるよう工夫し、やむを得ない場合は工期の延長も認める。都道府県や自治体にも情報提供し、同様の取り組みを後押しする。

試行では7月時点で6件に適用した。受注者や作業員から「社員の健康管理に寄与した」や「休暇を取得する時期の自由度がお盆期間以外にも広がった」といった声が寄せられた。

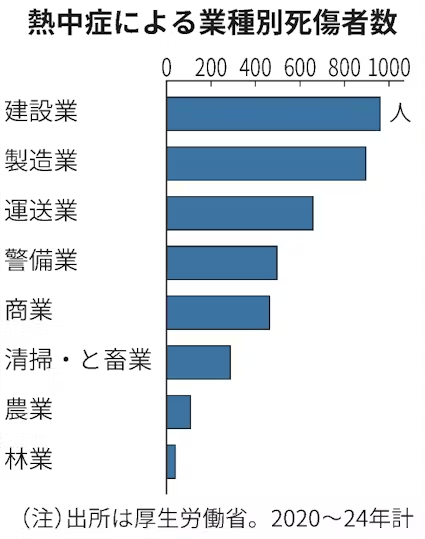

厚生労働省によると、直近5年の熱中症による労働災害の死傷者数は業種別で建設業が最も多い。

夏の暑さは年々厳しさを増し、工事現場での熱中症リスクは高まっている。今夏は東京都心で8月18日から10日続けて最高気温が35度以上の猛暑日となり、観測史上の最長記録を塗り替えた。建設業の働き手を確保する観点でも猛暑対策は欠かせない。

国交省は23年から建設業界向けの指針を改定し、猛暑日を作業不能日として工期を設定するよう求め、国交省発注の工事で取り入れている。さらに土木工事の夏休み設定に積極的な姿勢を示すことで自治体や民間の工事への波及を促す。

24年の建設や土木などの工事の元請け受注額78兆円のうち、2割弱のおよそ14兆円を国や自治体など公共機関が発注する土木工事が占める。

猛暑によって工期が伸びれば建設コストの増加につながるリスクはあるものの、道路工事では熱のこもりやすい猛暑期間を避けた方が作業の効率化につながる面もある。高温のアスファルトで舗装した場合、表面温度がおおむね50度まで下がらないと一般への通行開放ができないためだ。

厚労省は労働安全衛生法に基づく労働安全衛生規則を改正し、6月から熱中症対策を全企業に義務付けた。企業は熱中症の疑いがある人への対応手順を作成し、従業員に周知する必要がある。

気温や湿度などから算出する「暑さ指数(WBGT)」が28度以上、もしくは気温が31度以上の環境で、連続1時間以上か1日4時間を超えて作業する場合が対象となる。怠ると6カ月以下の拘禁刑または50万円以下の罰金との罰則規定がある。

規則の改正に伴って厚労省と警察庁、国交省は7月、建設業界団体などに受注者から作業時間の短縮を求める声があった時は協議に応じることなどを要請していた。

【関連記事】

- ・企業の熱中症対策が義務化 不十分だと賠償金4800万円超の判決も

- ・小規模農家も労災保険 政府が義務化検討、コメ増産へ労働環境整備

- ・職場の熱中症死、原因の9割は対応の遅れ 6月から企業に罰則

「日本経済新聞 経済・社会保障」のX(旧Twitter)アカウントをチェック

「日本経済新聞 経済・社会保障」のX(旧Twitter)アカウントをチェック 鄭重声明:本文の著作権は原作者に帰属します。記事の転載は情報の伝達のみを目的としており、投資の助言を構成するものではありません。もし侵害行為があれば、すぐにご連絡ください。修正または削除いたします。ありがとうございます。