攻めの経営で全米トップを独走

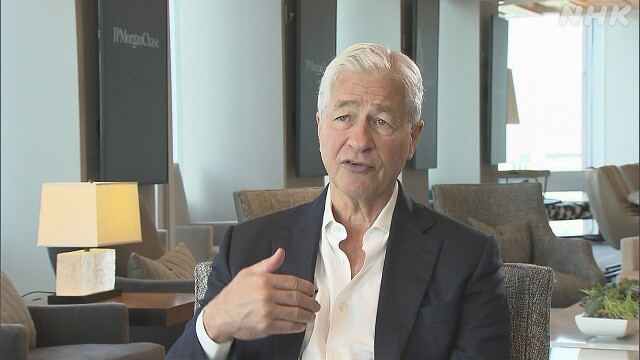

ニューヨークにあるJPモルガン・チェース。9月19日午前8時半、“ウォール街の巨人”と呼ばれる経営者はジーンズ姿でさっそうと私たちの前に現れました。

ジェイミー・ダイモン氏が“巨人”と言われるゆえん、それは幾多の危機を巨大金融グループのトップとして乗り越えてきた経験と大胆な買収劇などに見る希代のリーダーシップにあります。

ダイモン氏がJPモルガン・チェースのCEOに就任したのは2006年。直後にサブプライムローン問題(2007年~)が顕在化。そしてリーマンショック(2008年)、ギリシャ危機(2009年~)など立て続けに金融危機に直面します。

この間、ベア・スターンズ、メリルリンチ、シティグループなどグローバル金融機関が相次いで経営難に陥ります。しかしJPモルガン・チェースはベア・スターンズの救済合併など攻めの経営で成長を続け、近年もアメリカの地銀を救済買収、商業銀行では全米トップを独走しています。また徹底したデジタル戦略にも注目が集まっています。

JPモルガン・チェースを世界トップクラスの金融機関に押し上げたダイモン氏。ウォール街から見つめる世界経済とアメリカ経済の現状、関税をはじめとしたトランプ政権の経済政策、そして「大好きだ」という日本の経済の可能性について聞きました。

アメリカ経済 トランプ政権の関税政策

Q. FRB=連邦準備制度理事会が9月に労働市場の減速を受けて利下げに踏み切りました。アメリカ経済は減速しているのでしょうか

A. アメリカ経済は確実に弱まっています。労働市場、支出や景況感、そして消費者と企業の損失の増加といった形でその兆候が見られます。しかしこれは景気後退を意味するものではありません。単に景気の減速にすぎないかもしれません。関税や世界的な地政学の問題など多くの要因が絡んでいるため正確なところは分かりません。今後の動向を見守るしかありません。

Q. 関税政策によって引き起こされる不確実性は、アメリカ、そして世界経済に減速をもたらすのでしょうか

A. 関税は不確実性を生み出します。貿易について考えるとわれわれは貿易を望んでいます。私は自由貿易主義者です。しかし是正されるべき不公平な貿易もあります。またアメリカと日本の双方にとって安全保障に関わる貿易問題もあります。しかしこれを整理していくともちろん不確実性が生じます。貿易・関税の問題がアメリカ経済や世界経済に及ぼす影響の全体像はまだ見えていません。

Q. 関税によるインフレや不確実性は最終的にアメリカに景気後退をもたらすでしょうか

A. まだ見通せません。インフレは少し粘り強く、失業率は少し上昇しています。さきほども言ったようにこれは単なる減速かもしれません。下降傾向にある可能性もあります。

それに財政出動も数多く行われています。ですからこれらの要素がどう作用するかは判断が難しいのです。FRBもほかの皆と同じように、この状況を注視している状態です。彼らもわからないし、私の知るかぎり、誰一人としてわかりません。

Q. 株式市場について伺います。現在の株価水準は高すぎると思いますか それとも「適温経済」ということでしょうか

A. 株式市場の予測は非常に難しいものです。株価や資産価格がかなり高い水準にあることは明らかです。とはいえ、さらに上昇する可能性は否定できません。ただ私はやや慎重な見方をしています。地政学的な要因、インフレ、貿易問題など、さまざまな要素が市場を混乱させる可能性があるからです。株式市場は時に正しい判断を下しますが、時に大きく誤っていることもあります。

世界が注目 ダイモン氏の株主への手紙

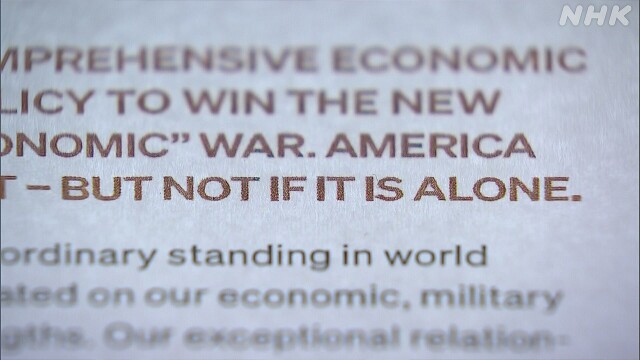

ダイモン氏は毎年、株主宛てに手紙をしたため、春ごろに公開しています。「世界経済を読み解く手がかりが詰まっている」。ウォール街を生き抜いた希代の経営者の手紙は「投資の神様」と称されるウォーレン・バフェット氏の手紙と並んで株式市場やメディアの注目をひときわ集めます。

さて、ことしのダイモン氏の手紙。トランプ政権のアメリカ第一主義、そして米中の経済覇権争いが続く中「Not Alone」(孤立するべきではない)というメッセージに注目が集まりました。

Q. (ことし4月に出した)株主への手紙で、あなたは世界的な「経済面での争い」に勝つためにはアメリカは孤立すべきではないと述べています。アメリカが「経済の争い」に勝利するために何をすべきでしょうか

A. 私が言及しているのは軍事問題全般です。ウクライナ戦争、テロリズム、中東情勢、北朝鮮、イラン、ロシア、そしてある程度、中国に起因するものです。それらの対応は必ずしも好ましいものではありません。

アメリカの軍事目標はよき同盟国である日本とともに、西側諸国の軍事同盟を強化することであるべきです。多くの経済政策の目標もこうした同盟を強化し、各国の強さを確かなものにすべきです。

貿易面で不安定要素は生じるかもしれませんが、目標は西側諸国を弱体化させるのではなくより強くすることです。最終的な結果がそうなることを願っています。

Q. 最終的にアメリカはその争いに勝利できるでしょうか

A. もちろんです。西側諸国、つまりヨーロッパ、アメリカ、カナダ、メキシコ、日本、オーストラリア、韓国、フィリピン、その他の多くの国々を見てみると、非常に革新的で強力な経済があります。

だからこそ、それらを結束させ、相互に貿易・投資をし、あらゆる適切な行動を取る必要があるのです。彼らの強さを維持すべきです。

一方、世界の独裁的な勢力は明確な意図を持っています。彼らはあらゆる国と2国間関係を築きたいと考えており、西洋諸国がこれほど強くなることを望んでいません。むしろ弱体化させることを望んでいるのです。そうすれば、中国やロシアに対する各国の立場が変わる可能性があります。

したがって軍事的にも経済的にも協力し同盟関係を強化することがわれわれの利益にかなうと考えます。そしてあなた(日本)は強力なパートナーであり同盟国です。友好関係にある国々、例えばインドやブラジルなどとも引き続き協力すべきです。

アメリカのエマニュエル前駐日大使と話しましたが、彼は日本での4年間を非常に楽しみ日本との関係強化にも貢献したと思います。われわれはそれを継続すべきです。韓国やフィリピンとの関係強化にも貢献しました。南シナ海が民主主義と安全のために自由であり続けるためにはそれは極めて重要なことだと思います。

基軸通貨=ドルの地位に死角はあるのか?

他国との協調から距離をとり、アメリカ第一主義を掲げるトランプ政権。さらに中央銀行の金融政策や人事への政治介入もたびたび取り沙汰されています。

金融市場では国際的な基軸通貨=ドルの信認を低下させかねない状況だといった見方も出ています。

Q. ドルは基軸通貨としての地位を維持できるでしょうか

A. ドルの強さはそれを自由に扱えるという事実に基づいています。買いも売りもできます。移動もできます。それは法の支配によって支えられています。

(アメリカ経済は)世界がこれまでに見てきた中で、最大かつ最強の経済です。知的財産権それに軍事力があります。

一方、多くの国では通貨については自由にできず、私たちのような強固な経済基盤も持っていない。アメリカが軍事的・経済的に優位性を保ち続けるかぎり、ドルは主要通貨であり基軸通貨であり続けるでしょう。円もユーロも部分的には準備通貨ではありますが、アメリカのドルはずっと存在し続けます。一方、仮に30年後に西側諸国の同盟が崩壊するとしたらドルは準備通貨でなくなるでしょう。

Q. ドルに代わる通貨はないということですか

A. 現在、ドルに代わる通貨は存在しません。それを試みる人々がいるとしても、それは問題にならないでしょう。政府を信頼できない、あるいは資金を自由に運用できないような場所で、準備通貨を大量に保有することはないでしょう。ですから、準備通貨としてのドルは強固であり、今後、30年間、正しい対応を続ければ、その地位を維持し続けることになります。

Q.アメリカでは、中央銀行の独立性が脅かされています。この状況を懸念していますか

A. 独立した中央銀行が必要です。FRBを批判したアメリカ大統領でさえ、最近テレビで『独立したFRBが必要だ』と述べました。ですから、FRBは独立しているべきです。大統領や首相で政策金利の引き上げを主張した人がいるかどうかは分かりません。彼らは常に金利の引き下げを主張しています。彼らは独自のやり方でそれを行っています。公にそうする人もいれば、公に分からない形でする人もいます。FRBを過度に攻撃するのは得策ではないと思います。独立性は極めて重要です。

戦略的なAIへの投資 可能性は

日米の株式市場では連日、株価が最高値を更新していますが、投資家の買い意欲を誘っているひとつの要因が「AI市場の拡大」への期待です。

JPモルガン・チェースもAIへの投資を積極的に行っていることで知られ、業務や顧客対応の効率化を進めています。リスクもたびたび指摘されるAIですが、ダイモン氏はそのことを理解しつつ、誰もが「役立つ技術」として捉えるべきだと言います。

Q. AIへの期待はかつてないほどに高まっています。JPモルガン・チェースでもAIの導入を進めていますが、アメリカ企業によって「ゲームチェンジャー」となるでしょうか

A. 私たちは13年間、AIに取り組んでいて、今では2000人のスタッフが携わり、数百の事例があります。なかには非常に具体的なコスト削減や生産性向上が見込めるものがあります。

メリットが明確ではないものもあります。例えば生成AIはレポートの要約や課題の実行、分析、顧客情報の検索などに利用されますが、具体的なコストの削減効果について測定するのは難しいのです。

ただAIはほぼすべてを変革するでしょう。予想以上に遅い部分もあれば早い部分もあるでしょう。予想以上にコストがかかる部分もあれば、逆に削減できる部分もあります。さまざまなモデルが登場し大型から小型のものまで多様な形態があります。

そうした中で企業は活用法を学ぶ必要があり、政府は規制方法を模索しなければなりません。賢明な方法で行われることを願っています。もちろん悪用する者も現れます。それはすでに始まっています。私たち全員がこのことを理解すべきですが、誰もが生産性を向上させたり、顧客をより満足させたりする技術として捉えるべきです。これはまさに新たな大きな潮流です。

Q. AIのリスクにとってのリスクは何でしょうか

A. リスクは「悪人」です。航空機や麻薬、自動車などあらゆる発明が悪意のある人間にも利用されてきたのです。サイバー分野でも非常に悪質な人たちによってすでに利用されています。

ですから大きな悪影響が生じる可能性は想像できるでしょう。だからこそ政府は適切な規制を検討すべきなのです。適切な規制は悪影響を最小限に抑え、サイバー空間を保護しつつイノベーションを可能にします。今や各国がその方法について議論しています。具体的な実現策を見いだすのは難しいでしょうが、実現可能だと私は考えています。

ウォール街の巨人が見る日本経済の可能性

日本が大好きだというダイモン氏。JPモルガン・チェースは日本との関わりが深い金融機関です。証券会社の「JPモルガン証券」、銀行の「JPモルガン・チェース銀行東京支店」そして資産運用会社の「JPモルガン・アセット・マネジメント」などが営業し、M&Aの助言をはじめ幅広い分野で存在感を発揮しています。JPモルガン・チェース銀行の前身の銀行は外国銀行として初めて東京支店を開設したことでも知られています。

Q. 日本を市場としてどのように捉えていますか

A. 私はもう40年ほど日本に通っています。個人的に日本が大好きです。訪れるのも大好きです。日本の文化や労働倫理、清潔さ、そして企業も大好きです。私から見ると日本には卓越したビジネス、能力、技術があります。何年も前から多くの企業が国際化を進めていて、それは完全に正しい方向性だと思います。よりよいコーポレートガバナンス、そしてより多くの外国資本の導入です。多くの日本企業が海外進出を望んでいます。世界中でその専門知識を利益にするためにも海外進出は重要です。これは大きなチャンスのように思えます。

そして日本は資本を効率的に使い、コーポレートガバナンスを改善していると思います。日本企業の中にはこうした“扇動”をする人たちのことを好ましく思わないところもいるでしょう。しかし資本を効率的に使うことは国民にとってよいことであり、日本の人口減少を補うことにもつながります。(日本経済の先行きについて)非常に楽観的に見ています。安倍元首相の「三本の矢」から始まり政府によるいくつかの改革がきょうまで続いていると思います。

なので私たちは(日本での)人員と経営陣を増員しています。大小を問わずおよそ3000の日本企業をカバーしており、日本に進出する数百の多国籍企業もカバーしています。銀行員や専門家を増員し、より多くの企業をカバーしていく予定です。日本国内、そして日本と世界との間のビジネスフローは今後10年から20年で劇的に伸びると考えています。

Q. 日本は人口減少や低成長などいくつかの課題に直面しています。日本政府や企業にはどのような取り組みが必要だと思いますか

A. ことし日本経済はやや成長すると予想していますが、やはり資本面が鍵だと思います。現在の上場企業は不要な子会社の売却に注力し、より集中した経営、そして株主価値向上のためのコーポレートガバナンス強化を進めています。これは顧客を犠牲にした利益追求ではなく、資本からより大きなリターンを得たり海外展開を積極的に行ったりすることを意味します。

すでに上場企業は4000社ほど存在しこれからさらに増えるでしょう。健全な株式市場と債券市場、コーポレートガバナンスの改善、透明性の向上。これらが成長の原動力となります。日本は正しい方向に進んでいると確信していて、私だけでなく世界中で日本の将来に楽観的な見方が広がっている理由もここにあります。

最後に

およそ20年にわたって巨大金融グループを率いてきたダイモン氏。今回のインタビューではアメリカ経済や通貨のドルからAI、日本経済まで幅広いテーマについて質問しましたが、端的なことばでよどみなく答える姿が印象的でした。

なかでも米中の覇権争いについては何度も「同盟国」ということばを繰り返しその重要性を強調していました。

トランプの政権のもとでは関税措置をめぐって、最大のライバルである中国との貿易協議を続ける一方、同盟国との間でも厳しい交渉が行われました。自国第一主義を掲げるアメリカ、トランプ政権が再び同盟国との関係を再強化し、グループとして覇権争いに臨めるのか。“ウォール街の巨人”の提言からは同盟国との関係強化にはもはや一刻の猶予も許されないという切迫感を感じました。

(9月24日「おはBiz」で放送)

新井 俊毅

2005年入局

北見局、札幌局、経済部、大阪局をへて現所属

鄭重声明:本文の著作権は原作者に帰属します。記事の転載は情報の伝達のみを目的としており、投資の助言を構成するものではありません。もし侵害行為があれば、すぐにご連絡ください。修正または削除いたします。ありがとうございます。