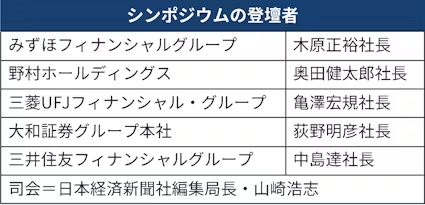

日本経済新聞社は9日、3メガバンクと2大証券のトップが金融の役割を議論する「金融ニッポン」トップ・シンポジウムを開いた。シンポジウムは「AI時代の金融経営」をテーマに議論した。

――シンポジウムを前に実施したインタビューでは「AI(人工知能)は人間の力を最大限発揮するパートナーだ」と語っていた。AIは働き方や組織をどう変えるか。

荻野氏「AIは大量の情報を素早く処理したり、過去を分析したりするのに非常にたけているという部分があるが、最近は状況判断に近いようなところもある程度できるようになった。もう一段上のレベル、AIをパートナーとして使わないといけない」

「組織の運営や組織の動かし方も変わってくる。例えば、優秀な社員が2日3日かけて作るような資料をAIは数分でできる。AIを活用してどうやって自身のパフォーマンスを上げていくかということが重要になる。組織の意思決定もこれまでより速くなることは間違いない。業務プロセスも再設定し、社員教育も従来とは違う育成をしないといけない」

――荻野社長自身はどう活用しているのか。

荻野氏「私が率先して使い倒すよう指示している。部店長会議ではマネジメント層自らがAIを活用してくれと指示した。使い倒す先に使いこなすという世界が待っている」

――「AI時代には共感力が必要」と強調している。AIに仕事が奪われてしまうことを心配しているビジネスパーソンは多い。人に残る仕事とは。

木原氏「金融の領域でも色々なところでAIが使われていて、これはもう当然そういう世界だろうと思う。だからといって人間の価値が失われるかというとそうではない。人間は対話力、共感力、創造力、あと倫理、ここに特徴がある」

「AIへの相談で完結する人もいるが、何か思いを共有したいとか相談したいとか、そういうニーズを持っている人はまだまだいる。ニーズに応えていくためには、対話力が必要だし、しっかり理解するという意味での共感力が必要だ。高度な提案をするという意味での創造力も必要だ」

――法人向けビジネスではAIを活用し、独自の与信モデルを持つスタートアップのUPSIDER(アップサイダー)ホールディングス(東京・港)を買収した。

木原氏「与信のプロセスにこれまでの知見をAIに学習させて、与信判断をしていくということはこれから出てくるだろう。アップサイダーはキャッシュフローの動きを見ながらやっている。そういうことはどんどんどんどん増える」

――野村は創立以来100年にわたる運用データを取り込んで、ビジネスに活用する。インドのIT拠点が大きな役割を果たすと説明している。

奥田氏「社内でデジタルIQユニバーシティをつくり、社員のリテラシーを上げてどう実装するかに数年取り組んできた。日本と海外にそれぞれAIセンター・オブ・エクセレンスをつくり、どう実装していくかに取り組んでいる」

「インドのポワイにIT拠点を持っており5000人が働いている。野村グループ全体では2万8000人だ。日本に次いで多いのがインド。インドはITとかテクノロジーの人材が多く、優秀な人を採用しやすい。このチームをつかって、ITやAIのアプリケーションをどう実装していくか。新しいソフトの開発もやっている」

――日本企業は雇用をしっかり支えることに主眼がある。外資は解雇もいとわない。そこにAIが加わると不利なのでは。

奥田氏「不利な感じということはあまり考えていない。AIでできるものはなるべくそちらにやってもらって、人はもっと付加価値の高いことやいいアイデアを出せる、判断する。日本は少子高齢化が進んでおり、むしろAIの活用が進むことはプラスなのではないか」

――紙や対面が中心の銀行サービスはどう変わるのか。

中島氏「デジタルを使ってどまんなかのビジネスのモデルを変えようとずっと言っている。一番難しそうな法人営業も含めて今後変えていけると手応えを感じ始めている」

「リテールでオリーブというサービスを始めて、大変好評で600万人に使ってもらっている。銀行店舗の役割は大きく変わった。いま始めようとしているのがウェルスマネジメントビジネス。銀行、信託、証券で4000人ぐらいコンサルタントがいて、顧客に対峙してやっている。このデジタル化をオリーブを使ってやりたい」

――「AI中島社長」を社内向けに開発した。

中島氏「私らしい言葉を入れてつくってとお願いする。そのまま使えるわけではないが、だいぶ参考になる。ときどきすごい良いことをいう」

――AIやデジタルの活用で将来の金融ビジネスをどう変えていくか。

亀澤氏「AIはツールではなくてロールを演じる。完全な相棒にはなっていないが、コミュニティーの一員にAIが入るという発想をできるかどうか。ここが多分一番大きい」

「AIのロイヤー、AIのアナリスト、AIのエコノミストをつくっている。人とAI、AIと人というように意思決定が流れていくことが実現できるような組織体系ができるかどうか、ここがポイントだ」

――グローバルで見た時AIなら言語の壁も関係ない。

亀澤氏「グローバル、どの領域というよりも、AIが入らない領域はないと思う。全ての商品の裏側にはもちろん入っているし、全ての業務やサービスのなかにAIが入っている」

キーワードは「信頼」

シンポジウムではAI時代のキーワードやリスクについて各トップに聞いた。

三井住友の中島氏は「信頼」をキーワードに挙げた。「ヒューマンタッチが薄れる時代だからこそ、顧客や社会からの信頼をしっかりつくるかが大事なポイントになる」と話した。

三菱UFJの亀澤氏は「人間力を磨くこと」と答えた。答えのないものに関して問いを立て、深く物事を理解して判断する能力を絶えず追求する必要があると強調した。大和の荻野氏も「最後は人間力」だと語った。「AIがなかなかマネできないものは感情であり熱意だ」と説明した。

野村の奥田氏は「ウィズ(with)AI」と答えた。仕事を取られる関係ではなく、一緒にやるパートナーであると社内で説明しているという。みずほの木原氏は「ともに挑む。ともに実る。」という自社のパーパスになぞらえ「ともに挑んでいいものをつくる」ことを挙げた。AIの判断がブラックボックスになる課題も示した。「データが偏っているために公正な判断が出てこないリスクは内在する」とし、利用上の注意点を指摘した。

【関連記事】

- ・三井住友FG・中島達社長「Olive、協業先増やしサービス充実」

- ・三菱UFJ・亀澤宏規社長「AIはコミュニティーの一員」 頼れる相棒に

- ・みずほ・木原正裕社長「リテールの旗立てる」 AI活用に500億円投資

- ・大和証券G・荻野明彦社長「対面営業、AIで提案の質高める」

- ・野村HD奥田健太郎CEO「資産運用、AIで過去100年のデータ分析」

鄭重声明:本文の著作権は原作者に帰属します。記事の転載は情報の伝達のみを目的としており、投資の助言を構成するものではありません。もし侵害行為があれば、すぐにご連絡ください。修正または削除いたします。ありがとうございます。