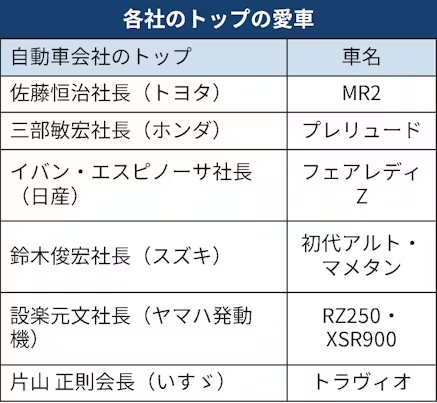

自動車メーカーのトップの「推しクルマ」は?――。30日に開幕した「ジャパンモビリティショー2025」で、社長が実際の愛車を展示して思いを語るイベントが開かれた。トヨタ自動車の佐藤恒治社長の愛車は1984年に発売のスポーツカー「MR2」で、「手がかかるほどいとおしい」という。車離れが進むなか、経営トップの偏愛ぶりは若者の心を動かすか。

「人間が先にオーバーヒートしてしまった」

トヨタの佐藤社長は「MR2」に乗った今夏の思い出を語った。

「MR2」は1984年に発売したスポーツカー。佐藤社長は88年に生産された車を2024年に譲り受け、整備をしながら運転している。88年式のMR2にはエアコンがついていない。それでも猛暑の今夏に運転をしたという。

MR2はエンジンを車両中央部分に搭載した「ミッドシップ型」の車で、トヨタが国産車として初めて量産化した。後継車種も07年に生産を終了したが、25年から耐久レースでミッドシップ型車両を走行させている。

トヨタのトップになっても40年近く前の車を大事に乗る。佐藤社長は愛車への偏愛ぶりをみせつけた。

ホンダの三部敏宏社長が選んだのは9月に発売した小型スポーツクーペ「プレリュード」。発売してすぐに購入し、2週間ほど前に納車されたばかりという。

ハイブリッド車(HV)で24年ぶりに復活し、発売後1カ月間の受注は月間販売計画(300台)の8倍となる2400台に達した。

プレリュードは1980年代、20〜30代の若い男性が乗りこなす「デートカー」として人気を博した。三部社長はプレリュードを「究極のデートカー」として憧れていたが、当時は「高くて買えなかった」という。

ホンダにとって「久しぶりの渾身(こんしん)の一台をつくろう」という思いで新型車を開発した。昔の憧れをトップになって復活させた三部社長も、偏愛ぶりはトヨタの佐藤社長に負けない。

自工会は社長の愛車を語るイベントを開いた背景には危機感がある。国内の自動車販売市場は、人口減少や若者の車離れといった逆風に直面する。

24年の国内の新車販売台数(軽自動車含む)は前年比7%減の442万台だった。14年に比べると2割減った。トップの言葉を通して、車の魅力を伝えて消費者の心を動かしたいという狙いがある。

「若い時に初めて乗ってワクワクした車だ」

日産自動車のイバン・エスピノーサ社長はグレーのスポーツ車「フェアレディZ」を披露した。日本で購入する時に左ハンドル仕様を逆輸入して購入したという。通勤時に乗ることもあり、運転は「リフレッシュする瞬間」と話す。

フェアレディZの初代モデルは1969年に発売した。「手ごろなスポーツカー」を売り文句に、性能と値ごろ感を両立し人気を集めた。現行モデルは22年から発売されている。

17日には中国で初めてフェアレディZシリーズを発売すると発表した。現地の発表会でエスピノーサ社長は「(この車は)性能とレーシングのDNAの象徴だ。個人的にとても好きな車で、中国の顧客とも共有したい」と期待を寄せた。

日産は新車不足などを背景に経営不振に陥っている。トップが推す車の良さを消費者に浸透できるかが問われてくる。

スズキの鈴木俊宏社長は1979年に発売した軽自動車「アルト」を「初めて乗った四輪車」として紹介した。鈴木社長の父である故・鈴木修氏が軽自動車文化を日本に根付かせた車だ。

狭い車内で「(助手席に乗っている人と)肩と肩が触れ合いドキドキした」。軽自動車だからこその忘れない思い出を語った。

自工会の片山正則会長(いすゞ自動車会長)は普通免許で運転できるキャンピングカー専用車「トラヴィオ」、ヤマハ発動機の設楽元文社長は二輪車「RZ250」と「XSR900」を紹介した。

他社のブランドを推す経営トップはやはりいなかった。それだけ自社の車に思いを込めて仕事に打ち込んできたことのあらわれだろう。

「自動運転になっても運転して楽しいモビリティーがなくなることはない」。ホンダの三部社長はこう強調する。

自動車は自分らしさを映す存在でもある。今回のイベントでトップ自らが「走る楽しさ」を伝えた。消費者自身の「推しクルマ」を増やせるか。自動車文化を次世代につなぐ責務がある。

(田中颯太)

【関連記事】

- ・EV普及を「軽」に託す BYDとスズキが新型車、価格競争へ号砲

- ・日産、背水の新車攻勢 再建のカギは新型エルグランド

- ・トヨタ、新型カローラにEV 佐藤社長「みんなが乗りたくなる車に」

鄭重声明:本文の著作権は原作者に帰属します。記事の転載は情報の伝達のみを目的としており、投資の助言を構成するものではありません。もし侵害行為があれば、すぐにご連絡ください。修正または削除いたします。ありがとうございます。