東京科学大学などの研究チームは、発光ダイオード(LED)を使って無線給電する技術を開発した。周囲の明るさに応じて異なる方法で送電を調整し、昼夜問わずに電力供給できる。場所によって明るさが異なる工場や医療施設などでの給電技術として使用できる可能性がある。

近年、マイクロ波(電波)などを使用して無線給電する技術が注目されている。ただ電波は遠くまで送電できる一方で、多くの電力を送るにはより強い電波を発信する必要がある。電子機器の動作に影響を与えたり、通信環境が悪化したりする可能性がある。

レーザー光を使う無線給電技術もあり、米国では月面開発に向けて光送電技術の研究開発を進めているという。米国防高等研究計画局(DARPA)は5月、レーザー光を使って8キロメートル超先にある受信機に約800ワットもの電力を送電することに成功した。中国などでも研究グループがあるという。

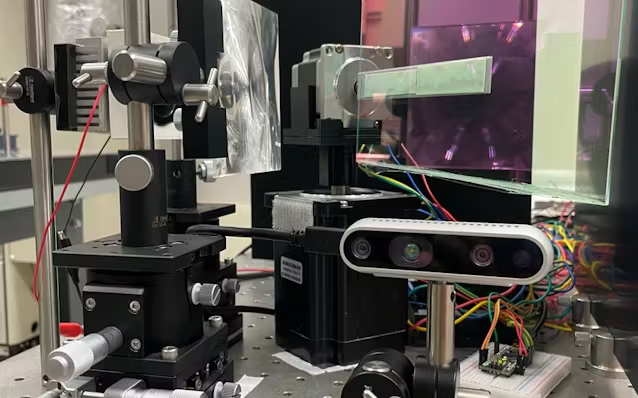

ただし、強力なレーザー光を使う技術は照射物体を加熱するケースや目などにあたった場合、失明するリスクなど安全面で課題もある。そこで東京科学大の宮本智之教授らの研究チームはLEDによる赤外光で無線給電するシステムを開発した。

照明がある明所(昼間)はカメラによる画像認識で、受電パネルを認識する。一方で暗所(夜間)では、赤外線投光と反射材を用いた画像処理で受電パネルを認識する。実際に5メートル先に用意した受電パネルにLED赤外線を照射したところ、数十ミリワットの受電が確認できたという。

宮本教授らは、今後は10メートル程度の範囲に、数千ミリワット程度の電力を送る技術の開発を目指す。

【関連記事】

- ・レーザーで1km先に給電、世界最高効率15%を達成 NTTと三菱重工

- ・夢の宇宙太陽光発電 空から戦場に電力供給狙う米国

鄭重声明:本文の著作権は原作者に帰属します。記事の転載は情報の伝達のみを目的としており、投資の助言を構成するものではありません。もし侵害行為があれば、すぐにご連絡ください。修正または削除いたします。ありがとうございます。