静岡県立大学発のスタートアップ、DigSense(ディグセンス、静岡市)は人工知能(AI)で食材の成分情報をもとに風味を言語で表す技術を開発した。それぞれの食材の相性を判断したり、似た風味の食材を探したりしやすくなる。商品開発を効率化できるソフトとして、2026年にも食品業界向けに販売することを検討する。

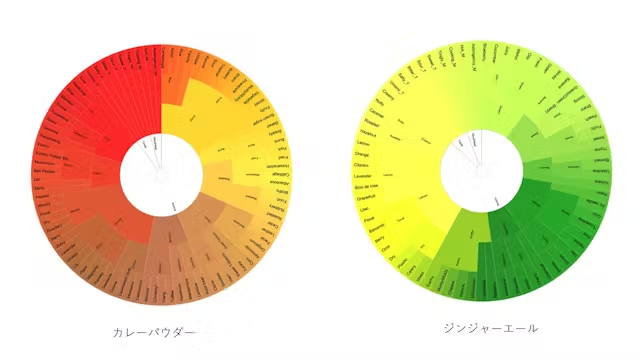

食材の風味を言語化するAIの名称は「F-index Comp」。対象の食材に含まれている成分の情報をもとに風味を構成する香気成分などを解析する。食品業界で風味を言葉で表すために使われる同心円状の表「フレーバーホイール」を作成し、見てわかるようにする。

例えば、特定のバターを調べるとその成分情報をもとに「クリーミーな」「ハーブのような」「チーズっぽい」などと表現し、フレーバーホイールにまとめる。一つの食品で20から30の言葉に絞り、表現する。

食品業界ではこれまで担当者らが集まって試食して感じた風味をフレーバーホイールに書き出していた。ただ、試作品を作る手間がかかり、人によって感じ方が異なるといった課題があった。今回開発したAIを使えば、迅速で客観的に風味を表現できる。

伊藤豊実社長は「従来、風味を調べるのは個人の感覚に頼る部分が大きかった。客観的に風味を調べることで、食品開発の手間を省ける」と話す。

「F-indexシリーズ」としてほかに2つのAIも開発した。「F-index Pairing」はフレーバーホイールにある言語の類似度を判定し、各食材の風味の相性を評価する。バターと約600種類の食品を比較したところ、牛乳とバニラの組み合わせがいいことが確認できたという。膨大な食材のなかから相性のいいものを効率的に見つけられる。

「F-index Mapping」は食材の風味を比較できる。それぞれの食材の類似度を数値にして座標上に示し、それぞれが近くに位置するかどうかで似た風味の食材を判別できる。風味を改善したり、代替となる食材を探し出したりする際に役立てられる。

現在は食品会社など約15社から食材の分析業務を受託し、F-indexシリーズで解析したデータを提供している。乳製品を扱う食品会社などから「新たな商品の開発につながった」との声も寄せられているという。

伊藤社長は静岡県掛川市の出身。静岡県立大学大学院の修士課程を修了後、食品企業に勤務した後、同大学の食品化学研究室に研究員として所属している。

食品会社は新商品を開発する際に試作品の開発と試食を繰り返す。共同研究を通じて、人の感覚に頼らず客観的に風味を確認できる技術を求める企業の声があったことから、23年にF-indexシリーズを開発し、ディグセンスを立ち上げた。

ディグセンスでは「F-indexシリーズ」を26年にもソフトとして製品化し、販売する考えだ。伊藤社長は「将来は100社に導入してもらうのが目標だ。F-indexシリーズを食品業界のスタンダードにしたい」と意気込む。

(木下美雅)

【関連記事】

- ・日本酒選びにAIが助言 高崎高島屋、和洋酒売り場に導入

- ・味や香り伝わりやすく、ごはん用語辞書作成中 農研機構

- ・あなた好みの味・香り AIが提案

鄭重声明:本文の著作権は原作者に帰属します。記事の転載は情報の伝達のみを目的としており、投資の助言を構成するものではありません。もし侵害行為があれば、すぐにご連絡ください。修正または削除いたします。ありがとうございます。