騰落レシオは過去最高

株式市場が過熱しているかを見る際に、よく使われるのが、株価や出来高などの推移を統計的に分析するテクニカル指標だ。その1つ「騰落レシオ」は、一定期間中の市場の値上がり銘柄数を値下がりした銘柄数で割って計算する。騰落レシオは、70%を下回ると売られすぎ、120%を超えると買われすぎ、過熱感があるなどとされる。

東証プライム市場の騰落レシオは、6営業日連続で日経平均株価が値上がりした8月13日には、155.21となった。2022年にプライム市場が誕生して以降では過去最高で、旧東証1部のころを含めても155を上回るのは2017年5月以来となる。

また、株価の「移動平均線」を使った分析もよく行われる。

「日経平均株価の25日移動平均線からのかい離率」は、5%を超えると買われすぎで過熱感が高まっているなどと言われる。かい離率は、8月12日から19日にかけ、連日のように5%を超え、13日には、6.46%にまで達した。

みずほ証券の三浦豊シニアテクニカルアナリストは「各指標を見ると、短期的には過熱感が意識される水準だった。加えて、1株あたりの将来の利益に対して株価が何倍かを示す予想PERは日経平均株価全体で見ると17倍を超え、この1年で最も高くなり、株価の割高感も出ていた」と話す。

GDP速報値が株価に影響?

こうした分析のほか、株価上昇のきっかけとされた要因からも「過熱感」が感じられるという指摘がある。

今月15日の日経平均株価の終値は、4万3378円とそれまでの史上最高値を更新した。市場関係者の中からは、この日の値上がりの1つの要因に、当日朝に発表されたGDP=国内総生産の速報値の結果があったという声が聞かれた。

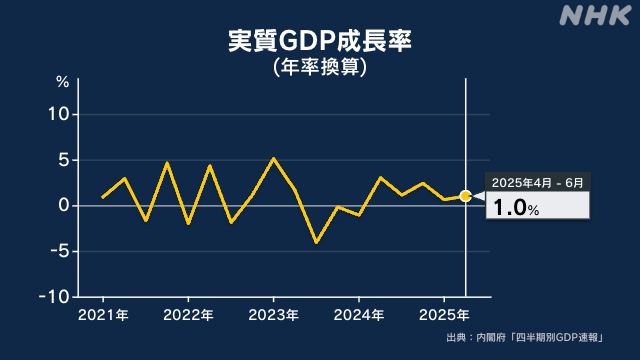

GDPは、国の経済規模や成長率を示す最重要統計だ。ただ、市場では、そこまで株価を左右する指標ではないとも言われる。というのも、「GDPは速報値とはいえ、2か月前の経済状況を表したもの。いわば『バックミラー』の数字なので、普通であれば市場は反応しない」(市場関係者)からだ。そうした性質の統計が取引材料とされたこと自体が「過熱感」の反映だというのだ。もちろん、今回のGDP(4月ー6月期)は、実質の伸び率が前期比で0.3%、年率換算で1.0%と市場予想を上回り、前期の遡及改定もあって5期連続プラスというサプライズ的な結果ではあった。「アメリカの関税措置の影響で停滞する日本経済」という、これまでの景色が変わったという見方も出ている。

ただ、過熱感を指摘する市場関係者は、市場に「リスクオン」の空気感が広がっていたことで、GDPが材料視されたと指摘する。株価が急激に上昇し、「買いが買いを呼ぶ」展開となるなか、株価にとってプラスとなる内容の経済指標に反応しやすい環境だったという。「東京市場に短期的な過熱感が出る中で、日本株を買う理由を投資家が探していたのではないか。楽観的な見方に日本の株価はつられたと言える」と表現する人もいた。

今後は

「過熱感」が出ているといった指摘がある一方、市場関係者からは、株価の上昇傾向にはそれなりの理由もあるという声が聞かれる。

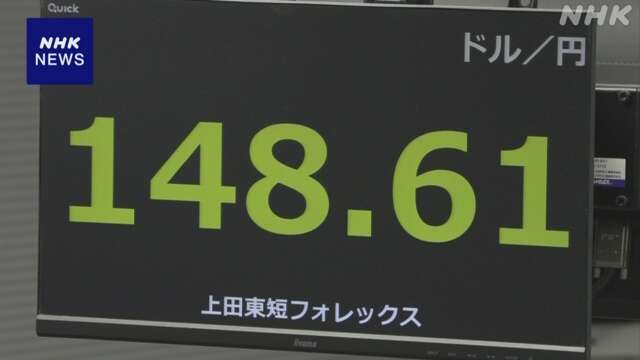

トランプ政権の関税措置をめぐる日米交渉の合意で不透明感が払拭されたこと、アメリカの利下げが見込まれる中でアメリカの景気が良くなれば日本企業の業績も改善が期待できること。アメリカをはじめ海外から日本への資金流入が続いていることもあって株価を押し上げているという。

では、今後の株式市場はどう動くのか。何人かの専門家に聞くと、一定の過熱感があるというのは共通の見解だった。その上で、今後の株価の動向については、見方が分かれた。三菱UFJリサーチ&コンサルティングの小林真一郎主席研究員は、日本経済の構造には変化の兆しがうかがえるとして前向きな見方を示した。

三菱UFJリサーチ&コンサルティング 小林真一郎 主席研究員

「GDPの速報値は決して強い数字ではなく、個人消費も停滞していて、短期的には株価は楽観論に支えられていると言える。ただ、中長期的にみると、株価の水準は日本経済の変化を表しているとも言える。企業はコストの上昇分を価格に転嫁できるようになりデフレではない経済になってきた。売り上げにしろ利益にしろ、名目ベースで数字が伸びていく経済になりつつあることを踏まえると、今後も、中長期的には株価は上昇するのではないか」

一方、第一生命経済研究所の熊野英生首席エコノミストは、今後のリスク要因に注意すべきだとして、比較的、慎重な見方だ。

第一生命経済研究所 熊野英生 首席エコノミスト

「日本株の上昇はアメリカからの資金流入に強く依存していることを踏まえると、アメリカ株に変調が起こるときが日本株下落のリスクだ。アメリカ株を支えているのは、今後の金融緩和への期待感で、アメリカでインフレを示す指標が急に上昇するときや、トランプ関税の影響によって景気の悪化が見えてくるときには注意が必要だ。日本株が、今後、中長期的に上がり続けるかは分からない。どこかで下がる反動をため込んでいるのではないか。その後、また上がるとしても、いったん調整が来る可能性がある」

このほかにも、ボラティリティが高い状況が続くという指摘をする専門家もいた。熊野さんは直近のレポートで「強気相場は楽観の中で成熟し、陶酔の中で消えていく」という相場の格言を紹介している。過熱感は続いていないか、上昇トレンドに変化はないのか、冷静に見ていくことが必要となる。

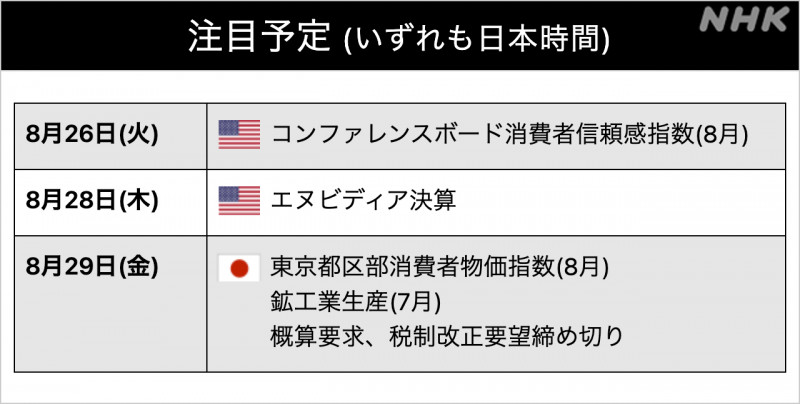

来週の予定

アメリカの半導体大手、エヌビディアがことし5月から7月の決算を発表します。内容によっては、日本の半導体関連の銘柄の値動きにも影響すると、注目されます。また、29日には2026年度の予算案の編成に向けた、各省庁の概算要求が締め切りを迎えます。

(8月26日「おはBiz」で放送予定)

鄭重声明:本文の著作権は原作者に帰属します。記事の転載は情報の伝達のみを目的としており、投資の助言を構成するものではありません。もし侵害行為があれば、すぐにご連絡ください。修正または削除いたします。ありがとうございます。